文博时空 作者 张梦佳 在押解北行的途中,有人曾见过他。

那时他身披破败的僧衣,形容枯槁,手中拄着一根折断的竹杖,在泥泞中踉跄前行。

风雪之中,他抬头望着灰白的天幕,无悲无喜,眼底只余一片麻木。

谁又能想到,这个在北地风雪中困顿挣扎的老人,竟是汴京宫阙之主、北宋最后的皇帝宋徽宗呢?

他曾以一己之志绘制锦绣山河,以山石钟乐编织盛世幻梦,而今繁华消散,山河黯淡,唯有他亲手铸就的山石、书画与器物,犹在风雪与黄土之中,默默守着一个早已远逝的世界。

艮岳:梦起山石间

冈连阜属,东西相望,前后相属,左山而右水,沿溪而傍陇,连绵而弥满,吞山怀谷。

宋徽宗在《艮岳记》如此描绘他的城市山水梦。

他的梦非止一日。

还是一个闲散王爷时,他就常常徘徊于宫苑之间,望山石水木而神往。十数年后,在种种偶然与权谋的交错中当上皇帝的赵佶,终于有了将心中幻境具现于地的权力与资源。

然而,真正促使他大规模扩建园林、改造地势的,并非纯粹的审美追求。相传他即位之初膝下无子,有道士进言:“京城东北隅,地协堪舆,但形势稍下,傥少增高之,则皇嗣繁衍矣。”《易》以东北为艮,为山之象,又主子嗣与绵延之意。宋徽宗自幼信道,这番堪舆说辞他自然欣然采纳,于是敕令在大内东北角广筑高土,起造皇家园林。

园林初名“万岁山”,后来改为“艮岳”,山石峥嵘、林水交映,宛如仙境,几成帝国造梦之巅。然而命运自有其讽刺之处:据《宋史》记载,徽宗一生子嗣三十余人,或早夭,或在靖康之难中被掳北去,到宋高宗赵构驾崩之时,皇统已无嗣可继,不得不从旁系宗室中过继了一个孩子,也就是后来的宋孝宗。风水所许的“多男之瑞”,终究只是短暂幻象,连同那座承载了他期盼与幻想的艮岳,也在金兵的铁骑之下,化作尘土与残石。

从艮岳的修建到完工,或许宋徽宗觉得他在顺应天意、稳固国运,满怀对国祚绵长的期许,却不知天命将变。

又或许冥冥之中,因果辗转相生。

艮岳开工于政和七年(1117年),宣和四年(1122年)基本完成。它是石的国度:园中不以山为山,而以石为山;不借江为水,而凿渠为流。道教崇尚山石,宋徽宗更是相信怪石中有蟠龙神力,身处怪石环绕之中,可以帮助自己得道升天。他亲自设“应奉局”,由心腹太监朱勔主事,遣人遍搜天下奇岩怪石。于是,一条名为“花石纲”的漕运之流由江南发端,经运河北上,终至汴梁。江浙太湖、灵璧石洞、嵩洛旧脉……凡有石者,皆可为贡。

这其中,尤以太湖石为尊。然而其运送过程,又极为惊人。一块太湖石,可以重达数万斤,陆路则毁民居、开道路,水路则决提防、坏庐舍。仅为运送一块石头,仅为了讨得皇帝的开心,沿途的民众不仅要提供钱谷和民役,还要忍受民居被拆,甚至桥梁城郭被毁。运送之艰难,耗费之巨大,民不胜其扰。

然而宋徽宗对此充耳不闻,一心沉浸在艺术造景的满足之中。

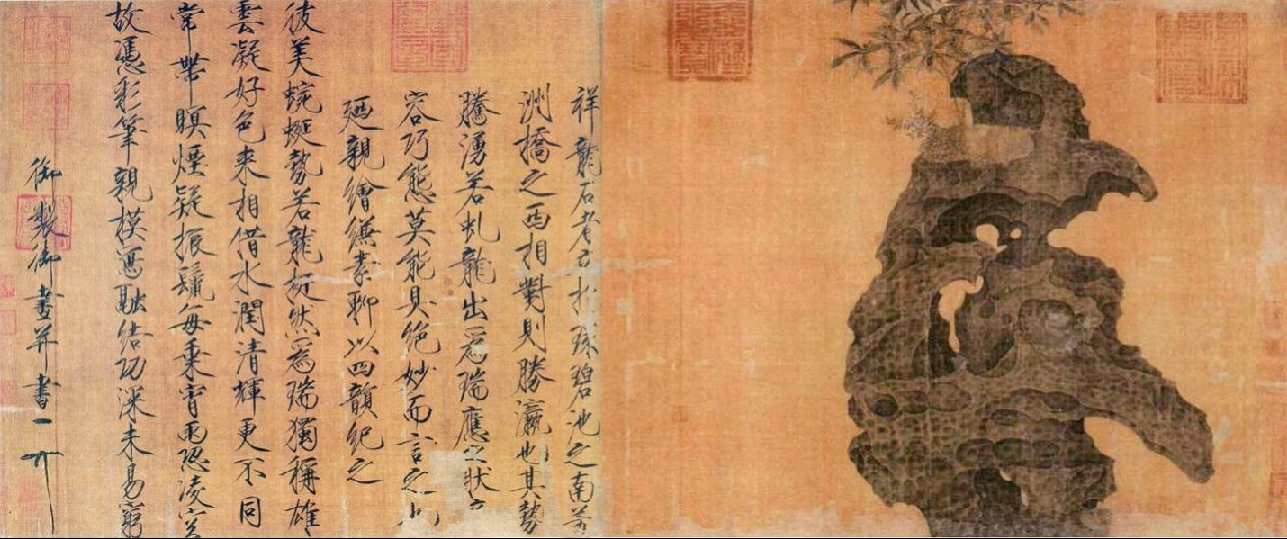

花石纲的“纲”,在宋徽宗时指的是一种运输团队,运送马匹称为“马纲”,运送米粮则为“米饷纲”。然而运送花石,并不比运送粮草木材,是为国计民生之“重”,反而更像是一桩美学上的偏执。徽宗亲自过目睹石,挑拣命名,仿佛那不是死石,而是有灵之物。他甚至以蓬莱为原型,自比为神话中的仙人,将园中巨石视为仙人所居之峰,在山石之间漫游赋咏,流连忘返,并为此专门写下一篇《艮岳记》。

艮岳规模恢弘,布局精巧,打破了秦汉以来宫苑“一池三山”的规范。园中奇峰叠嶂,水系环绕,亭台楼阁错落有致。宋徽宗在园中远眺,石海如浪,林影参差,溪声绕石,花木杂沓。坐在石上,或以清茗招待文士,或于夜色微明中静听钟漏。赏石戏水间,此刻他不再是凡尘人间的皇帝,而是九重天上的仙人。

北宋时期爱石的文人不少,苏轼嗜石成癖,写下不少有关石头的诗文;米芾更是石癫,醉心赏石无心公务,甚至还要与石头称兄道弟。他们将石头视为人格的投射,也是可游可栖的山林片段。而宋徽宗,正是将这股文人之癖推至极致的皇帝,他不仅收藏山石,更要以一国之力筑一座山河幻境,安放帝王心中那一丝遥远而不可及的山水梦。

梦境太美,但也太重。

这场石之大业,终究也成了压在普通民众身上的一座大山。漕船专道,徭役繁重,民间甚至流出“为石废粮”的传言。甚至方腊起义,亦曾以“反花石纲”为号召。民怨日炽,徽宗却浑然不觉,依旧在奇石上吟风弄月,在假山中修道祭星。

直到靖康之难降临,一切崩塌。金兵入汴,起初城中百姓还以艮岳的山石为藏身之所,后来艮岳被毁,太湖石或被凿以为炮、以石攻石,或被北运燕京,在北海一隅仿照艮岳再建宫苑。

修建六年,存世五年,徽宗苦心经营的艮岳,曾经富丽堂皇的园林,就这样顷刻间化为灰烬。不久之后,他本人也被金兵掳走,在五国城中(今黑龙江依兰)被囚禁了九年,终于不堪精神折磨,客死异乡。

他深爱的那些“灵石”,一朝从供奉之物转为攻城之器,恍如帝国命运的荒诞寓言。

铜钟:声留盛世形

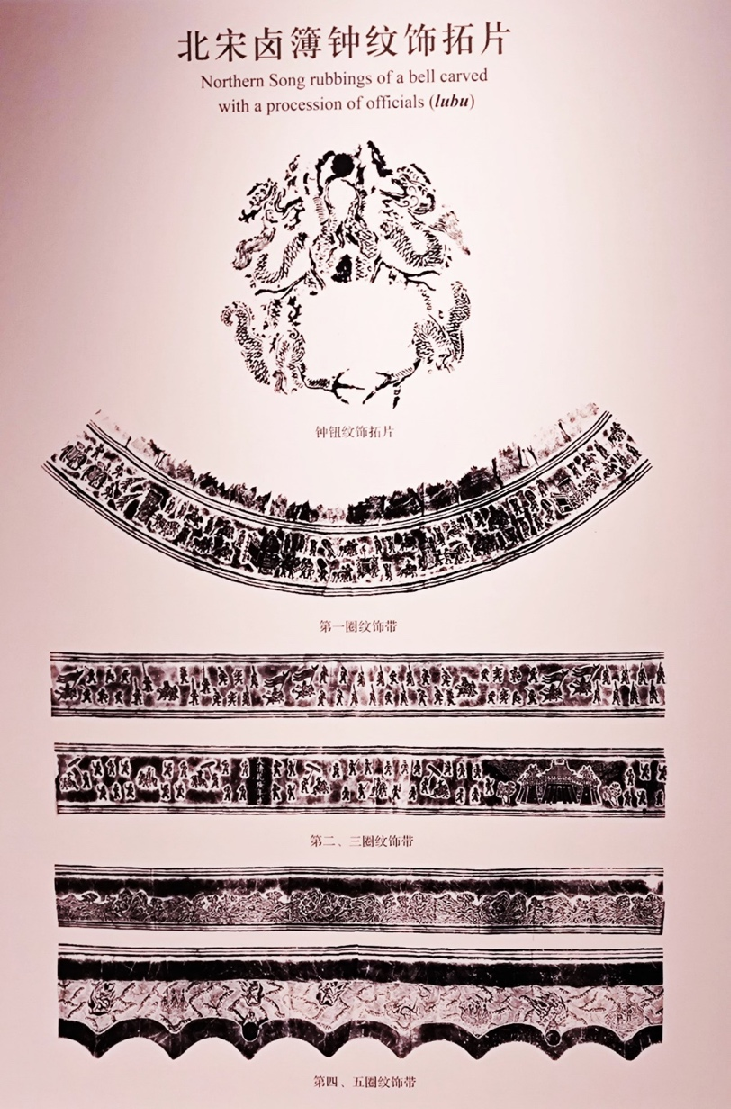

如果说艮岳是徽宗个人审美的集中体现,那么卤簿钟与大晟钟则代表了他对礼乐制度的重建与完善。

在大晟府的石阶下,曾有千名乐工齐奏钟鼓,清越的钟声一路传至御街深处,惊动市井,也惊动月色。宋徽宗微闭双眼,站在宫中露台之上,听那铜鸣如波涛涌动,仿佛千年前的灵魂苏醒,正在缓缓归来。他说,他要法先王之制,复礼正声。

宋徽宗即位之后,就开始着手恢复礼乐,重整宫廷礼制。礼乐之治,始于一声铜响,而为了这份沉静而庄严的响动,他专门设立了掌管乐律的官署“大晟府”,也不惜调集天下良匠,仿古铸钟,即为“大晟钟”。他拟定十二律吕,复原三代正声,将自己对理想国的构想,一一铸入青铜之中。

政和五年(1115年),他更将新制的雅乐钟磬,连同鼓车、管笛共计428件礼乐器赠送高丽国。这是一次远比金银更昂贵的外交,是他将中华礼乐之声推广四海的宣言。

而在所有这些礼乐之器中,有一口钟,几乎凝聚了他全部的审美与统治理想。

这口宣和年间铸造的“卤簿钟”,通高一米八,重逾八百斤。钟身形如圆筒,稳坐八瓣莲足,上层雕着双龙纽,昂首相向,鬃毛翻卷,神态庄严。中段满铸仪仗图景,銮舆在前,文武百官次第列队,金甲披身的禁军将士持戟侍立,一如御驾出巡实景。更下方,则是一带环绕全身的山水长卷,笔意雄放,江河起伏,仿佛《千里江山图》在铜上复生。而最底层,海涛汹涌,瑞兽腾跃,兽形似麒麟,踏浪而行,象征江山永固、四海升平。

这是一口钟,也是一卷时代的缩影。连钟上的建筑细节都取材于现实。

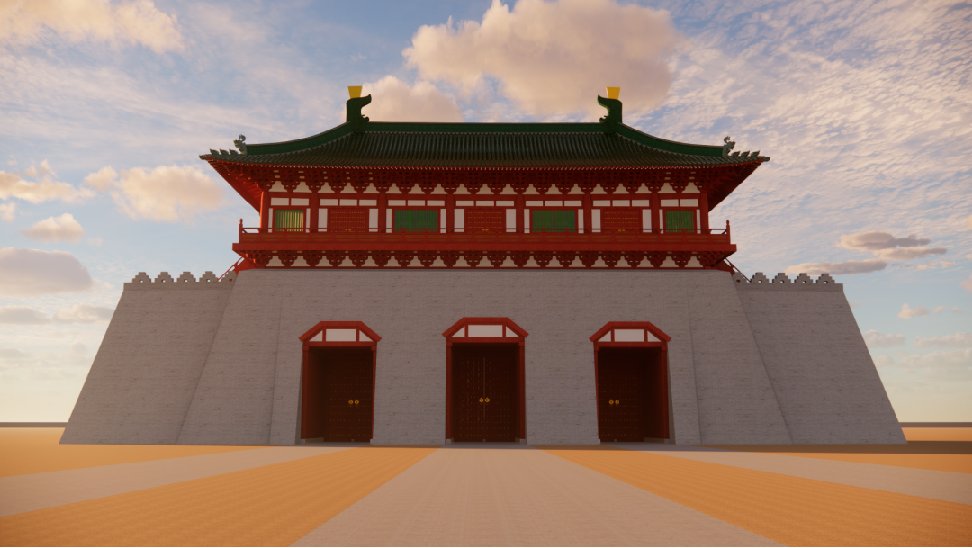

仪仗浮雕中,中央有一座“五门三重楼”的城门,两侧阙楼相连。这正是政和八年(1118年)在宰相蔡京主持下扩建的汴梁皇宫正门——宣德门。当年蔡京建议,仿照唐长安大明宫丹凤门,将宣德门增建为五门并列的格局,以彰皇威,徽宗欣然采纳。待新门落成,徽宗命工匠将其雄姿镌刻于卤簿钟上,以记升平之世。

他要这门,成为时代的标志;也要这钟,成为永固的见证。

于是卤簿钟上,刻在青铜上的“晚宋盛世图”融合了帝王仪仗与锦绣山河。宋徽宗一定想过,也期待过,数百年后,有人站在这口钟前,看到山川形胜、宫门仪仗,便会记起他——那位既好画工又擅制礼的皇帝。他相信有了礼,便有秩序;有了乐,便有和声,而这些秩序与和声,必须铸入金石,才能传之久远,铭之不朽。

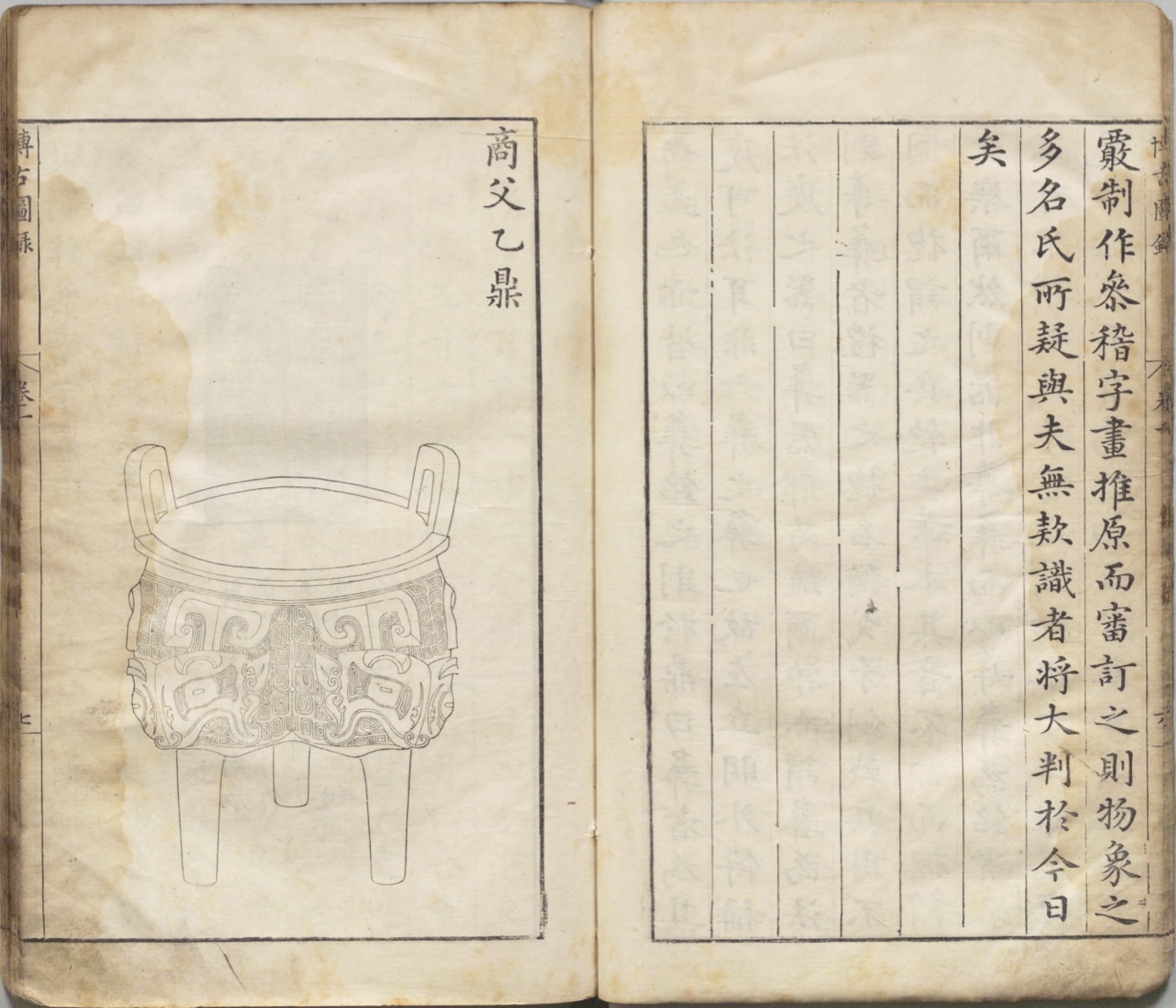

因此,宋徽宗不止于铸钟,也投入到整个青铜体系的复兴。在他心中,礼器不仅是朝仪陈设,更是恢复古制、致敬先王的象征。于是他命人遍求先秦古器,亲自参与考订与命名,并最终将三万余件青铜器藏于宣和殿中,汇集成一部煌煌大典——《宣和博古图》。

这是一部前所未有的器物图谱,绘形制、附铭文、释名号、列尺寸……首开后世金石考据之先河。自商周至隋唐的诸多礼器与生活器具,或铸铭悠远,或纹饰奇古,皆以工整线图细细勾勒,意在为失落已久的“三代礼制“,重塑一个理想模型。

在这些仿古重制的礼器中,尤以“宣和尊”最具象征意义。这尊仿自《博古图》所载“商祖戊尊”,形制雄浑庄重,纹饰繁缛雅丽,器底铸铭:“唯宣和三年正月辛丑,皇帝考古作山尊,于方泽,其万年永保用”,花纹与铭文都极力追摹古意。字里行间,满载徽宗亲载礼仪、追慕上古的意志。

宣和尊被安放在都城北郊的方泽坛,那是宋代的祭地之坛。坛基方正而高峻,层层叠起,尺寸皆取偶数,以应地道厚重之象。宣和尊置于其上,昭示皇权与天地之正统,也寄托着徽宗加诸于礼器之上的执念——以物化的形制,求得人心与天下的归正。

宋徽宗时代,仿古之风炽烈,不仅宣和尊,大至尊鼎彝豆,小到铜匜酒觞,各种器具均有仿制。宋人不单模仿外形,更在工艺上追求古法之精微,既流淌着古趣,又带着宋人独有的清润意趣。

更有甚者,青铜器的仿制之风亦影响到了瓷器的创造:三足鼎式香炉,钧窑出戟尊,皆模仿古铜之制,瓷土与釉色在仿古之中生发新意。可见徽宗时代,礼乐复古之理想,不仅铸成青铜器物,也润物无声地渗入了整个工艺世界。

也正是从徽宗起,由北宋欧阳修开创的“金石学”渐盛,并自此延续数百年,影响深远。青铜器从神庙祭坛走向书斋案头,成为被文人研究与收藏的对象。许多今日通行的器名与器类划分,便是始自此时。

可惜,理想与现实并非总是相容。宋徽宗爱铜器,不只是因其形制古雅、声音清远,更因它是一段可铸的历史,一种可以触摸的“礼”。他复古的执念,正如他对山石的偏爱,是对理想秩序的一次又一次具象化尝试。他想要以青铜铭制礼,以制度绣盛世,然而器方成,礼未立,钟鼓乐声铿锵未久,便随“靖康”一役而沉寂。

靖康二年,金兵南下,汴京城破,徽钦二帝被俘北上,宫廷典籍与礼器悉数为战利品,被载往燕京,卤簿钟也在其列。卤簿钟面前,横亘的是即将到来的多舛的命途:最初被悬于一座寺庙中,寺僧用利刃在钟口刻下“右街僧官宛平县仰山院官”,用作晨钟暮鼓。乾隆年间,皇帝亦觉其形制奇伟,命人加刻“乾隆年造”以充新铸。可是那层旧纹仍在,旧日宣和仍在,只是被隐藏于时代尘埃之下,不再发声。

此后,卤簿钟又几经辗转至奉天,民国年间更是几度遭窃,直到1949年后被辽博收藏,总算得以在展厅一隅,找到一处沉默且安宁的栖身之所。

另一口“大晟南吕”钟亦被掳走,原刻“大晟”二字,金人嫌“晟”字不详,生怕其“昌盛”之意冲犯自己,便将其刮去,改刻“大和”。名称虽改,声韵犹在,只是此钟此乐,从此不再归宋。

似乎就在不久之前,赵佶还在宫中,自觉如尧舜临世,听着钟声徐徐入夜。尔后转瞬之间,他却在金人帐下,背手无言,看一件件器物被装车北去,如梦中春宴落尽,不留半片残红。

宋徽宗终究是未能以礼救国。但他的钟,他收集整理的乐声,他的那份“使古之音再响于当世”的痴愿,仍借器物之形传于后世。博物馆展厅的昏黄灯光下,钟身旧纹斑驳,钟声未响,却仿佛能听到跨越了千年的一场钟鸣,那是为大宋奏起的一曲挽歌。

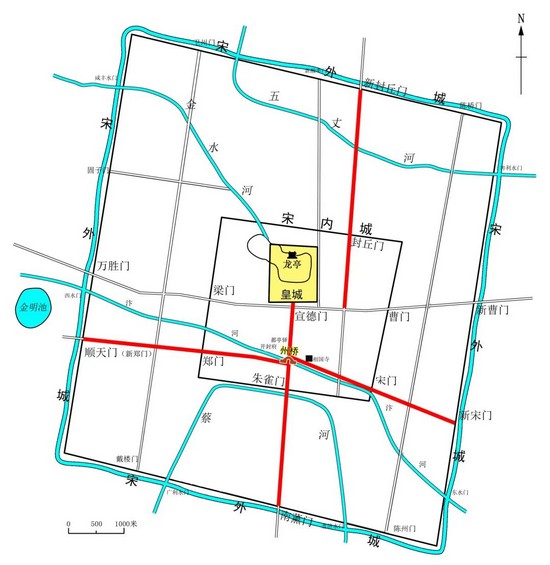

州桥:御路连南北

倘若从高空俯瞰宋徽宗的都城,御街如一柄挺直的长笔,南起朱雀门,北至宣德楼,中轴之上,汴河横亘。御街至此被割裂,唯有一座桥将它再度缀起,这就是州桥。

而在千年之后的人们,拨开十余米深的黄土与淤泥,惊见桥基犹存、石刻未朽,常常被文人墨客用以比喻的“雕栏玉砌”,忽然在浮雕中有了真实的皮肤与骨骼。

州桥东侧南北两岸,浮雕石壁延展近三十米,图案雄伟精致:水禽飞鹤,异兽海马,牡丹含苞,卷草腾跃,雕工细致入微,云气飘摇。正如《东京梦华录》所记:“两岸皆石壁,雕镌海马水兽飞云之状。”

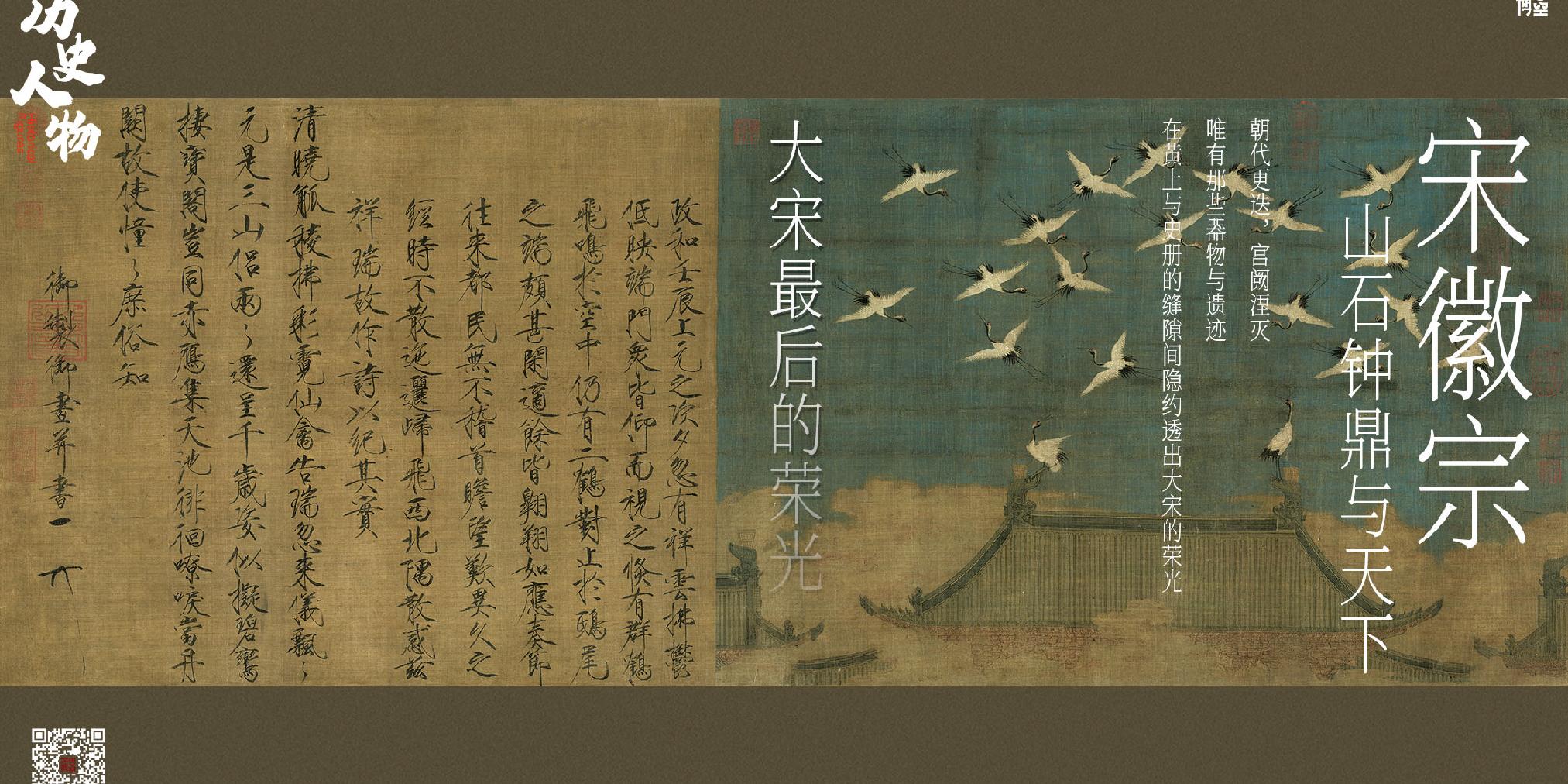

当中最令人动容的,恐怕还是那些形态各异、展翅欲飞的鹤——或低头顾影,或引颈冲霄,双翅挑过天光,嘴衔云卷,姿势翩然。这些身影,与宋徽宗自绘的《瑞鹤图》何其相似。

在中国古代,鹤是吉祥的象征,它们代表了高贵、长寿、纯洁、优雅、智慧、文化与忠贞。然而州桥石壁上雕刻的鹤,并非单纯的符号,更来自于皇帝记忆深处的一夜。

公元1112年,正是北宋政和二年,正月十六那天,时值上元节次夕,宣德门楼上灯火通明。宋徽宗立于御楼之上,月明如洗,鼓乐如雷,忽见二十鹤翔于空,三绕不去。他大喜,认为这是上天对他“统治有方”的嘉许,因而亲自提笔描绘,作流传千古之《瑞鹤图》。

画中楼观森列,鹤羽伸展,一派清远空灵之气。图卷左侧,更有徽宗自创的“瘦金书”,痩劲挺秀,自成一格。此体初习黄庭坚,兼采唐代著名书法家褚遂良、薛曜笔法,融诸家之长而自出机杼。线条纤挺峭拔,起伏顿挫,如屈铁断金,如风竹拂雪,清劲不染尘埃。正与宋徽宗的工笔花鸟画笔意相通:瘦而不弱,纤而不靡,娟丽中更显清拔,独步一时。是以赵孟頫曾赞:“天骨遒美,逸趣霭然”,明代陶宗仪在《书史会要》中也评:“笔法追劲,意度天成,非可以陈迹求也。”

州桥始建于唐,到五代时期,因在汴水之上,因而称为“汴桥”,再到宋代,又得名“天汉桥”。桥头两侧商铺林立,楼船系岸,青石铺路,柳堤同行,舟楫之声与市井喧哗交织,珠帘画舫与斑驳人影共舞。彼时彼地,这里不仅是交通的枢纽,更是北宋东京城的心脏。

州桥的周边街道与建筑格局,宋人笔下多有流传。宋哲宗时期有一诗人华镇,曾作《崇宁元年五月十六日天汉桥月下闲步》,描绘的正是州桥的夜色:

双阙高寻佳气耸,三街平衬绿槐长。沈沈琳馆东西迥,袅袅珠楼左右光。

正如孟元老在《东京梦华录》中所述:“州桥之北岸御路,东西两阙,楼观对耸。”桥立御道之上,宫阙遥遥在望。道旁槐树浓荫,夏风吹来,翠影摇曳。夜色中,宫馆寂寥,然而珠楼灯火袅袅,隔着水面,丝竹与喧哗之声不绝,照见不眠的繁华都城。

而在更早之前,被称为宋诗“开山鼻祖”的梅尧臣也曾写下一首《十三日雪后晚过天汉桥堤上行》:

堤上残风雪,桥边盛酒楼。据鞍衰意尽,倚坎艳歌留。

寒夜风残,桥畔灯红,风雪中最不曾寂寞的,便是那一家家酒楼、一盏盏灯火,一阵阵热汤香气。这又是冬天的州桥了。

繁华之中,也不乏深情身影。

春日暮色里,周邦彦曾在州桥之畔折柳送别李师师,柳丝拂面,笼在烟光中,他于是写下那阙著名的《兰陵王·柳》:“柳阴直,烟里丝丝弄碧。”

而王安石晚年居金陵,曾于梦中重回旧都。梦中月色不改,桥影依稀,他醒来提笔,在诗中低吟:“却看山月话州桥。”此桥未曾远去,只是梦回时才能抵达。

北宋覆灭后,出生于南宋的范成大出使金国,行至汴京旧地,也曾在此立马回首。“南望朱雀门,北望宣德楼”,桥下依旧流水潺潺,可眼前已是他国土地。于是他写下一首《州桥》,叹此地是“天街旧路”,却如今旧梦难寻。

州桥,是风流地,亦是离别处,是繁华,亦是哀愁。多少文人的缠绵乡愁、亡国哀痛,都在这座桥上找到了寄托。它不止通往御街与宫门,更通向一个时代的记忆深处。

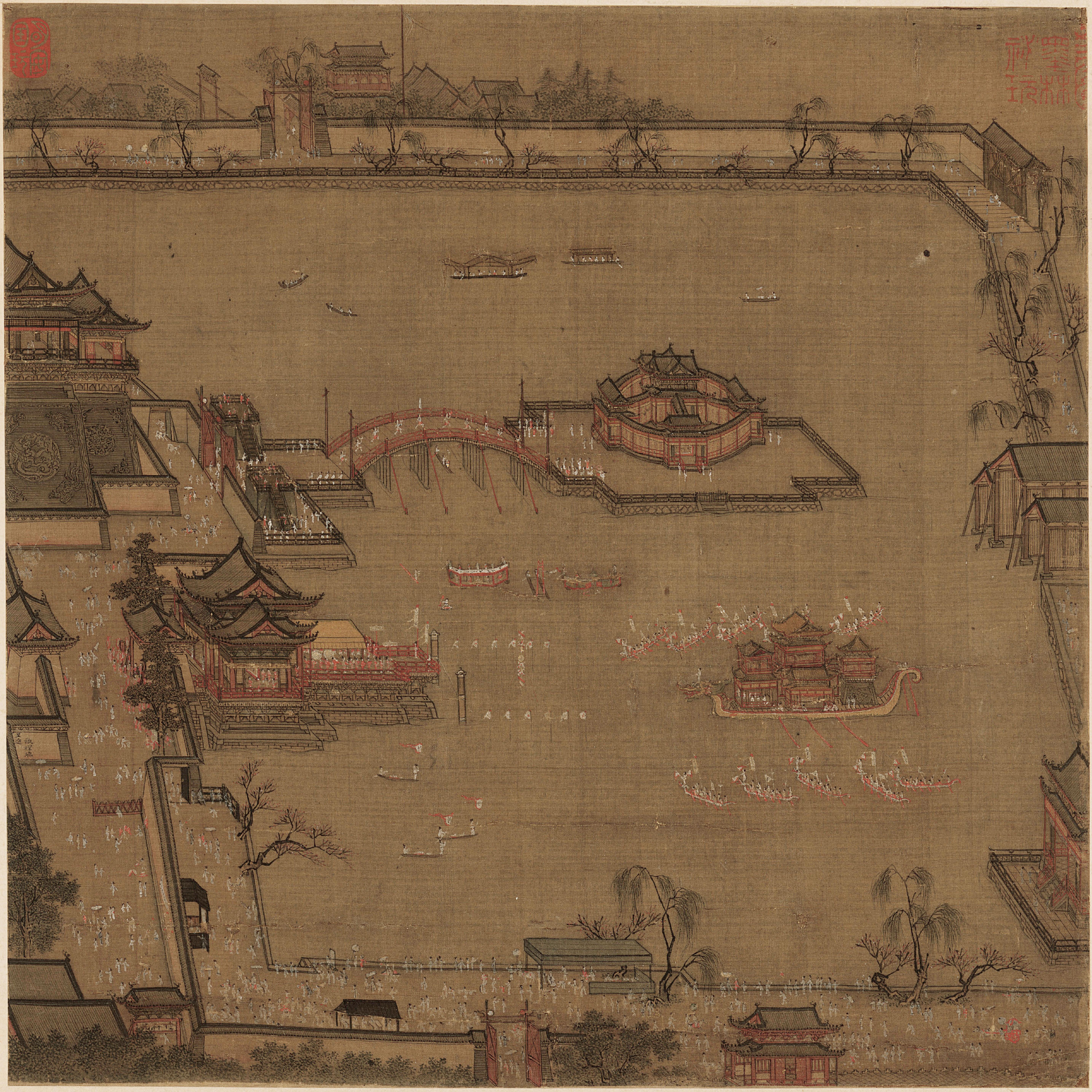

金明池:水映千秋事

若说州桥是帝都的正脉,那金明池便是它胸前跳动的水心。不是一处宫苑,更像一场梦境——梦在水上,宫在云间。

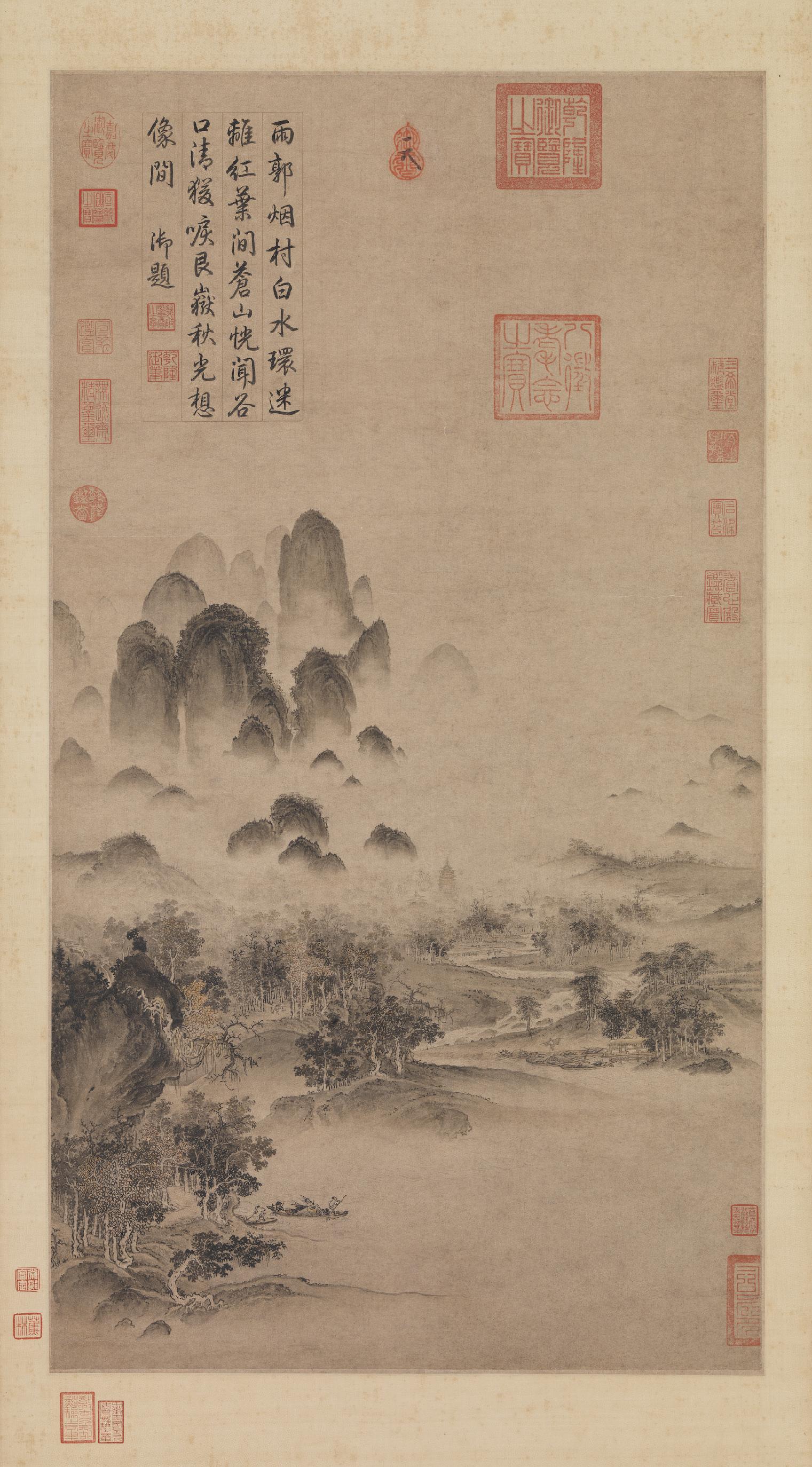

金明池原是水军教演之所,至宋太宗时,始成湖山之制。宋徽宗即位后,更是将其改制为水上御苑,池中列水殿、通回廊,设桥榭、建岛屿,复修仙桥,增添九曲,南北两岸更是筑起琼楼玉宇。水面波光潋滟,亭台倒映,名士佳人、锦船画舫,在此地穿梭。

但金明池的美,不止奇景。

每年春日三月初一到四月初八,金明池都是开放的——朝廷允许百姓入池赏春。百戏入水,歌姬竞舟、宫女击鼓、文士投壶……所有人都能成为这座皇家舞台的一部分。龙舟并进、珠链飞洒,春风一吹,满城尽是笙歌。池畔香烟袅袅,水心灯影摇晃,徽宗常常御船亲临,词臣在侧,泛舟酌酒,对月命题。

“金明池”之名也入词谱。宋哲宗元祐七年,秦观曾与友人同游金明池,望尽岸柳新翠、轻舟争渡,写下那首《金明池·春游》:

琼苑金池,青门紫陌,似雪杨花满路。

由是调名始立。待至徽宗朝,金明池更极一时之盛,使此调更添千年风华。

倘若不读诗词,或许永远不会知道那座旧池之名。只要一读,便知它曾光影如练,亦曾有帝王春心。

除了诗词,“金明池”也入画卷。在张择端的《金明池争标图》中,湖面宽阔如镜,画舫百艘争渡其上,观者如潮,旗帜如林,纤毫毕现。与张择端另一幅传世巨作《清明上河图》的市井热闹不同,《金明池争标图》更像一幕国家祭典的缩影,一曲写给春天、写给权力、写给欢愉的视觉乐章。

然而这场盛筵终究要落幕。

靖康元年(1126年),金兵南下,汴京城沦陷。金明池被毁,画桥折断,水榭为薪,龙舟不复。这座曾经的皇家水苑中,水声已止,波光不再。后虽有修复,却再无前朝春色可言。

春水无主,风外愁云,正是金明池最后的留影。

唯有那些船影、箫鼓、翠裙与春心,仍在文人笔下、画卷之中,怀念着大宋歌舞升平的曾经,也注视着欢声日渐稀薄的远方。

景龙门:灯尽梦犹燃

冬日的汴京城不曾沉寂。未到正月,景龙门便早早挂起了灯,三道城门之上,银花万簇,火珠闪耀,风过宫墙,红绸猎猎。宋徽宗在位时期,景龙门到东华门,腊月十五起就开始张灯结彩,一直到元夕正日,是为“先赏”。

桥道之上,华灯璀璨,人声鼎沸,孩童欢笑跳脚,市井之人蜂拥,好不热闹。徽宗站在景龙门楼上,俯瞰万家灯火,一定十分享受这难得与民同乐的时刻。

他当然喜欢这座门。

十年前,徽宗命李诫重修此门。那位《营造法式》的作者亲自丈量尺寸,以露龈砌造的方式,逐层错缝夯筑墩台,建起这座面阔六十米、三门并列的宏伟之门。左右守门房置于墩台外侧,结构严谨,形制规整,却不是拘谨的内廷礼门,也非宫苑深处的道观之门。它位于内城北墙的中部,本名酸枣,后改景龙。

这道门,或许本是一道制度的象征,然而它遇到的是宋徽宗。宋徽宗在景龙门内外大兴土木,除皇家园林艮岳外,还有撷芳苑与龙德宫,俱是玩赏之地。只要登楼远眺,一城宫苑尽收眼底,一身帝业仿佛皆由自己勾勒而成。

然而五年之后,金兵破城,他匆匆禅位,景龙门的金饰被剥,琉璃瓦碎满城壕。延福的树木被砍作薪柴,艮岳的太湖石被拆作炮弹,野鹤飞尽,连画上的仙鹤也不知落入谁人之手。

南渡之后,诗人晁说之在回忆中写:

景龙门外千钟酒,葆箓宫前万国人。

可如今,杯酒已冷,人散如烟。

若问灯火犹存否?可惜城门下石阶空落,砖缝生草,早已无灯可赏。宋徽宗在五国城中夜梦汴梁时,也会再梦到那夜吗?再回到那座城门上,看见市井如流,舞乐如画,宫墙灯火连空,宛如天上银河闪烁。

北宋最后的岁月,留给后世的,不仅是一段王朝的陨落史。当一千年后的人们在州桥下重新发现瑞兽飞鹤,在北海假山中辨出太湖石,在开封城中掘出景龙门遗址,在古钟之前端详那一笔一划的皇家仪仗,也像是触及了一位皇帝的背影。

宋徽宗确实曾被称为“诸事皆能,独不能为君”,章惇早在他即位之初便言其“轻佻不可以君天下”,元代史家脱脱更是掷笔长叹:若不立徽宗,不纳张觉,或许北宋的命运便可稍缓。后人评他“恃私智小慧,用心一偏”,说他疏远正士、亲近佞人,以至君臣逸豫、游观无度,终至国破家亡。

徽宗所受的批评,并非全然无的放矢。他沉溺道教,热衷营建,以造园、铸钟、图绘、编乐为乐事。以山水理想构筑天下,却未能凭政术弥合现实的裂隙。他在书画旁留下“天下一人”的花押,却终是未能扛起那沉重的“天下”二字。

平心而论,宋徽宗算不上荒淫暴戾的末主。他既没有晋惠之痴愚,也无孙皓之残忍,更无曹马之类权臣篡逼。他的失败,也许并非全然的德不配位,而是命途无常——自一位闲散王爷,偶然被推上九五至尊的宝座。那份对美的执着、对礼的复兴、对山水的眷恋、对秩序与自然的编织,并非没有意义,只是无法抵挡山河倾覆的剧变。

然而帝国会崩塌,王朝会覆灭,人身亦终归尘土。可钟上的山水仍在起伏,城门上的仙鹤依旧翩飞,浮雕上的瑞兽奔跃不止,假山上的奇石也还在天光中投下斜影。那些他倾尽心力发掘的、铸成的器物,却替他、也替大宋,走过了漫长的时间。

他未能守住天下,未能挽救天下,却留下了比天下更长久的东西——他一生都在追逐不舍的美。

参考资料:

·《宋史·徽宗本纪》

·《靖康要录》

·《泊如斋重修宣和博古图录》

·周密:《癸辛杂识》

·河南省文物考古研究院、 开封市文物考古研究院:《北宋东京城州桥遗址考古成果》

·李合群:《论宋代铜器铸造制度》,载《社会科学》2020年第10期,第164-173页

·李合群:《试论影响北宋东京规划布局的非理性因素——象天设都与堪舆学说》,载《河南大学学报(社会科学版)》2006年第5期,第7-11页

·扬之水:《北宋卤簿钟上的“千里江山图”》,载《文汇报》2017年10月27日。

·王庚、王三营:《景龙门:北宋绚烂余晖的见证》,载《光明日报》2025年4月13日

图片 | 张梦佳

排版 | 刘慧伶

设计 | 王梓琳

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号