by 侯思铭

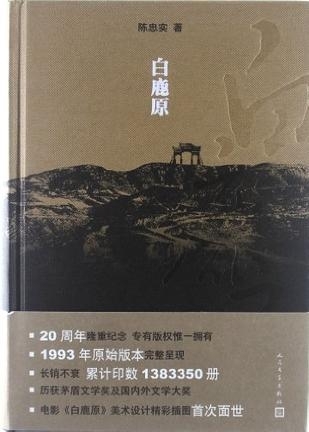

作者: 陈忠实

出版社: 人民文学出版社

出版年: 2012-9

陈忠实注定要花上半辈子谈论他用四年写就的小说《白鹿原》,一个作家的成名作,既会成为他的标签,也会成为他的魔鬼。如果说,小说里白鹿两家的命运,真的是被那块白嘉轩笃定有着白鹿精灵栖息的二亩慢坡地改变,那么在现实中,这部小说本身也正是陈忠实的那只白鹿,自降世之初,就已成为他命运的转折点。

写作人生中第一部长篇,是陈忠实拿自己的文学生命所做的最后赌注。成了,得到一本垫棺作枕的小说,算是对多年的坚持有了交代;不成,那么注定自己配不上职业作家的名头,“回家养鸡”是他给妻子撂下的狠话。有了这样的决心之后,他回到乡下的老屋开始《白鹿原》的创作,与世隔绝的生活伴随着全身心的投入,状态上来时有如神助,白鹿村中的人物仿佛都和他生活在一块儿,伴在他放在膝盖上的大笔记本旁,而这时陈忠实已经44岁了,50万字的初稿,就这样在膝盖上用心浇筑、用笔写就。

陈忠实的文学启蒙该算是比较早的,慧根早生,初中就写下了第一篇小说《桃园风波》,作文本作为许多作家的首演舞台从来不容小觑,无数关于文学绮丽多彩的梦便自它始,可惜造化弄人,他因为家中经济困难休学一年,待到高考时却正赶上“大跃进”,国家招生名额锐减,以致他名落孙山,最后只得留在家乡当个乡村教师。好在这只是一时的结果,而不是最后的结局,陈忠实未曾放弃文学之路,却又注定有更多的时间了解家乡。这是一只一度想要飞出去的凤凰,走的心和留的意构成了一个观察的最佳视角,远一分则陌生,近一寸则障目,到如今想起来,过去的灾难未必不是幸事,假如陈忠实遂了当年的愿——进入大学念中文系,那又会是何等光景?则一定不复今天的《白鹿原》了。

当年《白鹿原》出版,一时洛阳纸贵,小说先是在《当代》杂志分上下部连载,之后再出单行本。因为在手稿尚停留在传阅阶段时,《白鹿原》就受到许多人的关注,因此到连载时,陈忠实找到当时《陕西日报》的编辑,想刊登一个简短的书讯,让多方打听的朋友们能够看到。这则书讯里一无内容介绍,二无溢美之词,除了传递“消息”,再无蛊惑之用,却当真是《白鹿原》唯一的一次出版前的宣传,又怕是连“宣传”二字就担待不起。但这则小消息的力量,或者说小说本身的力量完全出乎他本人预料,等到掐着日子算好《当代》出版,却发现那期《当代》全部售罄时,陈忠实知道自己获得了读者的肯定。20年后,有人问陈忠实,“《白鹿原》是茅盾文学奖的获奖作品里艺术生命力最强的一个,您自己怎么看?”他还是耿直地回答说不知道,但“读者喜欢就好。”

这部评论家叫好,读者叫座的作品,永远少了一个陈忠实最看重的读者——他的父亲。没有人的写作是不希望被认可的,尤其在过去艰苦的年月里,更需要让自己有个交代。大器晚成的陈忠实没能让父亲看到自己最优秀的作品,父亲给他留下的评价就这样在那句不温不火的“没有《三国》、《水浒》好看”上定格,或许在老辈人那里,比不上《三国》、《水浒》,等于不精于此道(写作),父亲没能肯定陈忠实就离开了,他既希望知道父亲的评价,内心却又惴惴,因为“他(父亲)的参照样本太令人畏怯了”。

小说《白鹿原》的出版果真就像一把熊熊烈火,在整个大地上烧开了,这把火点燃的是读者的激情,而它炼就的原料则是陈忠实多年的乡土经验、写作技巧和最大的心血。1992年夏天,《白鹿原》完稿后不久,陈忠实填了平生第一首词——《小重山·创作感怀》:

春来寒去复重重。掼下秃笔时,桃正红。却想哭,鼻涩泪不涌。

单是图利名?怎堪这四载,煎熬情。

注目南原觅白鹿。绿无涯,似闻呦呦鸣。

集中精力创作的四年,就是陈忠实“注目南原觅白鹿”的四年,算上搜集资料的两年,这个时间段还要向前推,他将巴尔扎克的“小说被认为是一个民族的秘史”写在书的最前面,就像跳高时要越过的横杆。而如今《白鹿原》最常获得的评价是:这是一部史诗般的巨著。它将一个民族在特殊转型时期的多个侧面真实呈现,里面有维护了一辈子“乡约”的老族长白嘉轩,有依照本能生存却被所有人看不起的“不洁”之女田小娥,有干过土匪闹过革命最后却被从副县长任上拉到死亡刑场的鹿黑娃,也有聪明一世,死后在墓中留下写有“自作孽不可活”字样嘲讽文革的朱先生。

陈忠实做到了他写作之初定下的基调,不仅仅是巴尔扎克的一句,还有一句他自己的“不回避、撕开写、不做诱饵”。我们都喜欢阅读和谈论经典,所谓经典,既包含一种开创性,更隐含一种经久不衰。它们拒绝雷同,却共同地不受时效制约。当然,在不同的时代,误读还会不可避免,然而20年过去了,陈忠实欣慰地说,人们对《白鹿原》的误读在减少。

白嘉轩在鹿子霖的二亩慢坡地上“初遇白鹿”时,只以为挖到的是一种白色珍草,等到画给姐夫朱先生看,才好似被点破了“凡人眼前的那一张蒙面纸”,认出一只白鹿精灵来。陈忠实的白鹿精灵大概早已存在,或许是从他开始记忆家乡,或许是从他开始提笔写作,又或许是自白鹿原上麦浪滚滚,“注目南原觅白鹿。绿无涯,似闻呦呦鸣。”

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号