9月12日,国家金融监督管理总局官网密集披露一批行政处罚信息,引发金融市场高度关注。此次公布的处罚名单涵盖中国进出口银行、建设银行、民生银行、招商银行、光大银行、中信银行、信银理财、兴业银行、广发银行、恒丰银行、华夏理财、中关村银行、恒大人寿保险、新韩中国等多余家金融机构,显示出监管部门对金融领域违法违规行为的零容忍态度。其中,恒丰银行因多项业务管理问题被处以高额罚款,罚单金额高达6150万元,在此次披露的机构中位居前列,仅次于广发银行。

恒丰银行在官网回应称,近日,恒丰银行股份有限公司收到国家金融监督管理总局2023年风险管理与内控有效性现场检查发现问题行政处罚决定书。对于监管部门的处罚决定,恒丰银行高度重视,虚心接受,深入剖析问题根因,已认真落实相关问题整改问责。恒丰银行表示,下一步将严格落实各项政策和监管意见,全面提升内控合规和风险管理水平,不断增强服务实体经济质效,切实推动转型发展行稳致远。

多业务条线暴露管理漏洞

此次国家金融监督管理总局一日内公布多张罚单,覆盖银行、理财公司、保险公司等多类型机构,显示出监管机构持续巩固金融防风险成果的决心。

2023年以来,金融监管总局多次强调要“长牙带刺”、强化监管问责,尤其针对数据造假、影子银行、金融脱实向虚等突出问题开展专项整治。此次处罚不仅是对既往违规行为的清算,更是向市场传递出严监管、防风险政策将持续发力的明确信号。

从公开信息来看,各家机构的违规行为主要集中在业务管理不审慎、监管数据报送不合规等方面。这些问题看似具体,实则反映出部分金融机构在追求业务发展的过程中,忽视了合规底线,暴露出内部控制体系的薄弱环节。对于金融行业而言,合规不仅是法律的要求,更是防范系统性风险、保障金融消费者权益、维护金融市场秩序的基石。

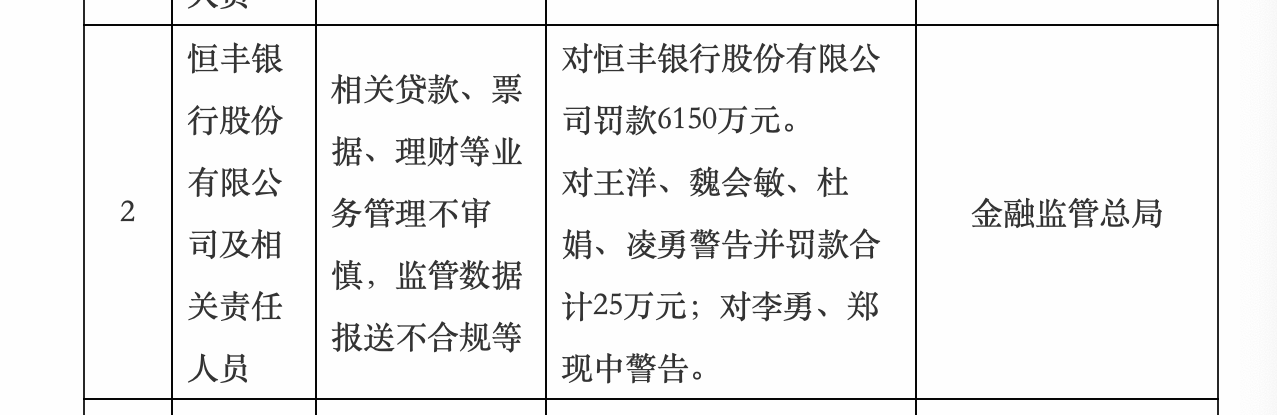

聚焦恒丰银行此次受到的处罚,其违规事实具有典型性和代表性。据国家金融监督管理总局披露,恒丰银行股份有限公司及相关责任人员存在“相关贷款、票据、理财等业务管理不审慎,监管数据报送不合规”等问题。基于此,监管部门对恒丰银行股份有限公司开出了高达6150万元的罚单。与此同时,多名直接责任人也被追究责任:王洋、魏会敏、杜娟、凌勇四人被给予警告并处以罚款,合计金额达25万元;李勇、郑现中则被予以警告处分。

恒丰银行此次被罚金额虽略低于广发银行,但仍处于高位,预计将对其年度净利润产生一定程度影响。此外,多家银行及非银机构同期被罚,也反映出整个金融系统正面临更为严格的合规审视。严监管环境虽短期内可能增加金融机构合规成本,但中长期有助于化解潜在金融风险、提升行业透明度和稳定性,为金融支持实体经济创造更加健康的制度环境。

合规应成为生存底线

国家金融监督管理总局此次大规模公布罚单,是落实中央金融工作会议精神、强化监管问责的具体体现。恒丰银行等机构因业务管理不审慎、数据报送不合规被处高额罚金,再次提醒所有市场参与者:合规经营是金融机构生存和发展的底线,风控能力与数据治理水平已成为核心竞争力的一部分。

从行业视角看,金融机构面临的合规成本正在上升。一方面,监管规则日益细化,对业务操作、数据报送、消费者保护等方面的要求更加严格;另一方面,处罚力度加大,高额罚款可能直接影响机构利润表。然而,这种短期阵痛恰恰是行业长期健康发展的必要代价。严监管环境有助于挤出金融体系中的水分,遏制过度创新带来的风险积累,最终提升整个行业的透明度和稳定性。对于金融机构而言,合规能力已成为核心竞争力的一部分,只有将风控嵌入业务流程,才能在监管高压下实现可持续发展。

更深层的问题在于,部分金融机构尚未将合规理念深度融入经营逻辑,仍停留在被动应对层面,而非主动融入战略决策。这种心态导致内部控制流于形式,一旦外部环境收紧,便容易暴露风险敞口。9月12日监管机构对金融机构一系列处罚的案例再次证明,合规不是选择题,而是生存题。金融机构需重新审视自身的治理结构和文化基因,将合规要求转化为制度约束,并通过科技手段强化实时监测和预警能力。

在金融供给侧结构性改革持续深化的背景下,预计严监管、防风险仍将是未来一段时间的政策主线。各类金融机构需进一步检视自身业务合规性与系统稳健性,避免屡查屡犯,切实提升服务实体经济的能力与效率。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号