经济观察报 施健子/文 最近,胡同餐厅界的代表人物,藏红花餐厅的老板耀扬在微博里发了一篇《文艺青年开餐厅之技术帖》,从房东聊到卫生防疫。文艺青年和伪小资们大概都没想过,自己的小馆子里除了鲜花、沙发、音乐怎么还会有这些东西?于是,耀扬很不客气地给他们补上了一棒:能够窝在沙发里与客人大谈卡夫卡和《麦田守望者》,一边数钱数到手抽筋的人,目前还没出现过。

资本雄厚的商人和明星并不能作为样本分析,如果足够有钱,开一个小馆子是太容易实现的事,没有深切渴望因此也不足以与目标挂钩。反过来,如果一家独立的小馆真能赚钱,商人本质首先想到的事就是大开连锁,要是能上市就更好了,这就违背了话题的初衷。

人人都爱开小店。你一定不会新鲜,通常在聊到理想和退休计划的扯谈里,100个人有50个都曾经叫嚣过要开个咖啡厅或者小饭馆。这是一件挺有意思的事,你从来没听有人说过,他(她)的理想是开个小卖部或者开个汽车修理店吧,前者显得太胡同儿范了,后者的高技术含量明显不是一般青年可以驾驭得了的。如果说你非得跨行业,那么咖啡厅或者私房菜的准入门槛相对较低,况且,也没有什么行业能像拥有个咖啡厅或者餐厅,附加值那么高,让你在人群中轻易就能取得一致的认同——如果你开的不是成都小吃,那么一般都会被认为是个会生活的人。

现在在北京后海经营后海四十四号厨房的黄榛,之前在细管胡同深处开过一家更小的餐厅。她在澳大利亚读研究生的时候学会了做饭,最多的时候家里曾经招待过40个人,2005年回国之后,和几个同事一起合资开起了这间小饭馆。

一个大致的比率是,50个叫嚣着开店的人,最后只会有一个人开得成。绝大部分的时候,关于开个小店的向往不过只是一种瞬间激情,就像在会议室里熬夜三天写出的提案却被老板当场毙掉的那一刻,恨不得掐死对面这个面目可憎的人的冲动一样短暂,俗称办公室综合症。这是现代职场压力综合症的自我幻想疗法的其中一种,这些幻想疗法还包括,“我要环游世界”,“等将来我有了钱,这公司直接把他收购了”,当然,这些都是没有下文的。

梁云也是这五十分之一。大学毕业之后的她回到老家成都,一边在报社上班,一边在武侯区四川大学附近开了一间咖啡馆——说实话,如果不是富二代,你很难凭一件闲适之事过活。

黄榛之前受雇于一家澳大利亚环保公司,之后与丈夫一起辞职,在天津开了一个公司,接高新区一些废物铅块回收发电的项目。细管胡同的餐厅大多数时候她只能交给经理来打理,没怎么宣传过,生意不咸不淡,租期结束一结算,除去本钱,只挣了几万块钱。合作伙伴早就打了退堂鼓,生意上了轨道之后的黄榛干脆盘下后海这个差不多四百平的院子,开了家夫妻店,小部分时间跑天津,大部分时间管饭店。

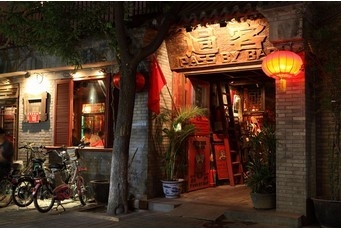

开店其实很挑人,不能太理想主义,也不能过于有野心,走进去就基本上是一条不归路。胡同生活只是看上去很美。租到房子后,你要先确定房屋朝向,确认供电、供水情况。胡同最麻烦的是排污,一般的房子都没有排污的管道,如果你打算在屋子里做卫生间的话,得花大价钱扒开地板重新铺设。

更不用说开业前卫生部门、防疫部门、劳动部门和消防部门的轮番轰炸,学会和他们打交道,仅仅成功了一半。如果你没有多余的钱雇一个职业经理人打理,那么,很多以前想都想不到的情况你只能硬着头皮上。黄榛遇到过厨师和服务员打架,来应聘的服务员白吃一顿,在员工宿舍混了一晚第二天悄悄溜走,再加上和装修工人斗智斗勇,一圈下来,文艺青年只能武装成泼妇,才有可能不丧失继续走下去的斗志。

在黄榛之前,占据这个地儿的是一个年轻女孩开的藏餐吧,进入这个行当之后,你才会发现水其实浑着呢,而且没有过来人会告诉你看似光鲜背后的真相。你所接触到的所有东西,都是以前十几年书本没学讲到的——那个女孩的厨房里的用具都是在厨师的建议下高价买来的,但有一半以上不能用,40块钱一片的地砖,到了装修公司报价里,变成了100多。成本太高,经营惨淡,没撑半年就关门了事了。

据说村上春树早先是以开餐馆起家的,而且当时开餐馆的收入远远高于现在当小说家的收入。他大学毕业之后没想到其他谋生手段,就想到了开餐馆。他迷恋爵士乐,这个元素也就融入变成了特色:放了三角大钢琴,店里勉强可以容纳五重奏乐队演奏。白天供应咖啡,晚间改作酒吧,周末还安排现场演奏。

开什么类型的店,大家应该都会自然地从之前的生活经验中挖掘。梁云认识很多成都和文化人,因此,她的咖啡店兼具书吧功能,定期还会组织学生观影和评书。黄榛为她的私房菜馆投入了两百万的装修基金,她是成都人,菜以西南风味为主,墙上挂的苗饰、布裙都是在黔东南带回来的,还有一些旧家具都是以前的收藏,特色菜墨脱石锅鸡的石锅是她托朋友在专门墨脱买的。

黄榛提到最多的一个词是“精神”,无论是装修、口味还是地段都只能决定餐厅是否可以生存,要存在下去,似乎还缺少些元素,而这个元素,也是市面上那些排队等位的流行餐厅都不具备的。她想要模仿在澳洲生活时,小镇上的那些小店,老夫妻经营一个家庭小馆,50年来只做同样的几道菜,自己烧器皿,自己种食材,客人都是熟悉的街坊,家一样的感觉。

梁云讲了一个段子,她朋友的朋友,一位家庭主妇,在香港看得到海的写字楼里开了一家有好茶有好书的书吧,听说在成都的她开的咖啡馆,把内地游的第一站改到了成都。俩人相谈甚欢。这样际遇带来的满足感甚至是虚荣心,又岂是别人能体会到的?

一家有趣的馆子会让你在无趣的城市里找到些信心。即使你拥有一个自己买的房子,你都无法得到这种神力加持。毫无疑问,拥有独立“精神”的小店与城市的快速和更新是对立的,它站在“慢”这一边。而对你而言,你会获得某种安全感,不管它是自我安慰还是真实存在。

黄榛说,新店开张一年,最大的成就就是让它活了下来。是的,一家小店最大的价值,不就是一直存在下去吗?