石家庄井陉吕家村的村民,总会说起长生口伏击战的故事

邢台信都区前南峪村的乡亲们,从小听着“抗大”的故事长大

邯郸涉县赤岸村的老人,将“救命渠”的故事传了一代又一代

……

还原散落民间的记忆碎片,记录至真至纯的军民鱼水深情。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,8月1日起,河北新闻网、燕赵都市报、纵览新闻将联合推出大型融媒特别报道 “我家住过八路军”,记者兵分十二路,深入广袤的燕赵大地,叩开一扇扇曾庇护过八路军战士的家门,聆听亲历者及后人讲述院落里的烽火记忆,回望那份同仇敌忾、生死与共的情谊。

请跟随记者的笔触、镜头,一起走进那段峥嵘岁月,重温历史细节,通过对光辉历史的深情回望,从中汲取团结奋进、砥砺前行的磅礴力量,感受永不褪色的赤诚与信仰。

我家住过八路军①|村里的石碾又响了

1938年2月,刘伯承、邓小平率领八路军第129师来到石家庄市井陉县吕家村,在这里指挥了长生口伏击战,指挥部借住村民家。短短两天,留下了感人的军民鱼水一家亲的故事——

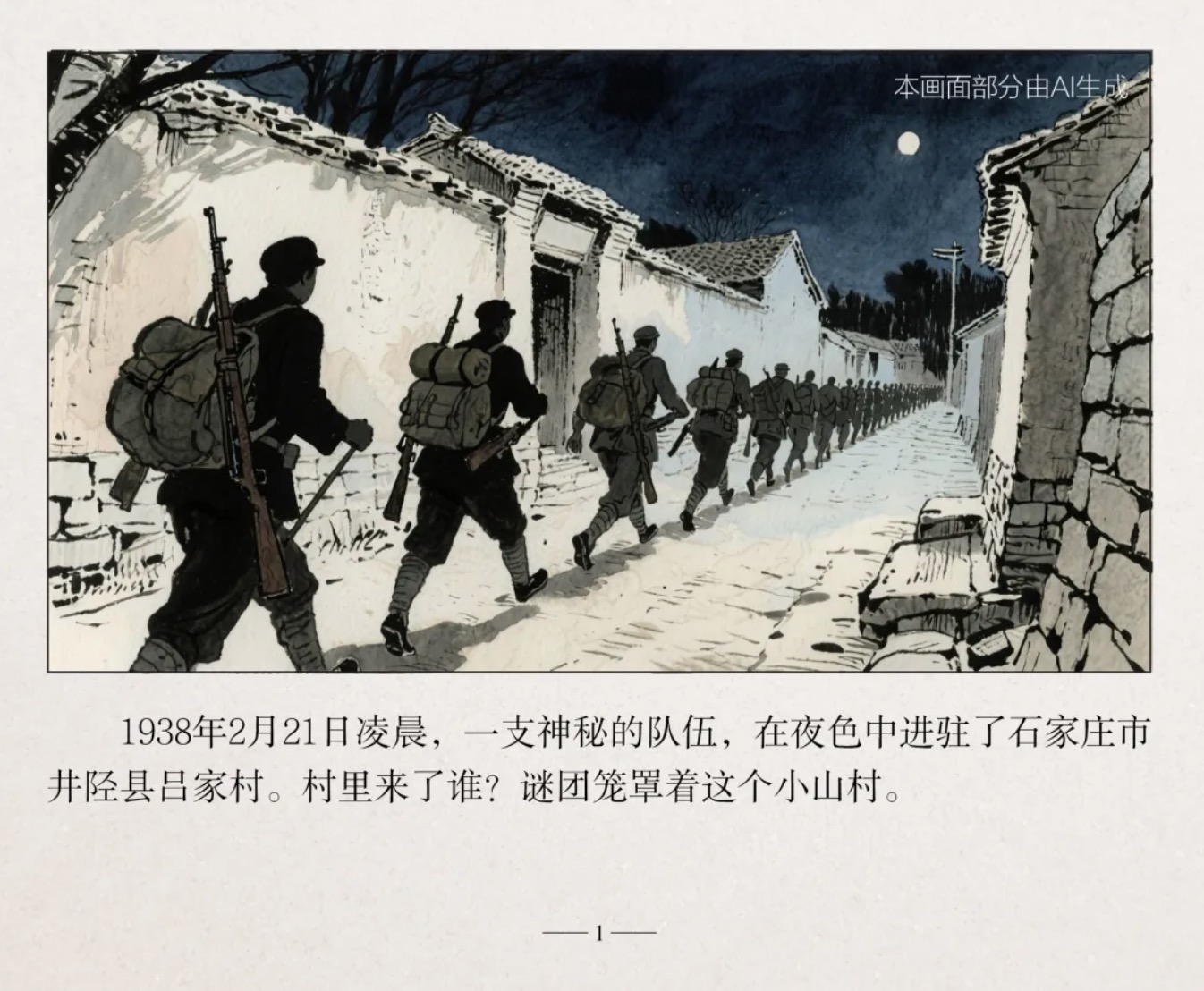

1938年2月21日凌晨,太行深处。寒风如刀,切割着井陉县吕家村冰冷的石板屋顶。村里静悄悄,只有枯枝在呜咽。 突然,一丝异样的声响,从村外蜿蜒的山道传来。

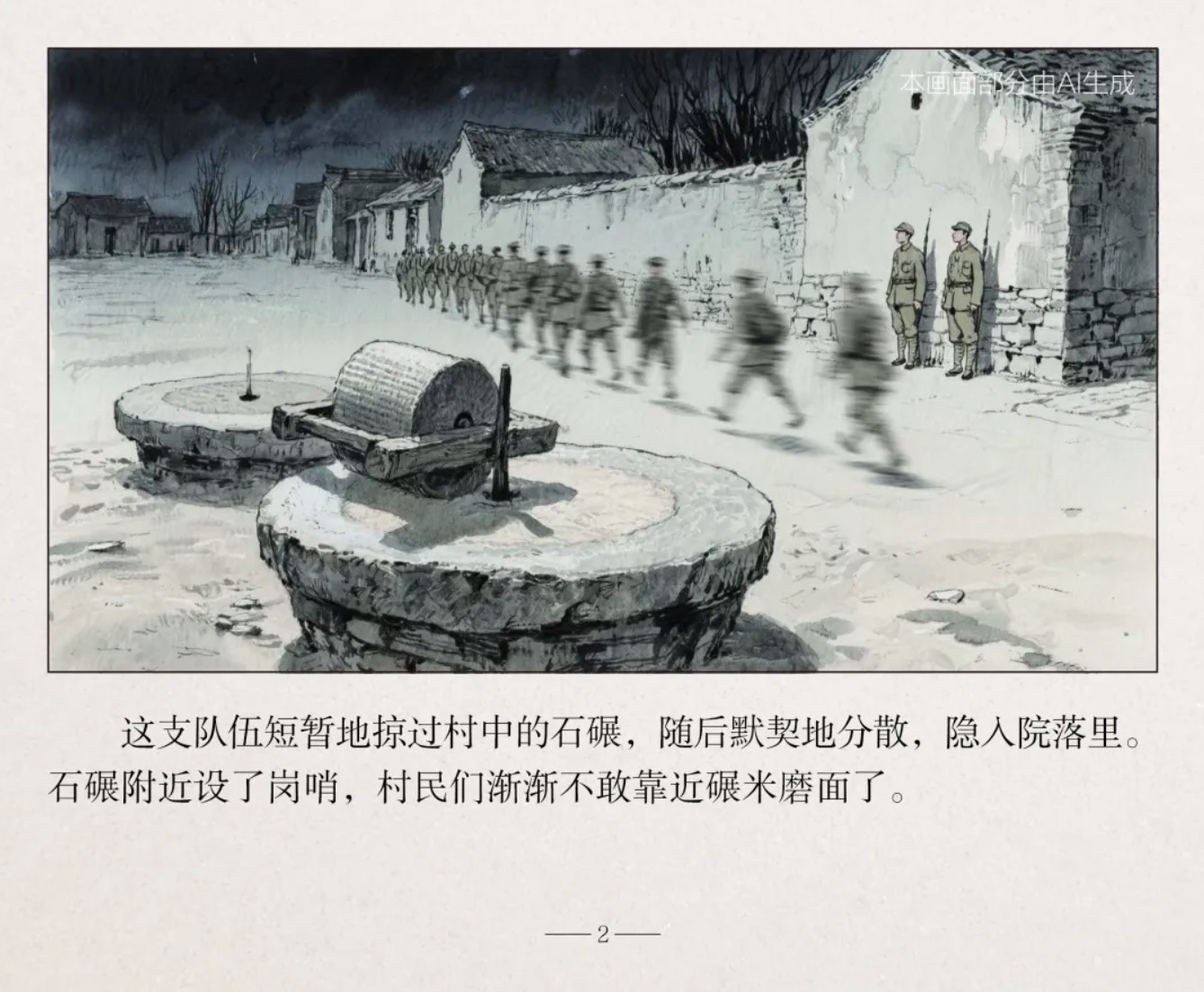

一队身影,背负行囊与武器,迅捷地潜入村口狭窄的石巷。他们轻轻地经过村中央的石碾,随后默契地分散,隐入几处农家院落。

村里来了谁

“许多年后,村里的老人经常会说起这一夜。”吕兵义老人,今年71岁,他家当时就是邓小平的住所。小时候,父亲常向他讲起这段往事:“那时乡亲们只知道是穿军装的来了,肯定是打仗的大事。加上岗哨森严,都不敢靠近。”

当时,吕兵义的父亲接到通知,让家人搬到别处暂住几晚。父亲和大伯、二叔带着大家搬到了附近的房子,他们曾偷偷回去看过,院子门口有战士把守,并不知道是什么人住在那儿。

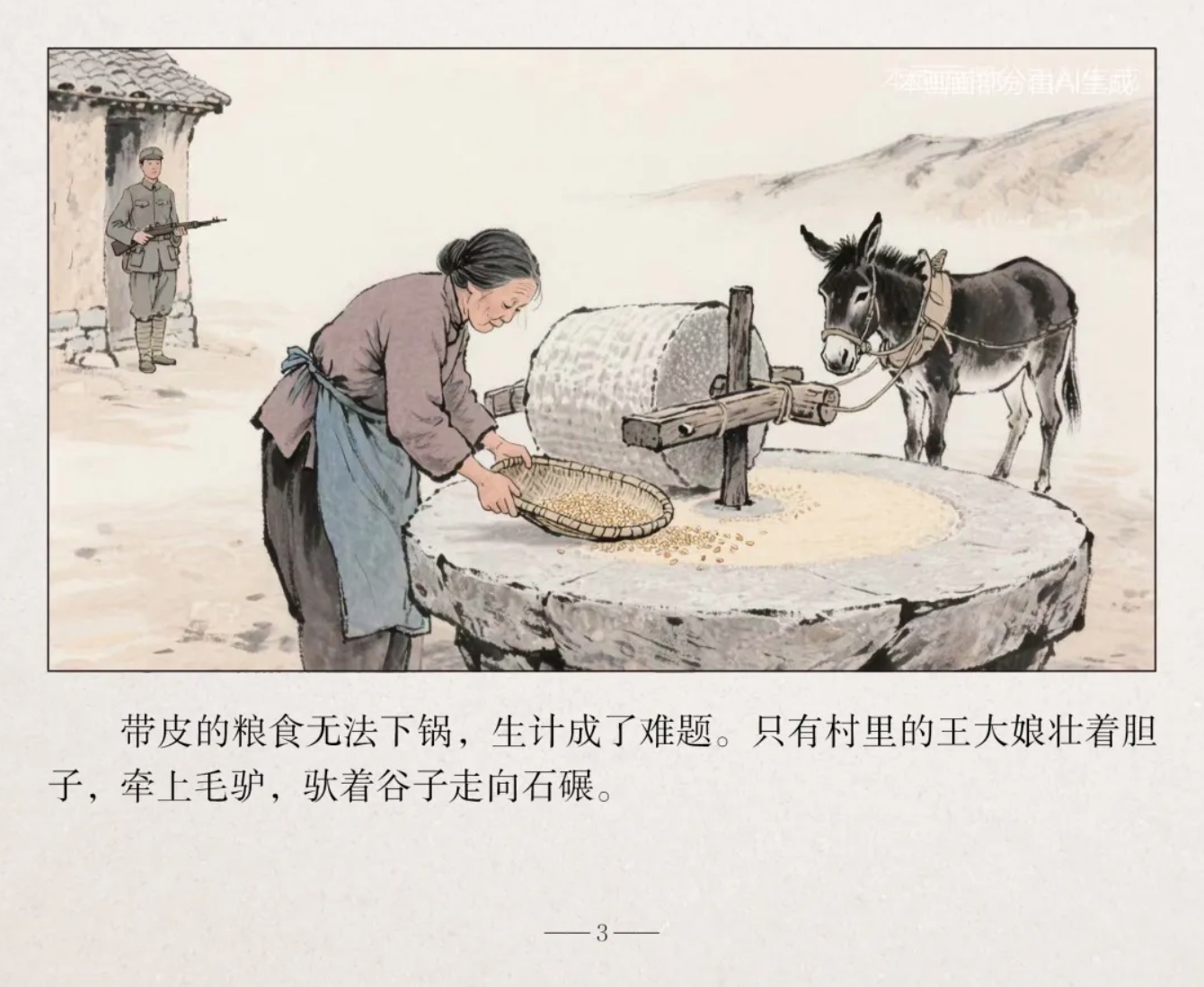

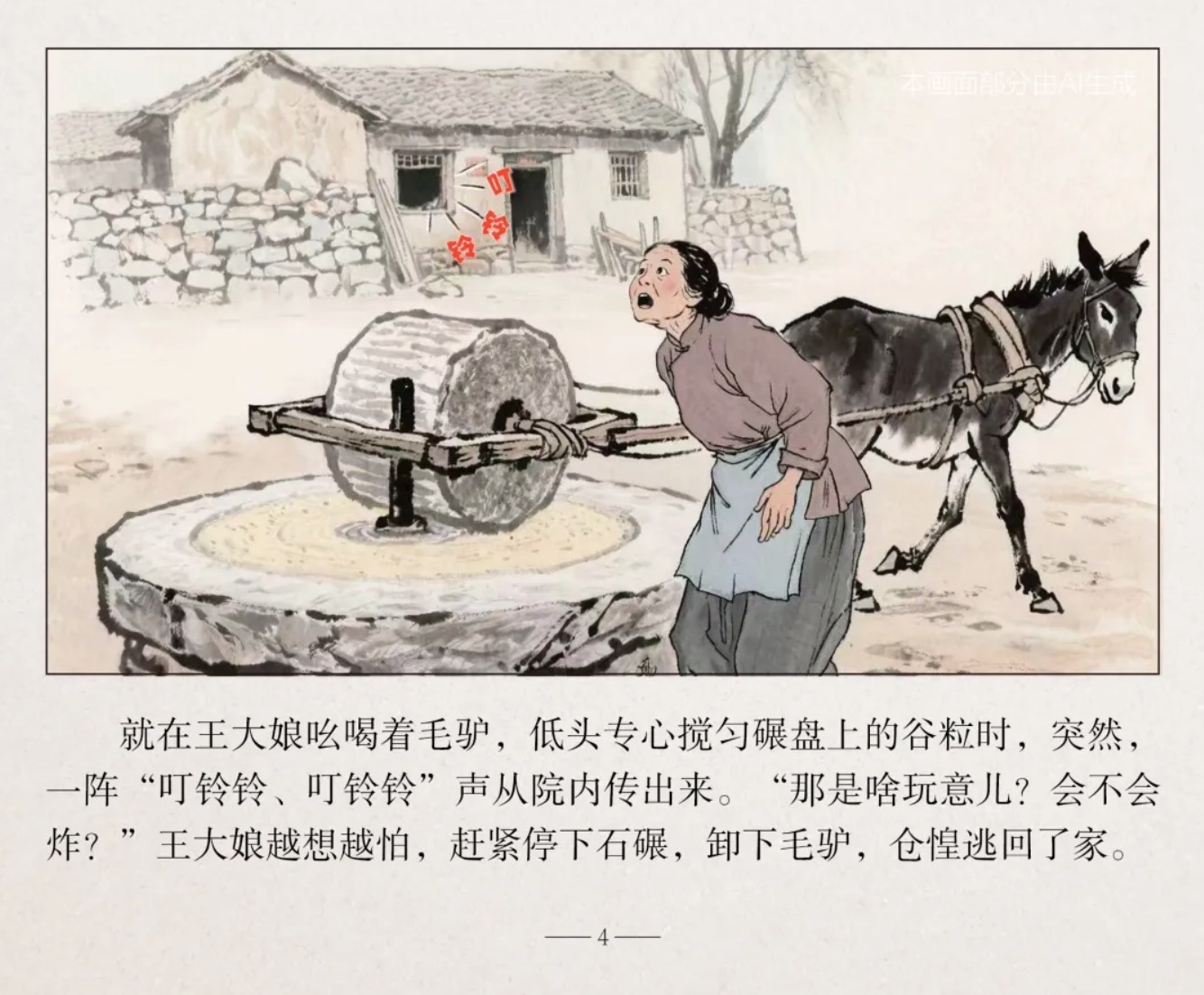

“看见这个石碾了吗?这可是个见证者。”在邓小平住所外,吕兵义指着村中央的石碾说,当时,全村人都用它碾米磨面。可自打石碾附近的房子住上了战士,村民们因不明情况,都不敢去了。可粮食都是带皮的,不碾成米面咋吃?村里的王大娘壮着胆子,牵上毛驴,驮着谷子来到石碾旁。就在王大娘吆喝着毛驴,低头专心搅匀碾盘上的谷粒时,“叮铃铃、叮铃铃......”一阵阵急促而清脆的电话铃声从院内传出来。

“那是啥玩意儿?会不会炸?”没见过电话机的王大娘吓了一大跳。她赶紧停下石碾,牵着毛驴,慌慌张张跑回了家。

回到家,王大娘就把这事跟左邻右舍说了,“要爆炸”的传言在小小的吕家村传开,一传十,十传百,这下更没人敢去石碾磨面了。“当时大家都不知道村里到底来了什么人,再加上这个传言,‘村里来了谁’更成了一个大大的问号。”吕兵义说。

山道有相逢

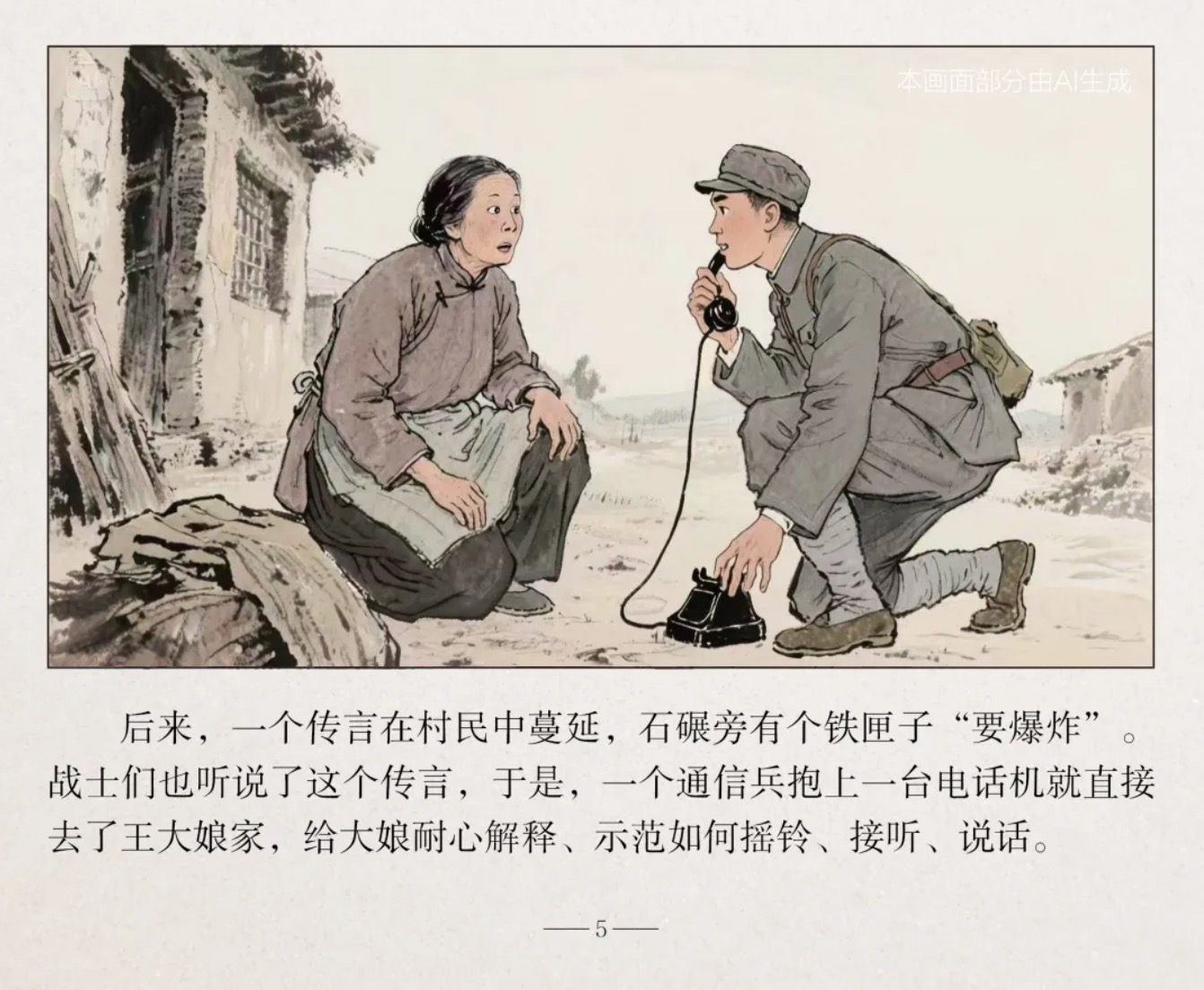

“这个传言很快传到了战士的耳朵里。”吕家村党支部书记吕军听不少老人说起过这件事。为了打消村民的疑虑,有个通信兵一着急抱上电话机就去了王大娘家,给大娘耐心解释,示范如何摇铃、接听、说话。

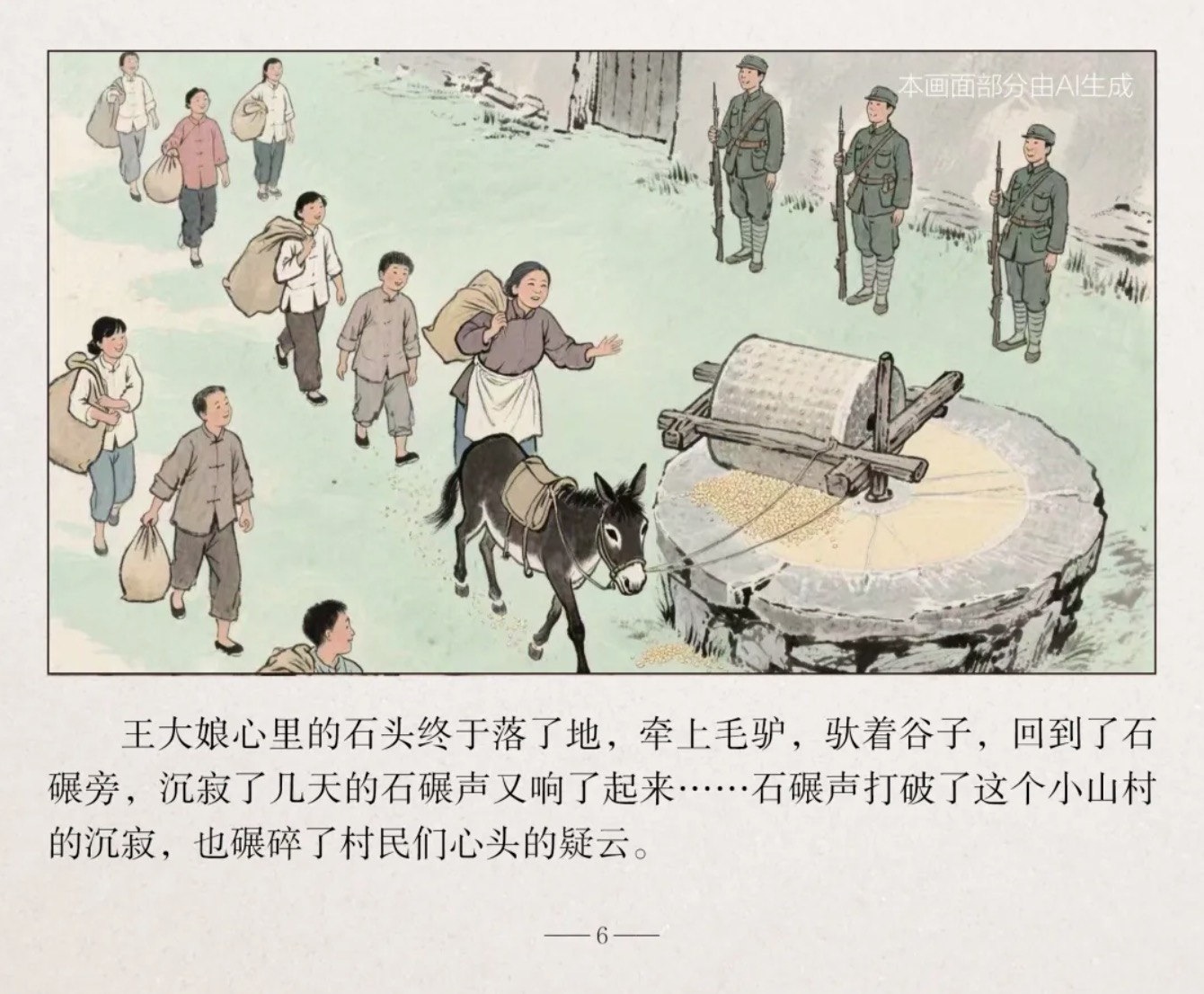

听着实实在在的解释,摸着那黑色的匣子,王大娘心里的石头落了地,牵上毛驴,驮着谷子,又回到了石碾旁。吆喝声起,毛驴转圈,谷粒在碾盘下重新发出“沙沙”声。村里的男女老少看到这情景,知道“警报”解除了,也纷纷带着粮食走出来,石碾声又响了起来……

“我父亲说那些战士很亲切。”74岁的吕秀容老人说,她家是长生口伏击战指挥部所在地。

坐北朝南的院子,看着简简单单,其实别有洞天。出东门北侧紧靠正房山墙建一耳房,是存放农耕工具小库,把木板往街巷两房顶之间一架,便可通过木板串街过巷,来去自如,攻守两便。

“这可能就是选我家当指挥部的原因吧,从我家屋顶还可以通往绣楼院,当时是刘伯承的住所。”吕秀容说。

那一年,刘伯承、邓小平就在这里指挥了长生口伏击战。吕秀容听父亲说,那两天院子两旁站满了战士,但动静很小。战士们走了之后,他们才知道来的是八路军,而自己家就是长生口伏击战的指挥部。更让人没想到的是,他们走后,收拾得整整齐齐,就像没来过人一样。

“村民最大的感受,就是八路军和以前见过的部队都不一样。”吕秀容听过当时的许多故事,让她记忆最深的是村民吕英来的“偶遇”。吕英来在村外的山道牵着驴,迎面碰见了一队战士,为首的身材魁梧,戴着眼镜。他一看是军人,下意识地感到紧张,连忙使劲把毛驴往路边牵,想给军人们让出通过的道路。

出乎意料的是,那几位战士几乎同时迅速地闪到了道路的另一侧,那位戴眼镜的军人带着四川口音谦让着:“老乡,你牵着牲口,路又窄,你先过吧!”

吕英来牵着毛驴惴惴不安地先走了过去,走出老远才忍不住回头张望战士们的背影。

报名参军去

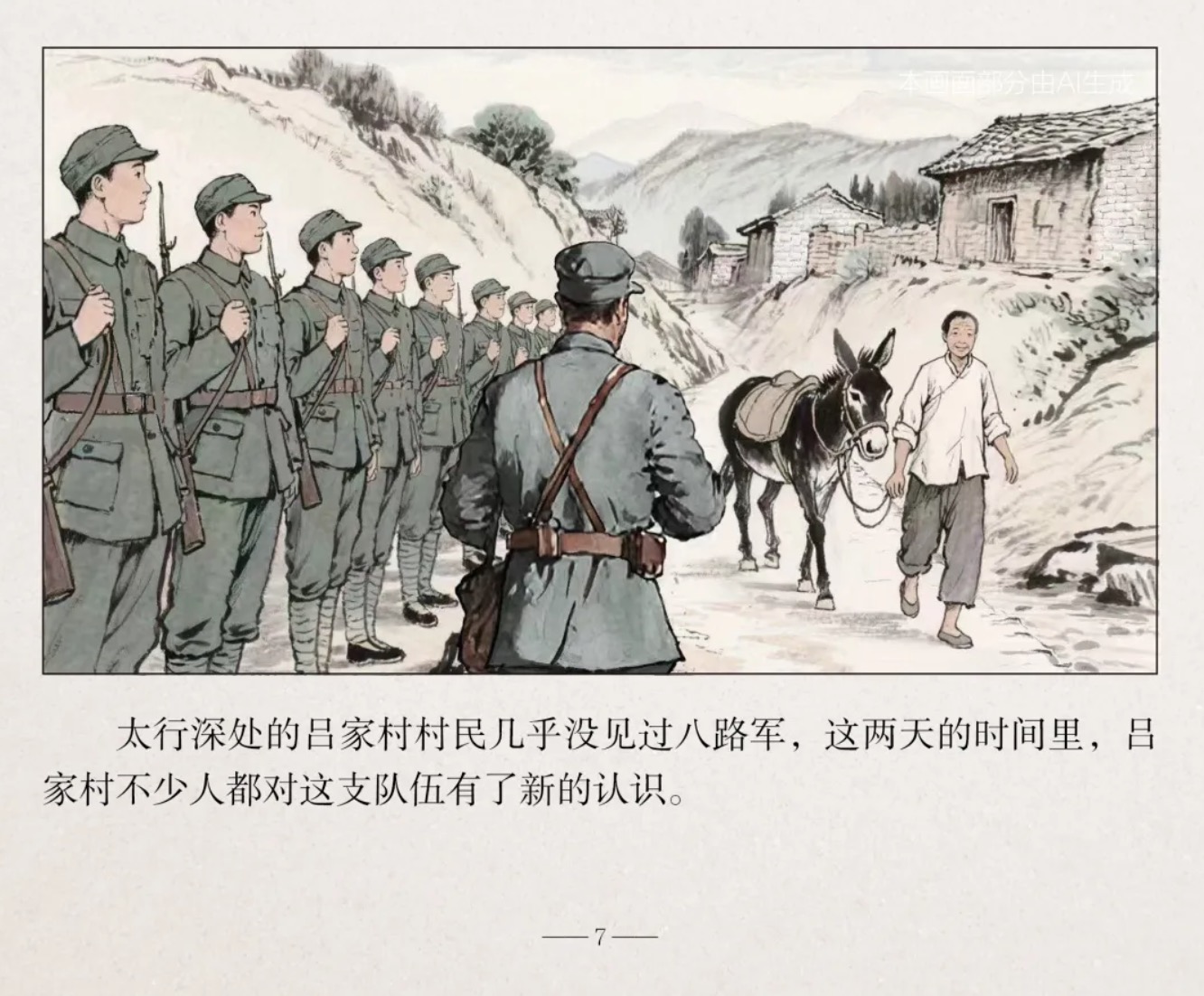

悄悄来,悄悄走。虽然八路军在吕家村待的时间只有两天,但却给村民们留下了深刻的印象。

“全面抗战初期,八路军在井陉数次伏击和袭击日军,长生口伏击战是比较有影响的一次战斗。”吕军说,这次伏击战,刘伯承师长用兵,讲究一个“攻其所必救,歼其救者”。当刘伯承、邓小平两位首长到了吕家村后,另一位赫赫有名的战将陈赓,已率领麾下健儿星夜兼程,悄然抵达支沙口。1938年2月22日凌晨,陈赓带领部队赶往长生口南山附近的红土岭准备战斗。同时,一支连队赶往井陉城南关附近的山地,静静潜伏,侦察敌情,相机而动。在核桃园通往旧关的必经之路上,另一支连队布下天罗地网,准备截击西边的援敌。

4时许,战斗打响,日军派出的援军很快陷进了伏击圈,我军居高临下,势如破竹!日军被这突如其来的雷霆一击打得晕头转向,猝不及防,乱作一团,人仰车翻,有的钻入车下,有的向沟坡上爬。

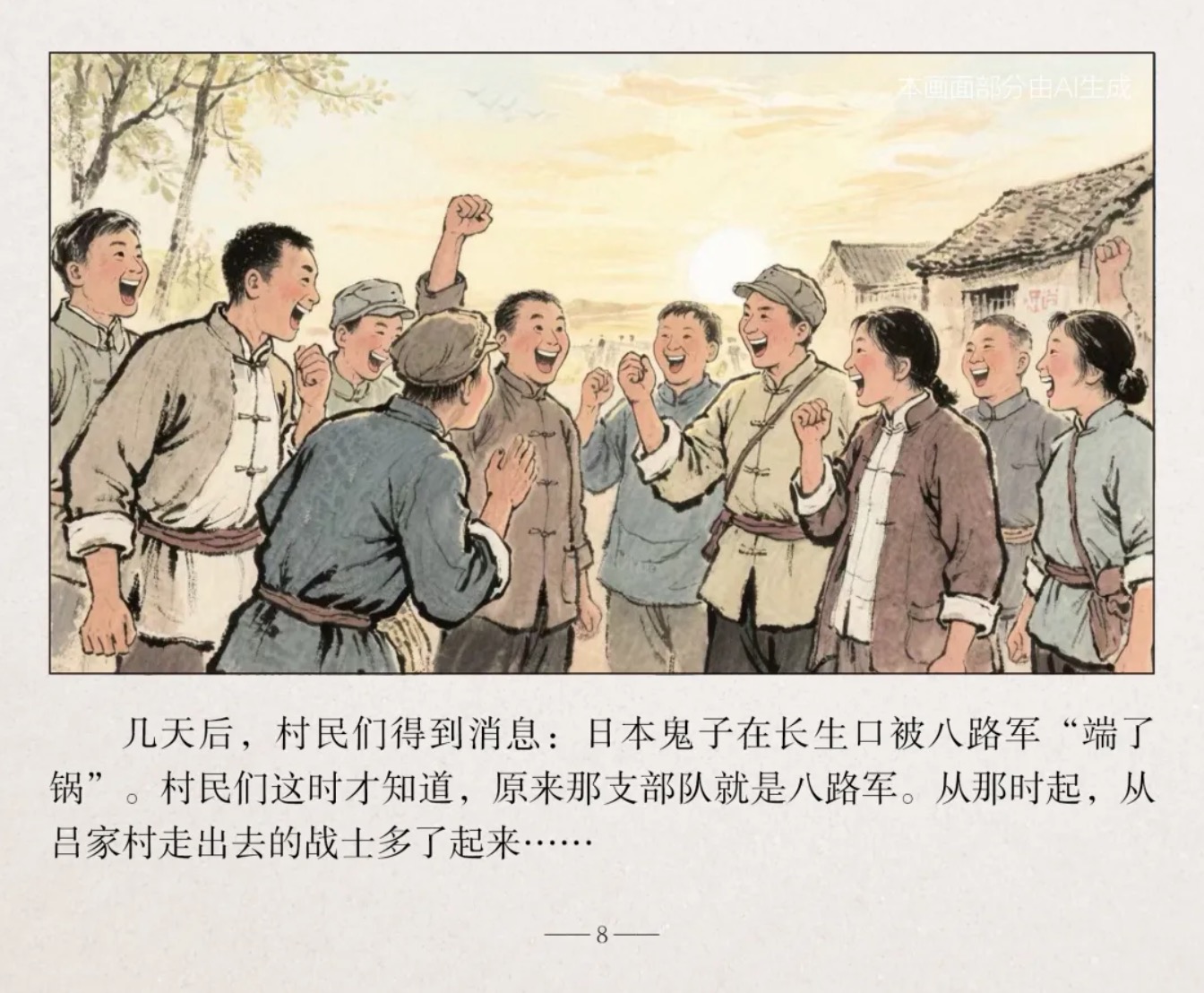

几天后,胜利的喜讯飞遍了附近的村庄。吕家村的村民们听到这个好消息,无不拍手称快、扬眉吐气。喜悦化作了朴实的歌谣,在街头巷尾、田间地头传唱开来:“福寿宅福寿宅,福寿名宅贵人来,吕家来了邓政委,吓得鬼子叫娘爹!”而那位叫吕英来的村民,猛然想起几天前在山路上遇到的军队。此刻,他才恍然大悟——原来那天给他这个普通村民让路的,正是威名赫赫的八路军第129师师长刘伯承!

吕兵义也曾多次听父亲给他讲这开心的一刻,虽然没参与,却又似乎见证了这一刻,这种感受让父亲和村里人都有了不一样的感觉,“后来,不少村里人都报名参军了”。

从那时起,受八路军的影响,从吕家村走出去的战士越来越多。吕成高、吕永堂、吕梦贵、吕反锁……2025年6月13日,记者在吕家村村口的纪念碑上,看到这些令人敬仰的名字。

“我希望更多人记住这个院子里曾发生过的故事,这是一种传承。”吕军站在邓小平住所门口说,这里已成为抗战教育基地。

暮色四合,这座依偎在青石路怀抱中的小山村,正以它独有的方式,将烽火岁月的赤诚与新时代的脉动,融汇成一曲悠长的交响乐。

【今日吕家村】

传统村落的现代咖啡屋

蜿蜒的青石路上,时光仿佛被镌刻进每一块石板。2025年6月13日,与记者同行的吕家村党支部书记吕军感慨万千:“这石头路串起的不仅是邓小平住所、刘伯承住所、指挥部遗址等红色印记,还有‘三滴水院’‘日月楼’‘绣楼院’等古民居。”

说起这个有着600多年历史的“中国传统村落”,吕军“变身”导游。近年来,村子大力开展人居环境整治工作,增设路灯、建设管网、改水改厕……村容村貌有了很大提升。

“在这里不但能体会传统明清古建筑的独特魅力,更能接受革命精神洗礼。我和爱人第一次来,就对这里‘一见钟情’。”白磨坊咖啡馆的主人井宁宁说,她参与了村里纪念馆的设计,希望多了解村里的历史,开发更多吸引年轻人的元素。

除了咖啡馆,井宁宁还在村里经营着6个民宿小院,舒适宁静、朴拙自然。“石屋、石墙、石窑、石头村是我们的特色,所以每间民宿我们都保留了最原始的建筑和装修风格。现在村里生活越来越方便,随时随地能上网,买东西都上拼多多了。”井宁宁说。

“今后,我们要深入挖掘红色文化资源,将其转化成振兴发展的财富。”吕军说,未来会加快民宿及配套产业规模化发展,形成“民宿+影视”“民宿+写生”“民宿+农事体验”等多业态布局。

无数先辈们走过的青石路依旧,这座依山而建的“石头村”正焕发出新的活力。它不仅为都市的人们提供“诗和远方”,也为乡村全面振兴注入了强劲活力。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号