21世纪20年代初以来,人工智能(AI)市场呈现爆发式增长,其影响力仍在持续扩展,未来数年可能仍将如此。与此同时,人类对AI的心理依赖也在不断加深。随着AI与科研、写作、社交互动和日常生活的深度融合,我们对这些工具的依赖日益增强。

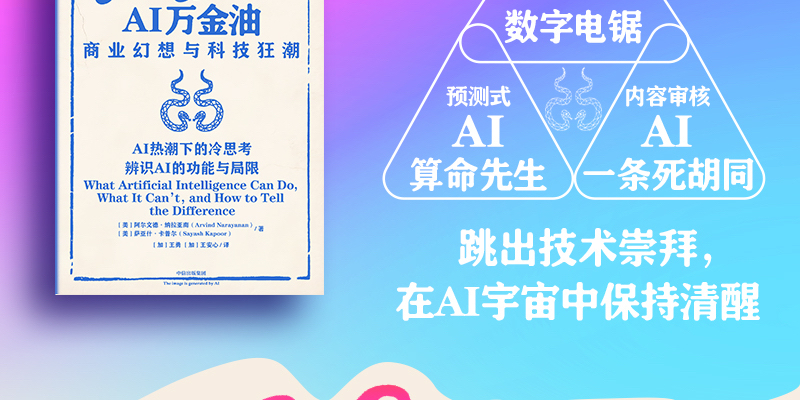

本书对AI在全球范围内的迅速崛起进行了清晰而深入的阐述,既承认其变革性潜力,又批判性地反思了当前不断加剧的夸大宣传、误用现象以及潜在风险。它引导读者穿越这一快速演变的技术图景,指出不仅要关注技术突破,更应警惕虚浮的承诺和未经检验的技术乐观主义。

在中国,AI正迅速渗透至教育、金融、医疗和法律等多个领域。然而,这种快速推进也常常伴有不切实际的期望。由市场营销主导的话语体系,也往往超出了技术现实,甚至超出了我们目前在负责任和稳健地部署AI方面的能力。凭借庞大的市场、强大的工程人才和广泛的公众热情,中国成为AI投资的重要阵地。但这种加速度也掩盖了一些关于伦理、问责以及长期社会影响的关键讨论。

更广泛地说,如今的AI话语往往被塑造成国家间的技术竞赛。各国政策制定者都担心在构建更先进的AI模型方面落后于竞争对手。然而,这种竞赛式思维忽略了一个事实:AI能力如何转化为社会影响,关键并不在于谁先研发出最强大的模型,而在于相关知识的迅速传播。任何试图通过出口管制或其他限制手段维持技术领先地位的国家,在知识迅速扩散的背景下,很难获得持久优势。

真正决定AI对经济和社会产生何种影响的,是一个国家能否有效地将AI融入现有体制与系统。这一扩散与融合的过程包括重塑工作流程、再培训劳动力、更新监管制度,以及构建有助于各行业(而非仅限数字技术领域)高效使用AI的配套基础设施。这个过程以数十年为单位展开,而非以数月来计量。模型能力领先几个月,在这场持久战中意义甚微。

我们需要摆脱围绕AI的零和博弈思维。确保系统安全与可靠、防止误用,应对就业替代、人类自主权影响等关键挑战,这是所有国家面临的共同问题。这些并非孤立的斗争,而是全球性的共同责任。要有效应对这些挑战,仅靠竞争远远不够,更需要合作。在这一背景下,跨国协作与互相学习,远比单纯的竞争更具前景。

本书致力于以既通俗易懂又具学术深度的方式,为读者呈现当下的AI格局,解释其机制、功能与未来方向,同时帮助读者识别那些将AI描述为“万金油”∗的误导性叙事。唯有真正理解AI,我们才能主动塑造其发展方向,而非被动地被其塑造。我们希望这本书能激发读者的好奇心与批判性思维,为那些希望穿越AI话语迷雾的人,提供一份小而有力的清晰指南。

无论是在硅谷的董事会议室,还是在北京的科技园区,我们都希望拨开围绕AI的炒作与焦虑的迷雾。唯有真正理解AI的能力与局限,我们才能做出有利于公共利益的明智决策。在这一背景下,本书提出的以下核心问题显得尤为及时与重要。

•AI究竟能实现什么?它的边界又在哪里?

•哪些系统真正带来了可衡量的价值?哪些则只是制造了“进步的幻觉”?

•AI将如何重塑我们?不仅包括我们的工具,还包括我们的权利、制度和共同未来?

如果不充分关注这些核心问题,AI的发展可能会偏离其初衷,并可能在无意中加剧诸如社会不平等、数据滥用和算法偏见等问题。本书并不提供简单的答案,而是鼓励读者进行批判性思考,并以负责任的态度参与AI的发展。我们希望这能帮助读者在是否以及如何将AI融入个人生活和社会中做出更明智的决策。

本书作者:

阿尔文德·纳拉亚南(Arvind Narayanan):普林斯顿大学计算机科学教授,信息技术政策中心主任。合著有《区块链:技术驱动金融》和《公平与机器学习》。

萨亚什·卡普尔(Sayash Kapoor):普林斯顿大学计算机科学博士。曾担任脸书的软件工程师,参与开发内容审核AI。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号