书信,可用以传情,可用以辩论,可用以商务,……

书信,可以是一种叙事方式,比如书信体小说。

书信,可以是一种生命写作形态,比如名家书信集。

书信,可以是一种史料,尤其是传记材料的重要来源。

然而,书信,即便是电子邮件,似乎正在退出现实生活,似乎正在成为一种历史。

然而,书信,又因一本书而大放异彩。

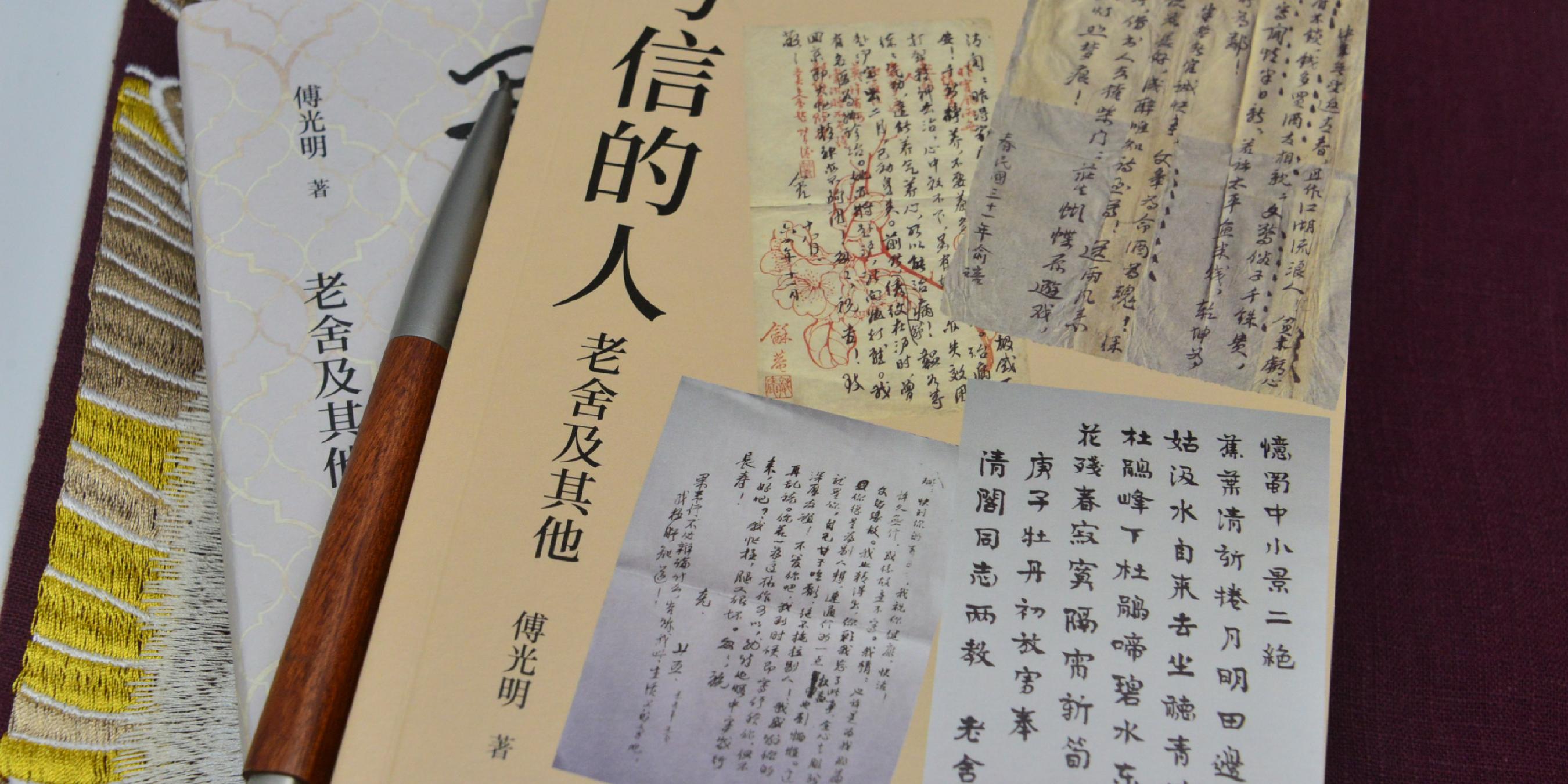

《写信的人:老舍及其他》,书信的种种属性和作用都在其中了。

在当代的书信世界里,长袖善舞者谁?傅光明先生编注的《陈西滢日记书信选集》,成为中国现代文学研究和中国现代文学传记写作的重要史料文献之一。傅光明先生的旧著新生《写信的人:老舍及其他》更是拓展了私信见于世人的无限可能,让人不由拍案惊呼:私信问世,原来可以如此!去信,化为散文叙事;来信,经化身为叙事人的收信人的编辑、注解和点评(读后感),具有了“云中锦书”一般的诗意与深情。这一点,陈思和先生在序中诠释得再清楚不过,“书写形式”上的“一部奇书”。不由想起英国文学名著《傲慢与偏见》中那些于人物刻画、情节推进、主题升华都恰到好处的信件。

当然,《写信的人:老舍及其他》不是小说。却胜似小说,拿起便难以放下,即便手上放下,心中却时时惦记,稍纵又拿起,读下去,时时潸然泪下。为何?真情最动人!书中叙事者有言,“我们的书信本身,就充盈着一种鲜活的真的力量。”这一封信的起因和后续!那一封信的来处和去处!明明白白,清清楚楚。读完了,书被放回书架,阅读的激情似乎逐渐散去,生活又恢复了日常的平静。然而,清晨半醒未醒之间,或者午后发呆的时候,书中的某些美妙的细节悄然浮上心头——韩秀女士制作的手工书,为傅光明先生新译莎士比亚剧作专门制作,里面是佳句佳译摘抄,纯手工,精美得令人艳羡不已:“手工书,用的是手工造纸,手工书写,手工剪贴,手工装订。”“封面与封底都是英国的纸,内页底是法国的纸,用来写字的纸有三种,灰色的产自佛罗伦萨、浅蓝色的是美国纸、粉红色的是英国纸。”不必说书中插入的种种真实清晰的配图,形成图文相映的双模态信息传递模式,也不必说附录里几篇文章对正文内容的呼应,单是这样轻盈的文字所透出的巧思,就永远留在了读者的心灵中。这种读后的不经意间的回味所带来的喜悦,很像英国浪漫主义诗人华兹华斯在那首咏黄色水仙的诗的末尾一节所写:“或心神空茫,或默默沉思/它们常在心灵中闪现/那是孤独之中的福祉/于是我的心便涨满幸福”(引自飞白译本)。

《写信的人:老舍及其他》是新形态的传记。它不是评传,不是史传;不是他传,不是自传。然而,它又是评传,又是史传;又是他传,又是自传——老舍传,赵清阁传,韩秀传,还有傅光明自传,还有“其他”。“其他”,用以书名中,再妙不过!“其他”,无穷尽。诚如傅光明先生在写给另一名学者史承钧先生的信中所言,“我不想用惯常的那种传记作者全知的视角方式,而是想巧妙地把叙述者本人妥帖地融入其中,并与历史对话。”这一新形态的传记给予读者生活的美好、生命的力量、做学问的启迪。

美国学者阿尔特曼(Janet Gurkin Altman)在其学术专著《书信体文学的属性》(Epistolarity: Approaches to a Form)中力图用“书信属性”(epistolarity)这一概念为书信体小说阅读设定一个参数,并把这一概念定义为“利用书信的形式属性创造意义”。阿尔特曼认为,书信体小说的形式属性包括书信的中介性、写信人与收信人彼此信任相互倾吐心声、读者在书信体文学中的作用、书信体的话语和叙事和书信体文学结尾的动态性等五个方面。《写信的人:老舍及其他》则是打破了传统的书信体文学的写作模式,拓展了书信的形式属性,不但开创了以书信为核心的夹叙、夹议、兼说明、兼抒情的新形态传记书写模式,更为书信体纪实文学研究提供了新的学术空间。

有喟叹云,历史的真相,永远不能抵达。《写信的人:老舍及其他》提醒我们:历史的真相,或许不能抵达,但可以无限接近;考据固然千万分重要,创新接近历史的方式才是真正的挑战;方式不断创新,就像现代摄影技术的追求,没有最清晰,只有更清晰。

因书信而起,又以书信而成。

人世间,原本可以如此美好。

“简单,真诚,温暖”。

张慧芳 天津财经大学人文学院

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号