我国是农业大国,每年各类粮食作物产生的废弃秸秆超过9亿多吨,可收集资源量超过7亿吨。

烧秸秆曾是一种传统的处理方法。每到秋收之后,农田里都会燃起星星点点的火堆,农民把残留的秸秆堆在一起烧光以增加土壤肥力、杀灭病虫害。

近年来,国家层面先后发布《关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》、《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》、《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》、《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021-2025)》、《全国农业科技创新重点领域(2024-2028)》等政策,引导全国各地减少秸秆次生污染、加强对秸秆废弃物的综合利用。

目前,秸秆处理已经从传统的火烧处理,演变为打捆或压成燃料棒后燃烧以发电、粉碎后加牲畜粪便发酵成有机肥、粉碎后加粘合剂作木板等多种利用方式。还有部分秸秆通过粉碎、汽爆或者氨爆的方式进行预处理后,变成秸秆还原糖再进一步加工成新材料、新能源产品。

这些处理方式要么经济效益低、工业原料化污染严重、能耗高、水耗大,要么成本高、产业化推广困难。秸秆处理急需寻找一条从政府强制的义务,转变为一门有利可图生意的可持续发展道路。

拥有生物科学背景,长期从事固体废弃物资源化研究的中农秸美团队深信“垃圾是放错位置的资源,把垃圾资源化,化腐朽为神奇,既是科学,也是艺术”,探索从合成生物角度实现秸秆高值化处理。

历经十余年的技术攻关,中农秸美团队攻克了“秸秆木质纤维素生物酶解聚三组分分离技术及成套装备研发与应用”(以下称“三组分技术”),实现投入一根秸秆,100%转化为生物基纤维素、半纤维素和木质素三大工业原料等高价值工业产品。

中农秸美已经在安徽宿州建成2万吨级产业化示范线并稳定运行,产线运行、产品市场、经济效益等方面均已得到验证,打通了从实验室到产业化、再到商业化的全链条,形成了全产业链共赢的完整解决方案。

10月27日,在陕西杨凌开幕的第二十三届中国杨凌农业高科技成果博览会上,加拿大莫里森集团、安徽中创蓝图科技发展集团有限公司、河南华磊实业集团有限公司、河南蓬勃实业有限公司等4家企业与中农秸美签署了项目战略合作协议,这标志着中农秸美正式从“0-1”迈向了“1-N”的规模化复制新阶段。

陕西省杨凌农业高新技术产业示范区管委会、河南省夏邑县人民政府等两地政府也分别与中农秸美签署了战略合作协议。中农秸美全球首个农业秸秆循环利用示范产业园,也将于近期正式落户杨凌国家农业高新技术产业示范区。

把秸秆“吃干榨尽”

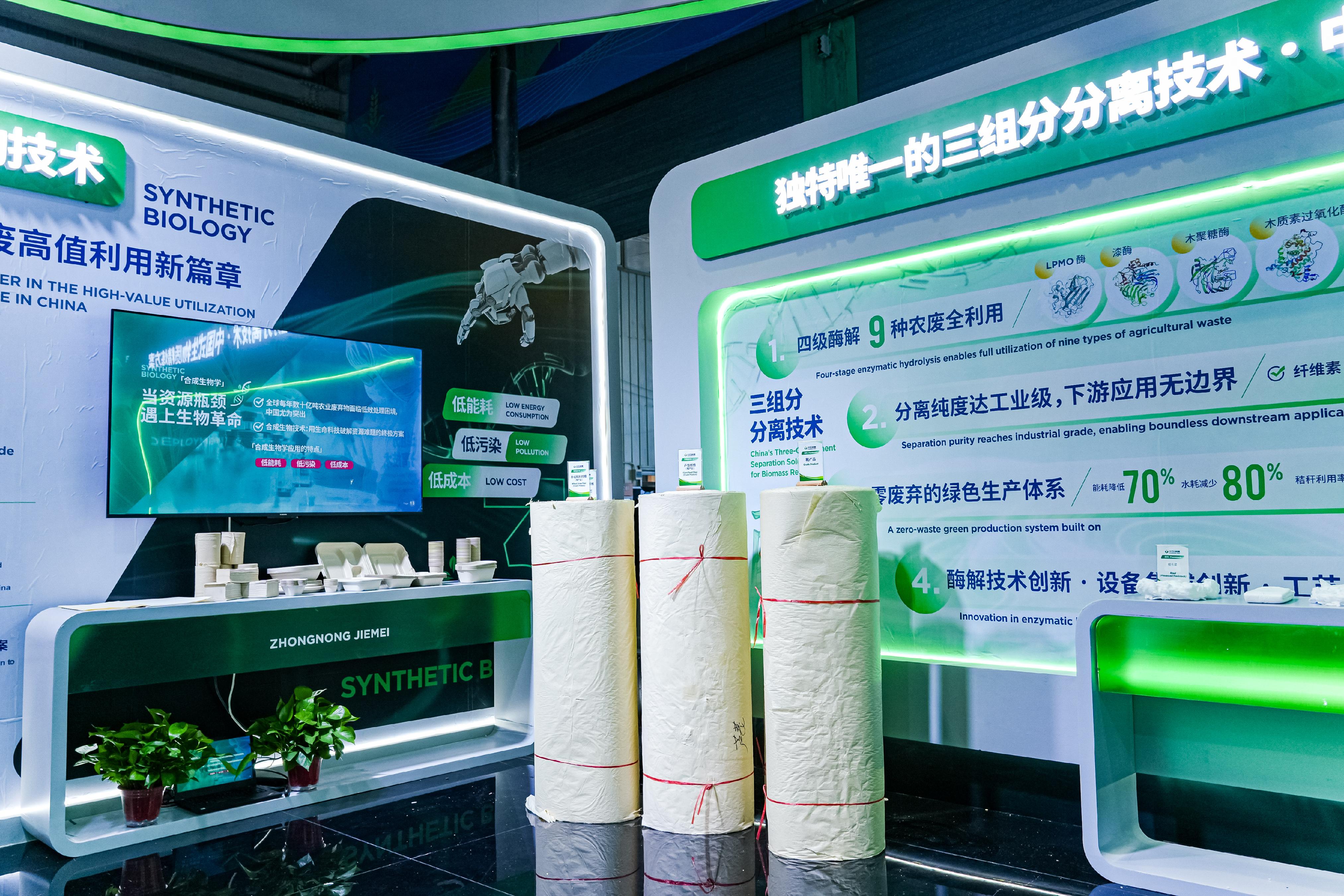

在智能自动化工厂里,中农秸秆美将运来的3cm左右的秸秆草片,依序送入四个酶催化罐子之中。

在这四个罐子内,不同的高活性酶如同精准的分子手术刀,将秸秆完美分离为纯度可达工业应用级别的纤维素、半纤维素和木质素。

最后获得的纤维素在抗张指数、撕裂指数、耐折度和灰分多种指标上都优于国家标准,可用于纸制品及莱赛尔纤维的原料;半纤维素可用来生产秸秆五碳糖、木糖等;木质素可用来生产航空燃油、轮胎橡胶等。

酶作为生产过程中的关键原料,相比传统化学制剂更绿色、更高效。

而传统纤维分离工艺中使用15%左右的氢氧化钠,在高温160℃条件下蒸煮,会产生污染严重的制浆黑液。

中农秸美通过对高活性生物酶的技术突破,解决了无化学剂分离工艺的难题,生产中能耗降低70%,水耗介绍80%,秸秆近100%利用。

生产过程中的另一大工业制成品——可溶性黄腐酸,它是半纤维素和木质素的混合样品,则可作为有机肥用于农业还田,具有绿色环保、性能卓越、综合成本低等特点,可以替代矿源黄腐酸和生化黄腐酸,实现原料充分利用。

通过“三组分技术”,一方面可以以亲自然、绿色、无污染生物法替代污染严重的化学工艺,减少焚烧秸秆所造成的碳排放;另一方面,用秸秆造纸可以有效替代木材、减少森林砍伐,还可以通过高效保护耕地,使农民受益。

让秸秆“有利可图”

从政策驱动到市场转型,改变国内秸秆资源污染环境、低质利用的现状一直是秸秆处理行业的老大难问题。

以“三组分技术”的技术创新和智能化“高活性生物酶解聚粮食秸秆”产业化生产示范线的模式重构,中农秸美正在以高效能酶解聚技术终结秸秆“污染+低质”利用时代,让秸秆成为“绿色金矿”。

产品终端应用市场空间广阔。传统的秸秆利用面临技术经济性瓶颈:秸秆用于生物质发电,度电成本高于煤电厂;用于沼气项目,大多亏损;做成秸秆餐具,成本较塑料制品高40%;饲料化利用成本高于青储玉米。

“三组分技术”将秸秆中纤维素应用于纸浆市场。在全球市场,2022年纸浆模塑包装市场规模为 51.11亿美元,纸浆模塑在塑料包渗透率仅3.5%;在国内市场,2022年纸浆模塑市场规模虽仅有154亿元,但塑料食品包装市场规模达3856亿元,纸浆模塑渗透率仅有4%,未来产品替代空间广阔。同时我国是纸浆进口国,2022年我国进口纸浆约6500万吨。生物基纸浆可以对进口纸浆形成替代,解决我国纸浆短缺难题。

目前半纤维素木糖、糠醛等产品市场也超过300亿元/年。未来中农秸美将进一步延伸产业链,将木质素向高附加值的航空燃油挺进。

全产业链自研,生产成本更低。通过酶蛋白分子“催化过渡态”精准描述,建立核心酶催化量化计算模型、设计原则及高效优化技术,结合酶筛选、半理性进化及人工设计合成技术协作,中农秸美解决了酶对木质纤维素秸秆固体复杂底物趋势化聚集及多酶高效协同应用存在的问题,获得了具有自主知识产权的木质纤维素解聚酶。

通过AI赋能装备系统集成,在运行过程中实现每个节点向控制中心实时传输数据,不断形成大数据处理中心,构建出不同工艺及产品条件下的模型结构,中农秸美保证了设备在无人化状态下稳定运行。

中农秸美历经三次迭代,自主研发了包括上料系统、在线称重系统、酶解反应装置等全套木质纤维素秸秆三组分分离相关智能装备;自主研发的SCADA(数据采集)系统能够对生产过程数据进行切批,精准找到批间数据差异性,优化工艺流程及参数配方。

目前,通过“三组分技术”生产的生物基纤维相对于化学纸浆生产成本下降了30%-40%,在能耗支出方面具有较强的成本优势。

工厂模块化设计,全过程优化成本。中农秸美自主设计的12万吨级原料单体工厂,能源消耗最少,收储半径最宜,物料平衡最优,建设规模最佳,投资收益最高,解决收储运“卡脖子”困境。

“12万吨级产线占地约100亩,可以形成标准化模块的园区,匹配50-100公里的收储半径,预计年产生物基纤维产品约7.2万吨、可溶性黄腐酸产品4.8万吨。”中农秸美联合创始人、总经理、首席科学家臧立华表示。

“从一粒种子到一根秸秆”

2025年4月,天士力增资中农秸美,并以智能制造、产业经验强力赋能中农秸美的产业化拓展。

天士力相继派出了智能化工厂人员、生产管理人员、质量管理人员等人才,帮助中农秸美在原来生产线的基础上,新增了一条智能化的万吨级生产线及配套设备,为项目推广奠定了基础。

由此,中农秸美的技术迭代进一步加速,并完善了“就近收储-酶解加工-下游转化”的产业化闭环。

增资中农秸美的背后,是天士力对于从“食物”到“非食物”的现代化农业体系,“从一粒种子到一粒秸秆”的全生态闭环高值化利用的深刻认识。

全球农业正在迈入3.0时代。1.0时代的农业通过机械革命,大幅提高耕种效率;2.0时代的农业通过化学/绿色革命,合理利用“良种+化肥”,提高农作物单产,解决“吃不饱”问题;3.0时代的农业以生物/信息革命为主,开启“吃更好”新纪元。

3.0时代的农业,核心是“新质生产力”,通过技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生出新型生产力。

农产品不仅是“食物”也是“非食物”,“非食物”部分长期被忽视。全球每年生产超30亿吨的农业废弃物,绝大部分得不到合理利用,传统秸秆资源化中存在许多问题,如成本高、效益低、污染性等,需要技术创新攻克这一问题。

天士力联合中农秸美,通过合成生物技术破解秸秆处理,将农业高值化理念延伸至“非食物”生物质领域。

未来,中农秸美将围绕“一个平台,双轮驱动”的战略布局,打造集技术创新、产业运营与资本整合于一体的产业化集团公司,为快速规模化复制提供强大的技术、资本和管理支撑;对内在全国建设几十个酶解秸秆产业基地,年处理秸杆近千万吨,对外构建“双向赋能、内外循环”的农业新格局。

当代农业正面临资源环境极限、消费需求极限、废弃物处理极限的“三重极限”,传统工具正在走向边际效益递减。用生命科技破解资源难题,是新质生产力在农业的生动实践,也是将“绿色烦恼”变为“金色价值”的中国方案。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号