文博时空 作者 翟德芳 从绍兴赶奔余姚,按预定的行程安排,我要在一天内走完位于余姚的三处考古遗址博物馆,这就是河姆渡遗址、井头山遗址和田螺山遗址。然而人算不如天算,我在看完河姆渡遗址之后,驱车来到附近不远的田螺山遗址时,发现这里又是关门闭户,连个工作人员都没有。没有办法,只好继续前行,去寻找井头山遗址。其实二者的距离并不远,我循着路标来到井头山,却无论如何也找不到这个井头山遗址。在标着“井头山遗址”的地方,是高高的围栏,不知里面是工厂还是建筑工地。我下车找了半天,不得其门而入,问了行人,也说不知道,只好怏怏离开。我后来才知道,那个围栏内就是考古工地,但当时大概仍是放假的原因,外人根本进不去的。

三处地点两处落空,时间又充裕,我只好赶往下一个目的地,这就是慈溪上林湖越窑博物馆。由井头山到上林湖,一路上都在山区行车。这里属于四明山余脉,路上颇有些陡坡险路,上岭下山,来往都是单行线,急弯会车,真有些惊险的感觉。到了上林湖地区已是傍晚,只好找一个酒店住下,第二天才进入上林湖考古公园。公园很大,在寻找博物馆的路上,可饱览上林湖的山光水色,在山脚林密处,我找到博物馆,才见到慕名已久的越窑名瓷。

“露天青瓷博物馆”

越窑是中国古代最著名的青瓷窑系,主要产地是唐代明州余姚上林湖(今浙江慈溪上林湖)一带。因当地五代时划归越州,故得名“越窑”。东汉时,中国最早的瓷器在这里的龙窑(古代依山势建造的斜坡式窑炉,因形似卧龙而得名。结构分为窑头、窑床、窑尾三部分,窑头设火膛,窑身两侧设投柴孔,利用山坡坡度形成自然抽力,采用“火膛移位式”分段烧制)里烧制成功,此后一直到宋代,越窑青瓷都代表了中国瓷器制造的最高水平,并对埃及、波斯、朝鲜半岛和日本列岛等地的陶瓷制作产生过显著影响。

20世纪30年代,著名陶瓷专家陈万里先生开始关注越窑青瓷,多次对上林湖等地的越窑遗址进行田野调查,著《越器图录》、《瓷器与浙江》等书介绍越窑青瓷,并确认上林湖地区是越窑的中心产地。

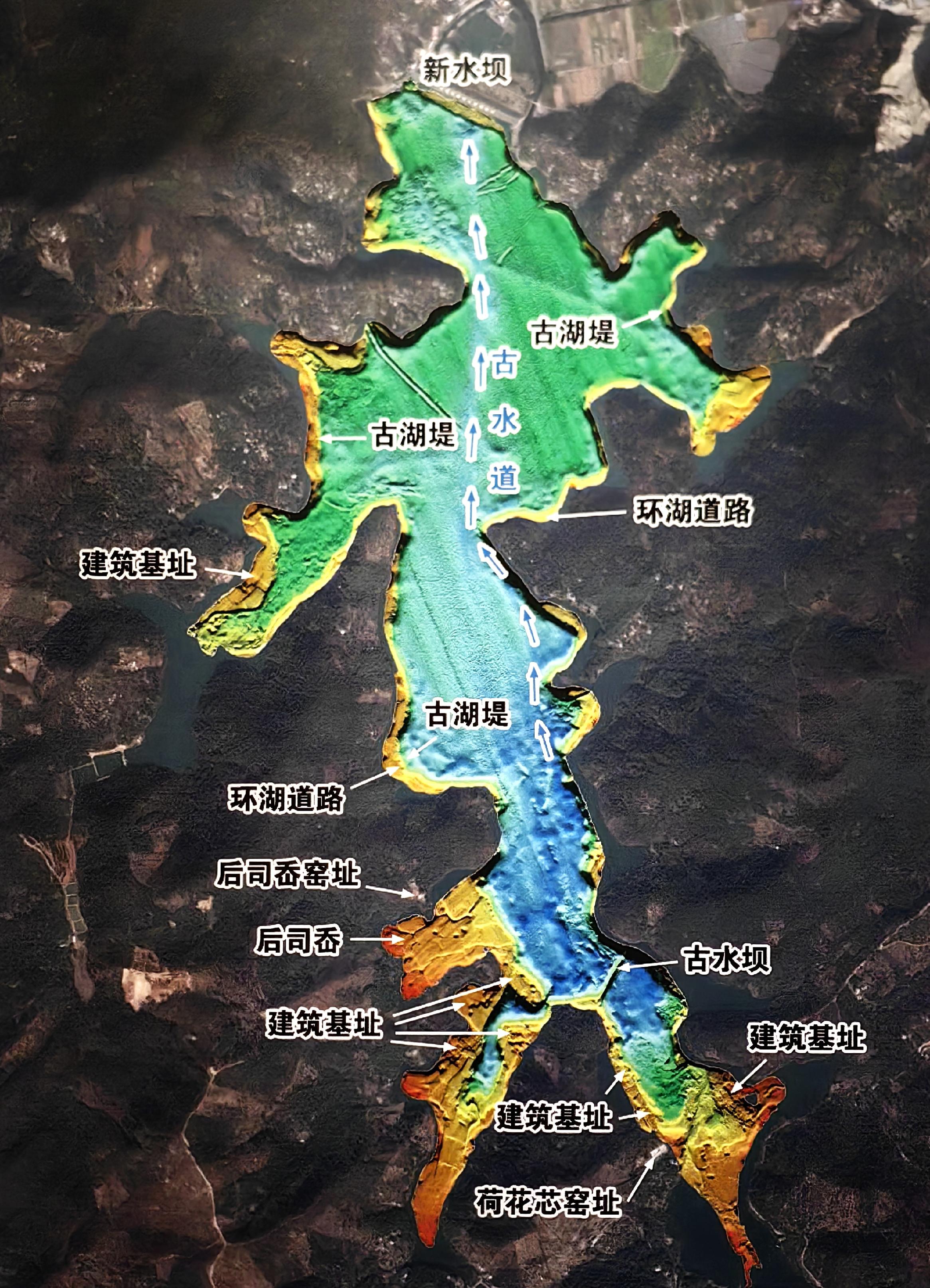

1949后,文物部门多次对上林湖越窑进行考古调查,其中较大规模的有:1957年浙江省文物管理委员会对上林湖、古银锭湖等地作实地调查,在上林湖区内发现木勺湾、鳖群山、黄鳝山等十余处窑址;1982年起的浙江全省文物普查,三年中在上林湖库区发现97处窑址; 1990年浙江省文物考古研究所组织上林湖越窑遗址考察组,对上林湖地区进行全面调查和勘测,测绘了上林湖古窑址地形图。

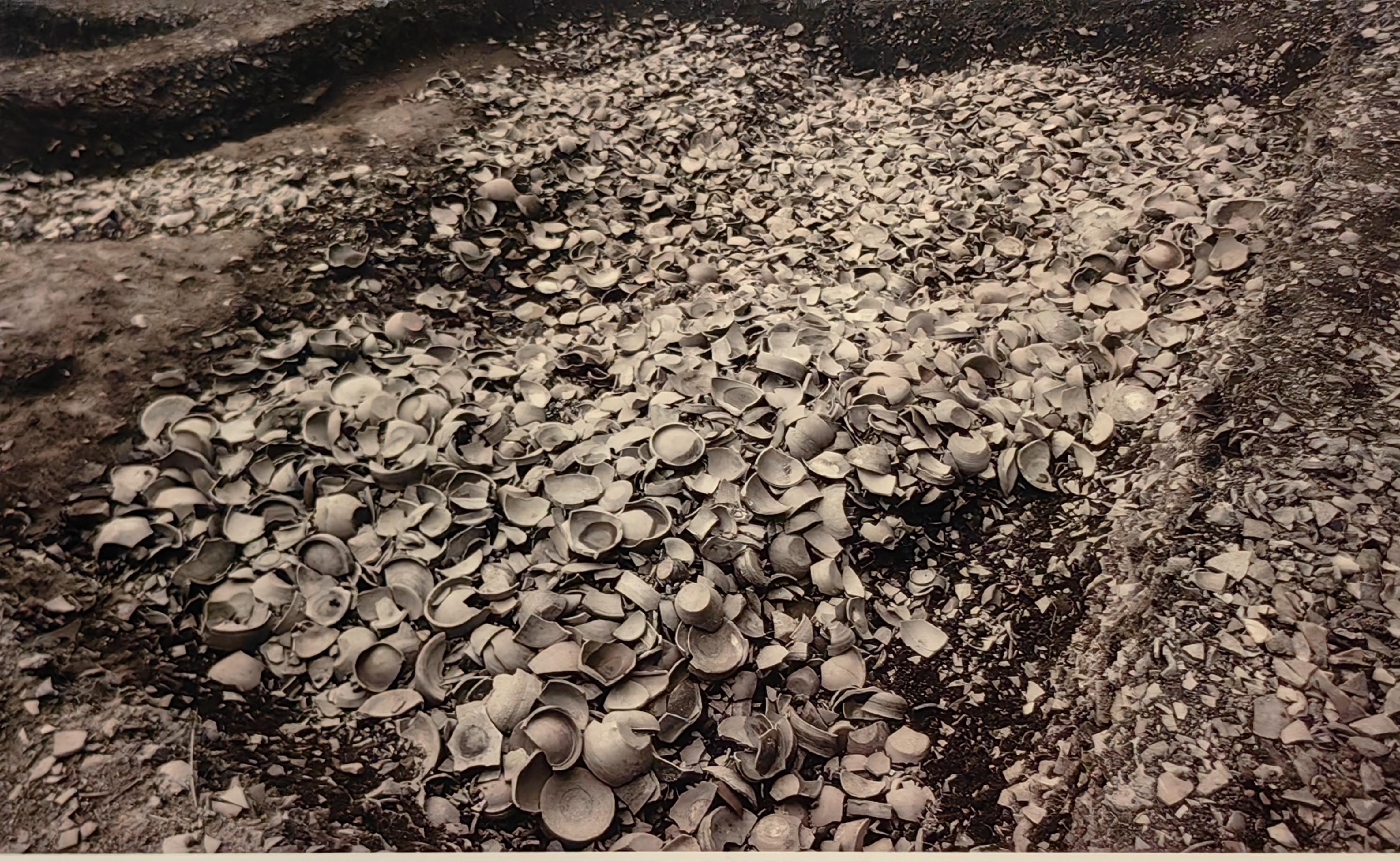

1993年10月至1995年7月,浙江省文物考古研究所与慈溪市文管会联合对上林湖荷花芯窑址进行大规模发掘,发掘面积1400平方米,发现唐、宋时期的两座窑炉,其中唐代窑床长41米,最宽3.2米,残高0.5米,现存窑墙、窑门、火膛等部分。

1998年至1999年下半年,浙江省文物考古研究所、北京大学考古文博学院等单位联合对上林湖寺龙口窑址进行二期发掘,发掘面积1045平方米,发现南宋窑炉一座,长50米、宽约2米、残高0.4米,其他有作坊遗迹、房基、匣钵护墙等,出土瓷片标本5万余件。研究表明,寺龙口窑址始于唐代,至南宋初年停烧,五代、北宋时烧制贡瓷,南宋初为朝廷烧制祭祀用瓷和生活用瓷。考古发掘展现了从晚唐五代到南宋初年的越窑青瓷发展轨迹,为越窑文化、贡窑和秘色瓷、越窑和宋代官窑等问题的研究提供了可靠的实物资料。2014至2015年,再次对荷花芯窑址进行主动性发掘。

考古调查和发掘表明,上林湖越窑遗址是目前发现的烧造年代久远、规模最大、窑场分布最集中的青瓷窑址群,属中国古代制瓷工业重要遗址之一,展现了越窑从创烧、发展、繁盛至衰落的整个历史轨迹,被誉为“露天青瓷博物馆”。

越窑瓷器的时代特色

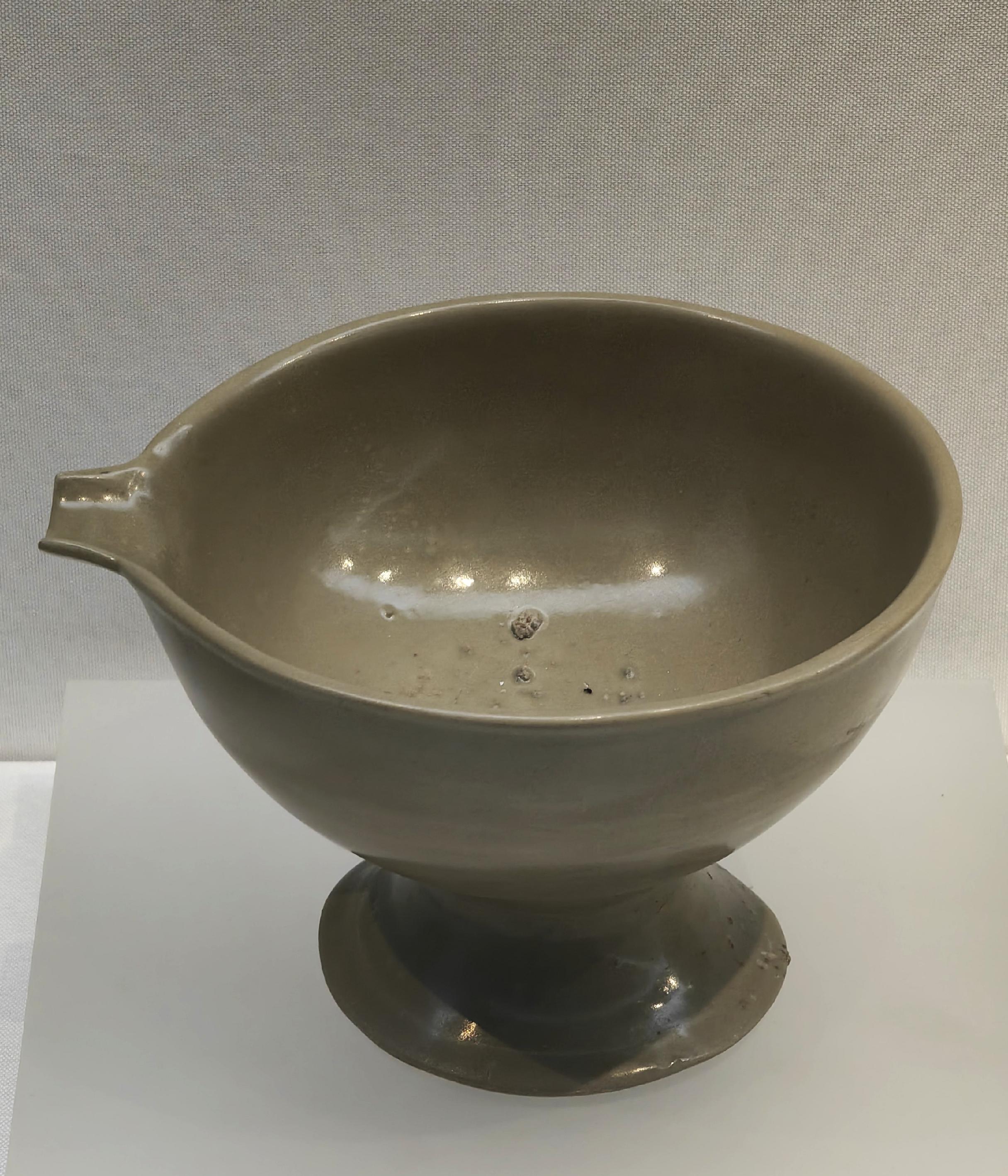

越瓷的特点是胎骨较薄,施釉均匀,釉色青翠莹润,光彩照人。越瓷的前身是新石器时代晚期出现的釉陶和印纹陶。大约在东汉晚期,创烧出了越窑瓷器,但多为罐、碗、壶等器物,造型单调。三国时期的产品主要有罐、罍、壶、碗、钵、洗、盏等;器物胎质坚硬,含沙粒,较粗糙;釉色以青黄居多,还有青、青绿和褐色釉;纹饰有羽毛纹、网格纹、席纹、窗棂纹、重线水波纹等。

晋代的瓷器制作工艺逐步走向成熟,器物的造型和装饰有所创新,烧制出了堆塑罐、鸡首壶、唾盂、蛙尊等,装饰以弦纹、褐色点彩为主。两晋的青瓷造型仍偏重经济实用,但到了南朝,器型变得挺拔修长。众多南朝青瓷以日常用品为主流,罐、壶、碗、盂、盒、洗、水注、钵、砚、熏、炉、尊、灯、虎子、瓶、盏等常见,以鸡首壶和青瓷虎子最具特色。有的器皿取动物形象作为造型的局部或整体,优雅别致,妙趣横生,如卧羊、熊尊、鸟盂,以及虎形、狮形座等。把瓷胎放在匣钵内焙烧的方法是这一时期最重要的技术进步,此项创新不但提高了产品的质量,也为上林湖日后成为越窑青瓷生产中心奠定了良好的基础。

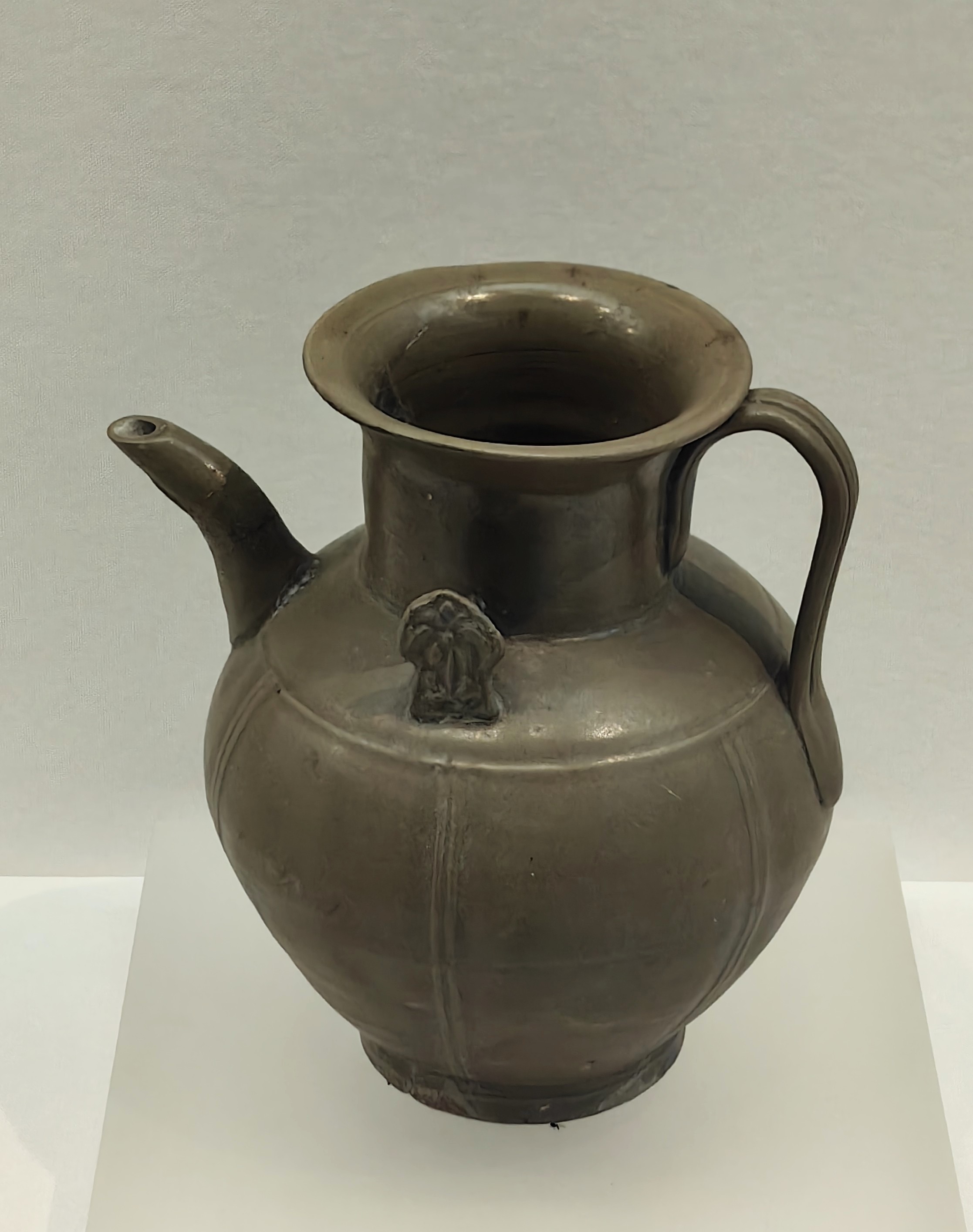

唐代,越窑产品成为与金银、宝器、丝绸并列的贵器,越窑成为全国六大青瓷名窑之首,产品有执壶、罂、盘、缸、洗、钵、碗、杯、灯盏、熏炉等。唐代晚期,上林湖瓷业生产进入最为繁盛的时期,制作工艺达到了炉火纯青、精美完善的境界,产品独步天下。

其瓷器产品胎质灰白、细腻,质坚而密;釉色多为青黄、青灰、青绿;釉层均匀,晶莹滋润,呈半透明状,有如冰似玉的效果;器表装饰方法虽然承袭传统的刻花、划花、印花和堆塑等,但技艺手法有进步,如刻花和划花是用流利的线条在胎上刻画出生动活泼的龙、狮子、凤鸟、仙鹤、鹤鹅、双鱼、牡丹、莲花、宝相花、卷草和人物、山水等纹样,布局严谨,生动活泼。唐人对越窑青瓷不吝赞美之词,如孟郊“蒙茗玉花尽,越瓯荷叶空”、施肩吾“越碗初盛蜀茗新,薄烟轻处搅来匀”、皮日休“圆似月魂堕,轻如云魄起”等诗句都是赞美越窑瓷器的。瓯因茶而青翠,茶因瓯而飘香。在唐代,类冰似玉的越瓷与浓郁的茶香相得益彰,为茶人增添了无穷的高雅情趣。

北宋前期,越窑在制胎、上釉、装烧、装饰等各方面的工艺进一步提高,器物胎质细薄,釉层薄而透明,普遍采用支圈支烧,盛行刻划花、浅浮雕、刻花与篦纹结合的装饰,线条纤细,技法娴熟,花纹图案繁多,有鸳鸯戏荷、四缠枝纹、鹦鹉对鸣、双蝶相向、双凤穿枝、龟伏荷叶、鸟栖花丛,还有牡丹、水波纹、龙、人物等,表现出非凡的艺术创造力。但到北宋中期,工艺上出现停滞迹象,产品质量也较早期略显逊色。

南宋初期,由于朝廷征烧祭器和生活用瓷,濒临消亡的越窑起死回生,繁荣了一段时间,但由于后来南宋朝廷在临安设立官窑,加之燃料匮乏以及战乱等因素,上林湖越窑逐渐停烧,湮没于世。

琳琅满目的秘色瓷

“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。”唐陆龟蒙《秘色越器》诗中始见“越窑”之名,也是首次出现“秘色”这一名词。秘色瓷以其美丽的釉色、精致的造型、奔放的线划花纹,被称为青瓷中的精品,为世人所珍视。所谓“秘色瓷”,最初应是指唐代越窑青瓷中的精品,“秘色”指稀见的颜色。因赞誉越窑瓷器釉色之美,又演变成越窑釉色的专有名称,故“秘色瓷”就是用保密的釉料配方烧成的瓷器,其特殊的釉料配方能产生瓷器外表“如冰”、“似玉”的美学效果。

上林湖是秘色瓷的发源地。晚唐时,上林湖窑场烧制出精美绝伦的秘色瓷,代表了当时瓷器工艺的最高水平,广受赞赏,唐朝廷在上林湖设立“贡窑”,置官监窑,以便大量烧制秘色瓷,供奉朝廷。秘色瓷被作为贡品,送往首都长安,秘藏于内库。唐懿宗还钦赐一批秘色瓷给皇家寺院法门寺,以供奉佛指舍利。

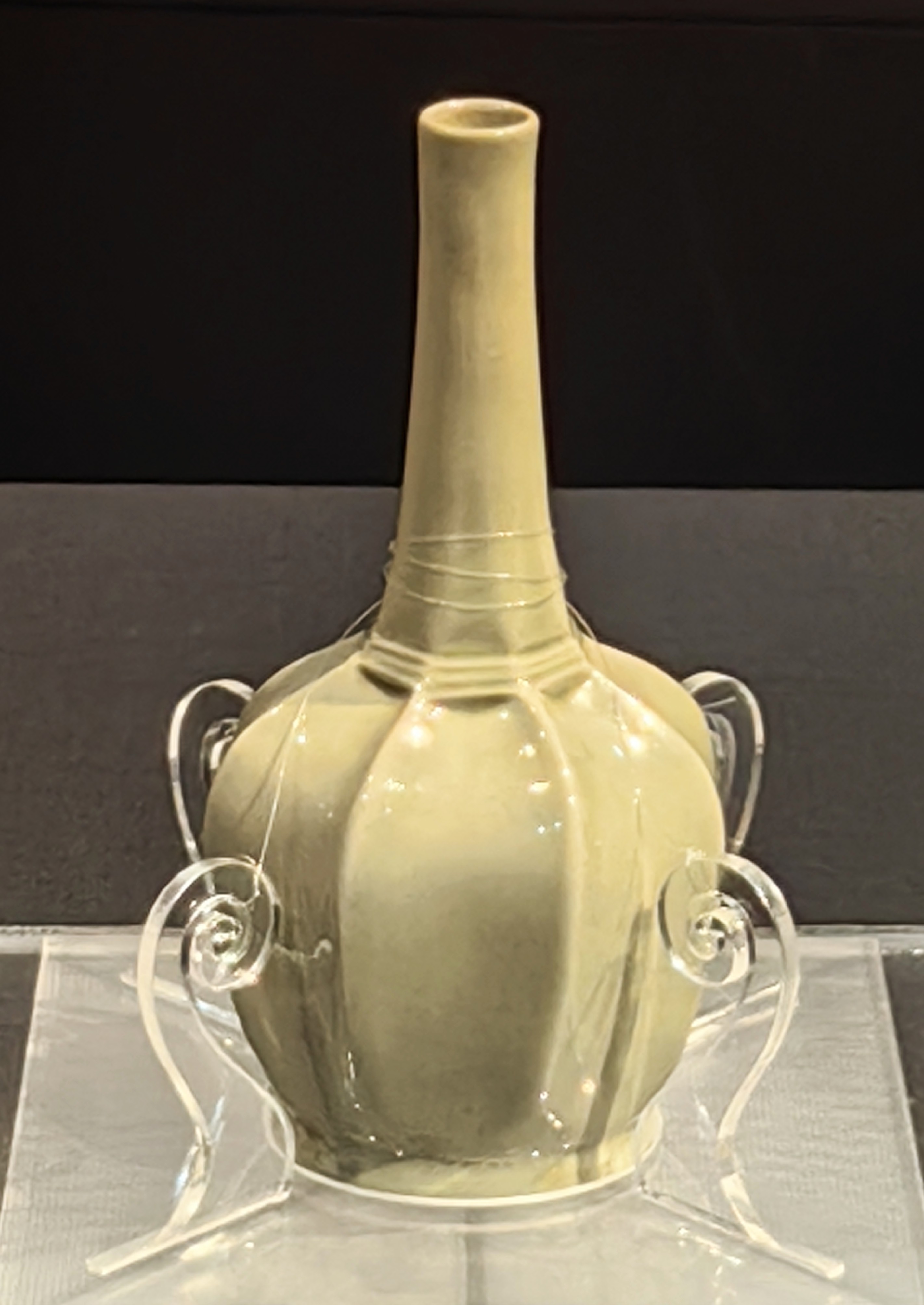

唐代“秘色瓷”造型严谨,釉色青翠均匀,色泽典雅,体现了盛唐时卓越的制瓷工艺水平。现今发现的唐代越窑“秘色瓷”都是陶瓷史上的精品,而陕西扶风法门寺地宫出土的“秘色八棱净水瓶”则是越窑青瓷的上上品。此瓶以腹部突起的八条突棱为装饰,与瓶颈三道弦纹呼应,造型简洁典雅,釉色如湖水般碧绿柔和,风格素雅。法门寺出土的秘色瓷碗,釉中含铁,用还原焰烧成,釉色青绿光润,细腻华美。

五代时期,秘色瓷继续生产,吴越国王室及重臣所用的瓷器绝大多数为秘色瓷。北宋立国后,对南方的吴越国虎视眈眈,迫使吴越不得不倾尽国力以事北宋,文献记载吴越国所贡方物中,很大一部分就是秘色瓷。

所谓“秘色”,究竟指何种颜色,早先人们莫衷一是。笔者上大学时,还不知道“秘色瓷”这一名称。我们在1980年实习,到中国历史博物馆,请李知宴先生讲解历博的瓷器,还没有这方面的内容。直到1987年4月发掘陕西扶风法门寺唐代地宫,发掘出13件越窑青瓷器,在记录法门寺皇室供奉器物的物帐上,这批瓷器明确记载为“瓷秘色”,人们才清楚认识了“秘色瓷”,从而解决了陶瓷界长期以来议论不休的问题。而我自己,也是在2024年10月的陕西访古之行中,到法门寺博物馆,才第一次看到了秘色瓷的真容。幸运的是,在上林湖越窑博物馆,我得以看到了更多的秘色瓷,不禁为古代工匠巧夺天工的技艺而叹为观止。此行不虚,收获满满!

图片 | 翟德芳

排版 | 刘慧伶

设计 | 王梓琳

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号