社会性工具使用影响指南

经济观察网 书评人 焦建 多年来,一直流传下来的有关信息时代最经典的理念之一,以一个这样的提问开始:比一台传真机更有价值的东西是什么?答案是:两台传真机。而且,传真机的数量越多,你手中这台传真机的价值也就越大。就如同可视电话一样,孤零零的一台没有任何使用价值。它们的意义,都只能在网络中得到体现。这便是信息时代与前信息时代最不同的差别之一,之前的“物以稀为贵”被已经部分取代。而在这种可见的影响之外,信息时代因为工具的使用给社会造成的影响,依然在一点一点坚固的慢慢显现。

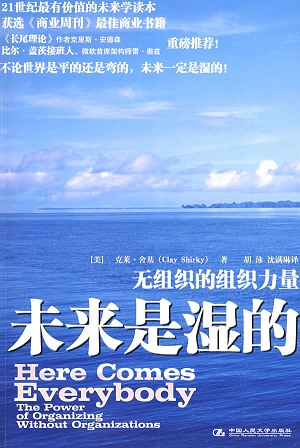

在信息时代出现的种种新鲜事物——电子邮箱(才短短几年时间,现在看起来它已经是多么的“不新鲜”)、博客、Facebook、twitter……它们都可以被冠之以“社会性工具”的名义。它们的使用,给人们的社会性生活增添了新的元素,并帮助降低了人们交往的成本,使之前无法实现的事情变为现实,承担了民主促进剂的功能,在这个过程中提供了更多的善的可能性,因此提升了全社会的价值和意义。对这些意义的认识和勾勒,正是克莱舍基的这本《未来是湿的》全部的核心内容。而正如作者在书末结尾中所提到的那样——“与其说我们对于社会性工具使用的认识如同驾驶汽车一般驾轻就熟,不如说,我们依然是身处在一艘皮划艇之中,我们虽然对总的走向有大概的把握,但对于具体的细节,依然并不由我们所掌控……”

举一个简单的例子:

如同书中所举例的誊写员们的例子一样,新的工具的出现,总会让原有的借助旧媒介存在的职业发生转变甚至荡然无存。以报纸为例,原先因为资源的稀缺性所导致的职业门槛和报道门槛,现在则因为网络的无线内容承载量变得没有意义。“人人都是记者”才导致了控制的越加困难。正如《凯恩舰哗变》中那把并不存在的钥匙一样,“随便找个舰船上的犄角旮旯的地方一藏,我保证你花一辈子的时间也找不出来”——网络的鱼龙混杂正好形成了一种保护,没有任何人和机构能对其彻底认知和掌控,这和《1984》中所描述的景象仍然不同,很多真知灼见,一直拥有它们生存和传播的空间。在这个意义上来说,我们的确可以理解为什么舍基要说:“威胁一个职业的变革,却对整个社会有利。”

有关个人自发的使用社会性工具传播消息,这只是在一种零散的层面上来理解社会性工具使用的社会性影响。在整体的层面上来看,某种集体性社会性工具的使用所具备的意义,似乎更为广泛也更有价值——借此,我们似乎应该区分“个体社会性工具”和“集体社会性工具”。前者主要指那些以消息发布为主的工具,后者则意味着以互动和沟通作为主要目的。

以本文最初的有关传真机的例子为基本概念,起码为wiki百科之所以能够存在增添了基本型的框架——“多才是大和美”。这句话的意思是,越来越多的人使用这种工具,才能够产生变化,改变了以往的现实,创造了新的可能。以书中所举的《洛杉矶时报》“wiki社论”的流产为例,它没有形成一个良好的足够大的社区对其关爱与关注,缺乏这种呵护的后果,使得它与wiki百科的命运形成了鲜明的对比——前者没有人对上面所传的色情内容有兴趣改正,而后者的大多数词条都会有热心的网友们时刻关注,对于恶意的更改进行纠正。

因为修改一篇存在错误的文章,比让人从头写一篇文章要简单得多。所以,正是这种简单,让我们能够对眼见的wiki中的错误进行改正。但是,除此之外,除了满足个人的虚荣心之外,人们为什么对于没有任何金钱物质回报的wiki百科发生兴趣并花费时间对其辛苦的修正?舍基在本书中并没有给出太过于令人信服的答案——这真是一个值得探讨的话题——不管怎么说,“在社会性工具的帮助之下,人们能为了爱做出大事情”。

社会性工具的使用,并非是创造出了修改wiki百科这样的集体性行动,它只不过是让类似的集体行动实现的障碍被解除。原本我们要组织起一次集体性的活动需要长时间的准备和辛劳的组织,但正如前些日子在伊朗发生的事情一样,或许一条发在twitter上的小消息,就能够组织起一次街头的抗议。正是借助社会性网络,用户们可以越来越有力的组织起来——他们组织的速度更快,规模更大,声音也更响亮,因而变得不能再被忽视。

在这些意义之外,社会性工具的使用,还包括了更多更深层次的影响:它将影响组织的结构和价值。原先,为了获得一张精彩的新闻图片,新闻机构会供养着摄影记者们。但问题是,这些摄影记者的数目肯定是有限的,在理论上,他们不可能覆盖所有的新闻发生地。所以,在911和伦敦恐怖袭击事件的时候,是业余者们用手机摄像头拍下了珍贵的历史瞬间,而不是那些摄影记者——他们只能应对“可知的未来”,对于未知的新闻发生地,除了运气,毫无良策。而通过flicke,人们可以通过关键词来寻找到那些来自无数摄影者在无数的地点拍摄到得照片。正是借助网络,每个人都能够成为摄影记者,而不是一些摄影记者覆盖所有地区——这或许就可以被理解为是“无组织的组织力量”。除此之外,因为足够大的基数,或许还能够增进人们对与哈耶克所阐发的自由的意义的理解:正是因为社会性工具的使用使得成本降低,在网络上总是有无数的个体在自由的尝试,而他们中的成功者,能够为其他人提供一个良好的榜样。

正是在上述意义上来说,借助于网络的社会性工具对于民主的进步大有裨益。但同时,它也会在一定程度上带来一些伤害:之前记者的特权便是对于消息源的匿名性保护,但是假如网络上所有的博客都假借这个理由胡编乱造怎么办?太低的传播成本使得人们发出了太多的噪音,有价值的真知灼见反而被淹没了。而且,社会性工具虽然在一定程度上增加了名人和普通人的沟通和交流,但是因为后者的基数太大,这种沟通的有效性实在令人不得不产生疑问。另外,它伤害了职业人士怎么办?它被恐怖分子们使用了怎么办?…

社会性网络的使用才刚刚起步,而“只有当一项技术变得普通,而后普遍,直到最后无处不在而被人们视而不见,真正的变革才得以发生。”这既是一种对于变革需要在更深更广泛的层面上得到相应才真正有效的清醒认识,也是一种对于我们当下对于把握未来依然有局限性的谦卑。即便如此,这本书对于未来的认识,已经可以起到一种框架性的奠基作用。正是它的谦卑和洞见,使它应该成为09年中文观念性书籍出版的一本值得重点关注的著作——即便是它被不靠谱书商给愚蠢的更替了一个不知所云的名字。

- · 跌荡一百年连载六 | 2009-11-24

- · 连载一:晋商之死 | 2009-11-23

- · 连载三:浮沉2 | 2009-11-20

- · 以小说之名“怀旧” | 2009-11-20

- · 跌荡一百年下卷连载五 | 2009-11-18

聚友网

聚友网 开心网

开心网 人人网

人人网 新浪微博网

新浪微博网 豆瓣网

豆瓣网