文博时空 作者 朱紫璇 2006年,陕西蓝田一场盗墓案的破获,意外揭开了一座北宋大墓的秘密,这里竟沉睡着一位“考古鼻祖”——吕大临。这位毕生研究古物、守护历史的金石学家,曾为自己的墓葬设计了精妙的防盗结构,却终究未能阻挡后人的盗掘。他用一部《考古图》开创了中国考古图录先河。而当他的安息之地被破坏,历史的讽刺与沉重,也悄然浮现……

关洛之间的金石人生

在文化繁盛的北宋,除了广为人知的“三苏”,陕西蓝田的吕氏家族也同样瞩目, “蓝田四吕”不仅在政治上有所建树,在文化、思想、金石学等领域更是影响深远。吕大临(1040~1093)就是其中一员,他出身于关中地区有名的诗书世家,祖父吕通曾官至太常博士,父亲吕蕡任比部郎中。

在这样的家庭中,吕氏兄弟六人自幼接受严格的儒家经典教育,其中有五人登科,获进士及第。吕氏四贤更成为宋代文化史上的重要人物,可见其家学渊源深厚。吕大防官至宰相,吕大忠和吕大钧在地方为官也以清廉正直著称,吕大临虽未登科中举,却是吕氏兄弟中学问最为渊博、成就最突出的。

在求学之路上,吕大临深受当时学术思潮的影响。他早年拜关学创始人张载为师,投身于关学门下。关学是北宋重要的学术流派,张载提出的“气本论”,用“元气”和“阴阳”解释世界的运动。这一思想也影响了吕大临后来的治学态度——注重实际,不空谈理论,这也是他编《考古图》时“图文互证、实地考证”的根源。

身为张载门下的高足弟子,吕大临因学识文采出众而受张载之弟张戬的赏识,张戬便将女儿许配于他。其妻对人说“吾得颜回为婿矣”,足见其对吕大临的器重。

张载去世后,吕大临又东赴洛阳,拜程颢、程颐为师。他深入研习洛学,并汇集他们的语录,著为《东见录》,为后世研究洛学的学者提供了宝贵的资料。在程门弟子中,他与谢佐良、游酢、杨时并称“程门四先生”,南宋朱熹也称其为“刚底气质,涵养得到,所如此。”

这两段重要的求学经历,让吕大临的思想兼收并蓄,融合了关学的务实与洛学的思辨,这也体现在他的金石学研究中——不仅考据器物的形制,更探寻其背后的礼制与文化意义。

仕途上,吕大临以父荫入官,先后担任过太学博士、秘书省正字等职,掌管典籍的校勘、刊印和发布。元祐四年(1089),礼部侍郎范祖禹因吕大临勤奋好学、人品出众,向宋哲宗推荐他担任太学讲官。遗憾的是,他未及抵任,便因病去世,年仅五十三岁。

许多文人都哀悼其不幸早亡,苏轼写《吕与叔学士挽词》一诗,为其“泪倾”,称颂吕大临“言中谋猷行中经,关西人物数清英”。直到吕大临逝世三年后,其师程颐还“思与叔之不幸早死,为之泣下”。他的早逝无疑是北宋学术领域的一大损失,他的诸多思想与抱负未能充分施展,着实令人惋惜。

文治理想如何催生一部《考古图》

吕大临生活的北宋,是个刚从乱世中站稳脚跟的时代。在这之前,唐末五代十国混战了近百年,旧的礼仪制度被冲得七零八落。直到宋太祖赵匡胤统一中原,建立北宋,才终于结束了割据局面。宋太祖看透了五代以来“武人专权”的弊端,意识到重建礼制、稳固政权的重要性,因此定下“重文轻武”的国策,借儒学稳固政权,恢复夏、商、周三代的礼制。而青铜器作为古代礼制的象征,自然成为重建礼制的重要依据。

咸平三年(1000),乾州进贡了一件带二十一个铭文的青铜鼎,宋真宗特意让颜昭甫考证,最终将器物定为“史信父甗”,这算是宋代朝廷研究古器物的开端。从那以后,随着宋代市场贸易的繁荣,上至宫廷贵族,下到民间市民,都开始关注古器物。有人研究它,有人收藏它,甚至有人靠发掘古器物谋生,让古器物得以在市场上流通。

这种研究古器物的风潮,还催生了一门新学问——金石学。“金”就是青铜器,“石”是石刻,金石学就是研究这些古器物和上面的文字,以此考证历史、礼制。其实早在汉代,就有人关注过古铜器,但真正把它当成一门系统学问来研究,是从北宋开始的。

士大夫们不仅收藏青铜器,还带着疑古精神去研究。他们不再盲目相信汉唐时期对古籍的解释,甚至会怀疑经文本身,想通过实物来验证历史。为了搞清楚这些古器物,学者们开始给它们分类:从形制上区分鼎、彝、尊;从纹饰上辨别云纹、雷纹、龙纹;再结合耳、足的形状定名。这种系统的研究方法,让古器物研究从收藏玩赏变成了一门真正的学问。吕大临能在《考古图》里精准记录器物的形制、铭文、用途,甚至断代,靠的就是当时金石学积累的研究方法。

研究金石学的风潮,也催生出一系列“考古图”。早在1063年,经学家刘敞就开了私人收藏、著录古器物的风气,他编撰的《先秦古器图》有图和铭文,体例很完备,只可惜如今已失传。史学家欧阳修与刘敞私交甚好,常一起讨论古器物,他编撰的《集古录》,记录了器物的铭文,却没画器物图,也没有对铭文的解读,对古器物研究而言“不见其形制,故为名存实亡”。但二人共同开创了宋代金文研究之风,为后续古器物图谱打下基础。

和吕大临同时代的李公麟是北宋后期的大画家,同时好古博学,多识古字,擅长鉴识古器物,收集到夏、商以后钟、鼎、尊、彝,都能考定世次,辨认款识。他编了五卷《考古图》,每卷每件器物都有图叙和释文,曾广泛流传,如今也已佚失。

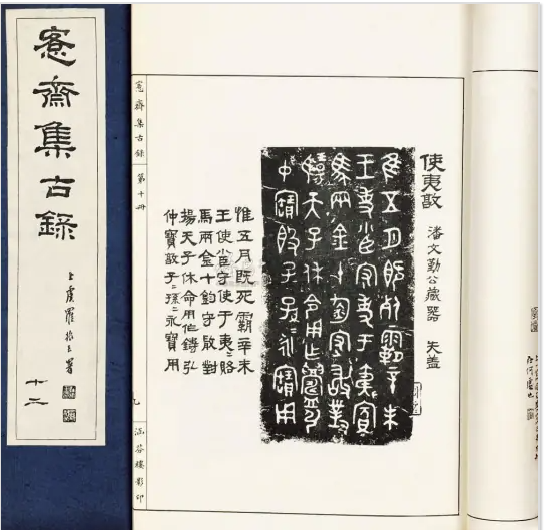

吕大临吸收前人的经验,于1092年完成了《考古图》。全书共收录了234件器物,吕大临不仅用线描精细绘图,还仔细标注名称、尺寸、重量、铭文及来源,甚至加入了自己的考证与断代意见,使这部著作既有学术严谨性,又具备实用价值,是中国现存最早、体系最完整的古器物图录。当代考古学家李学勤评价其“除了没有摄影术之外,在体例上和现代著录并无差别。”

吕大临研究古器物,远非收藏把玩的目的,他“学通《六经》,尤邃于《礼》”,始终秉持“不为空言以拂世骇俗”的治学态度,致力于从古代器物中汲取思想文化的精义,追溯社会发展的轨迹。

正如他在《考古图后记》中所言:“非敢以器为玩也。观其器,诵其言,形容仿佛以追三代之遗风,如见其人也。以意逆志,或深其制作之源,以补经传之阙亡,正诸儒之谬误,天下后世之君子有意于古者,也将有考焉。”他希望通过实物与文献互证,还原历史的真实面貌,为后世学者提供可靠的参考。这种对金石研究执着的追求,使吕大临超越了一般的金石收藏家,成为真正意义上的考古学先驱。

《考古图》:千年前的古器档案册

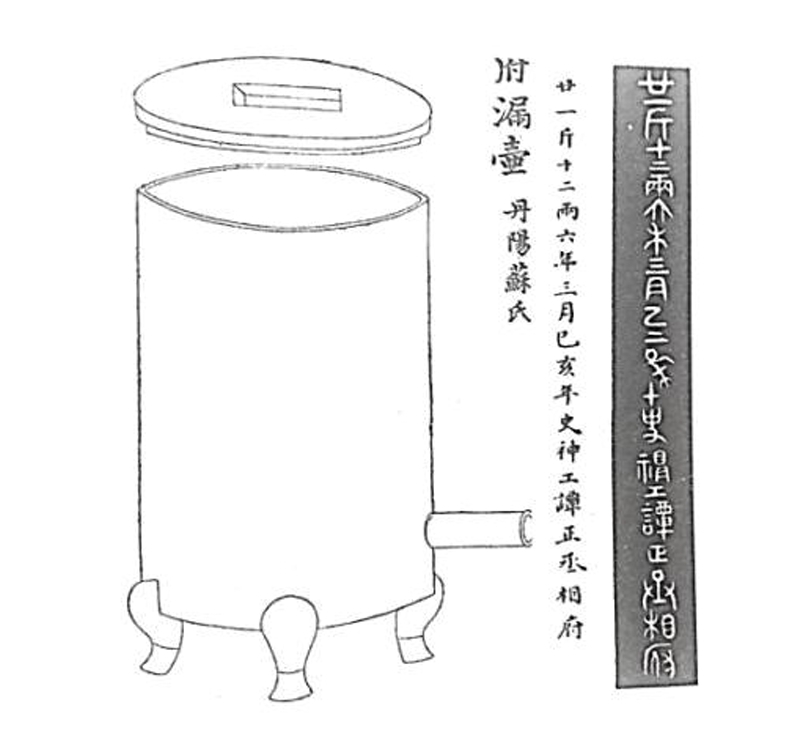

吕大临将《考古图》分为十卷,开创性地以器物用途为分类标准,打破了以往杂乱无章的记录方式。前七卷聚焦青铜器,共收录152件,从用于烹饪的鼎、鬲,到盛放食物的簋、豆,再到演奏音乐的钟、罄,种类丰富。第八卷收录了67件玉器,如象征吉祥的璧、用于装饰的玉带钩等。后两卷收录的则是秦汉时期的器物,像造型别致的雁足灯、用于计时的丞相府漏壶,还有兼具实用与美观的博山香炉。这种按用途分类的方式影响深远,直至近代仍被王国维、罗振玉等学者沿用。

《考古图》的内容十分严谨,吕大临广泛搜集了四十多家公私收藏,既有私人藏家,也有秘阁这样的官方机构。他如实记录每一件器物的来源,并加以考证。比如郑方鼎,他注明藏家为庐江李氏,即画家李公麟,并引用李氏《录》考证:“《春秋左氏传》晋候赐郑子产莒之二方鼎,今得之新郑,盖郑鼎也”,同时补充自己的实地观察:“右元祐丙寅春,新郑野人耕而得之,高七寸有半,深三寸一分…… 无铭识,与东宫方鼎相似”。这种记录不仅让器物有迹可循,更为后人提供了追溯历史的重要依据。

书中对器物的外观描述极为细致,涵盖高度、口径、重量、纹饰、铭文等方面。铭文是古器物的“身份证”,有的记录制作时间、人物,如丞相府漏壶的铭文为“二一斤十二两六年三月乙亥年史神工谭正丞相府漏壶丹阳苏氏”,吕大临据此断代为汉器;有的体现祭祀、传承意义,像庚鼎铭文表明其是祭祀之器,伯戋頮盘铭文“子子孙孙永宝用之”则是希望器物代代相传。

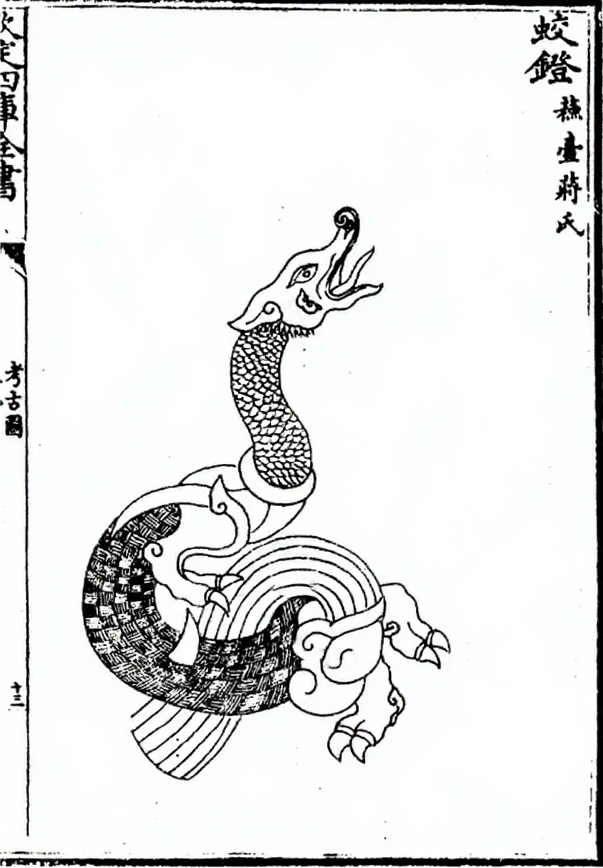

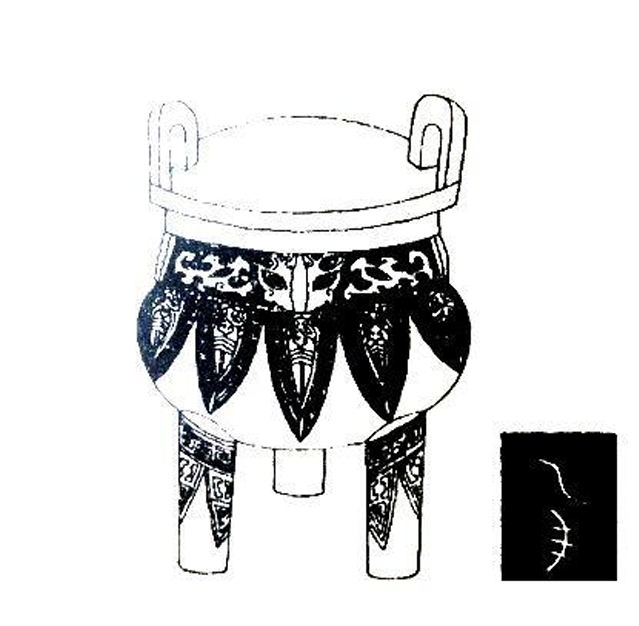

纹饰方面,有简洁的素纹,也有难以绘制的细巧纹饰,还有寓意深刻的饕餮纹、云雷纹等。饕餮纹常用在鼎上,有警戒贪欲之意;云雷纹造型多变,兼具美观与祥瑞寓意。

此外,《考古图》还解读了器物的用途。青铜器既有用作食器、酒器、兵器的实用功能,也有体现等级制度、用于祭祀的社会功能。“钟鸣鼎食”“天子九鼎、诸侯七鼎”不仅是生活场景,更是礼制的体现。

六种绘图法 一部器物史

《考古图》的价值不仅在于器物本身的记录,更在于它开创性的、系统化的制图方法。吕大临秉持着“探制作之源,补经传之阙亡”的制图理念,对每一件器物都“悉得瞻览”,认真“传摹图写”,创造出六种制图方式,让千年前的青铜器“活”了下来。

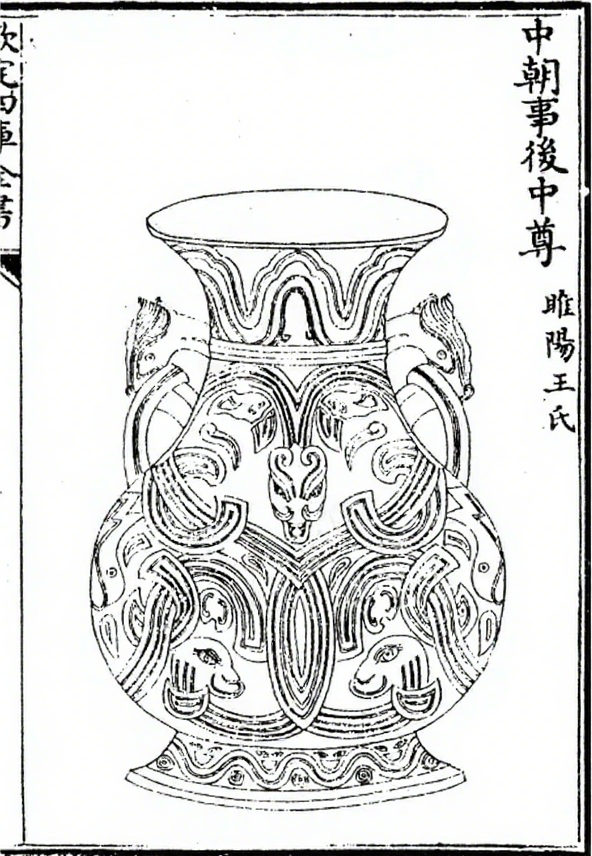

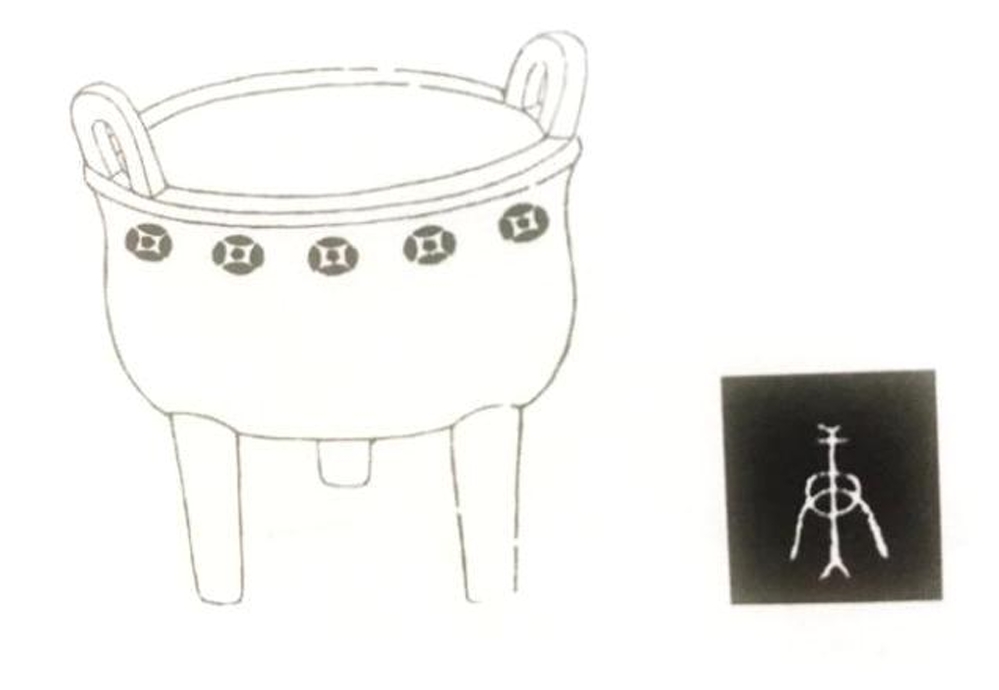

最常见的制图方式是中心投影法,使投射光线汇聚于一点,生动展现器物的立体形态和结构关系。书中大量采用了这种的绘图方式,虽作图复杂,难显器物的真实大小,但能产生较强的空间感和立体效果,适用于较为复杂的青铜器。

就像描绘云鼎时,球形的器身、直立的双耳、稳健的三足以及口沿、足部的云纹都清晰可辨。还有乙鼎斜厚的立耳、丰满的腹部,以及腹部的蝉纹、颈部的饕餮纹与云雷纹,也都能立体地呈现在眼前。书中用这种方法绘制的器物极多,从庚鼎、辛鼎等各类鼎器,到伯庶父敦、虢姜敦等敦器,再到象尊、圜乳方文尊等酒器,还有钟、镫、香炉等,几乎涵盖了当时常见的古器物类型。

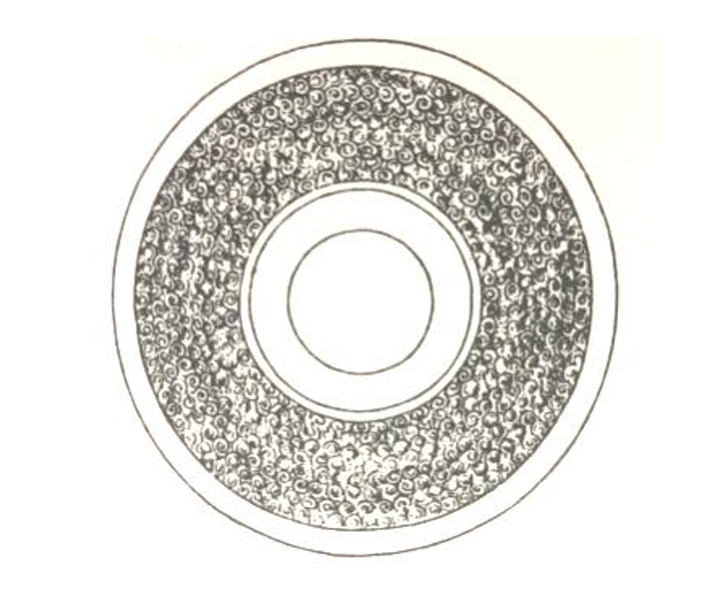

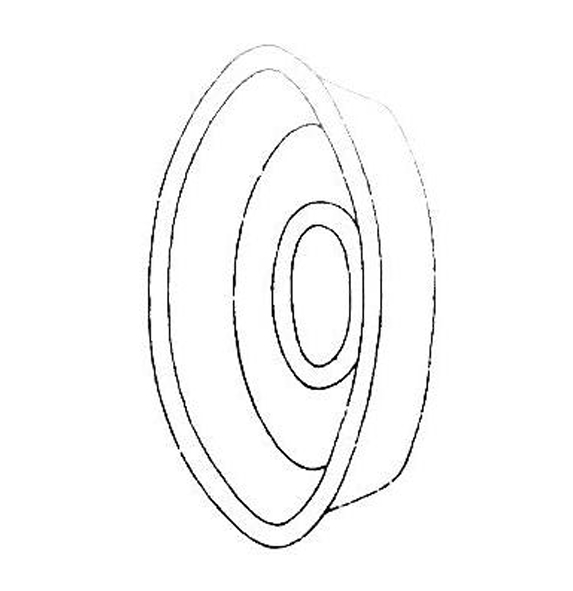

对于形状相对简单、对称或扁平的器物,则采用平行投影法。具体而言,就是将中心投影的投射中心移到无限远,使各投射线平行,器物投影大小就不会受距离影响。比如玉璧,圆形器身中央有圆孔,璧面有精细的螺旋纹饰,借由平行投影能使玉器的镂刻工艺一目了然。像簋盖、罄、玉环、水苍珮等器物也都是采用这种方式绘制的。

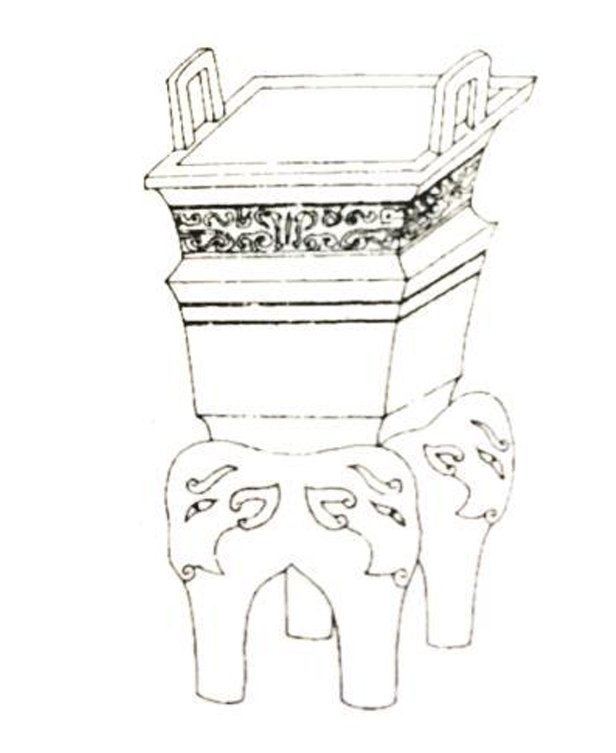

要同时呈现器物正面、侧面与水平面的形态,采用的是轴测投影法。这种方式通过平行投影,沿不平行于任何坐标的方向投射,让器物立体图兼具直观性与逼真感,这种方法至今仍在工程制图中使用。仲信父方旅甗和郑方鼎的方形器身、立耳、四足及其纹饰都通过这种轴测方式得到了比较直观和完整的呈现。

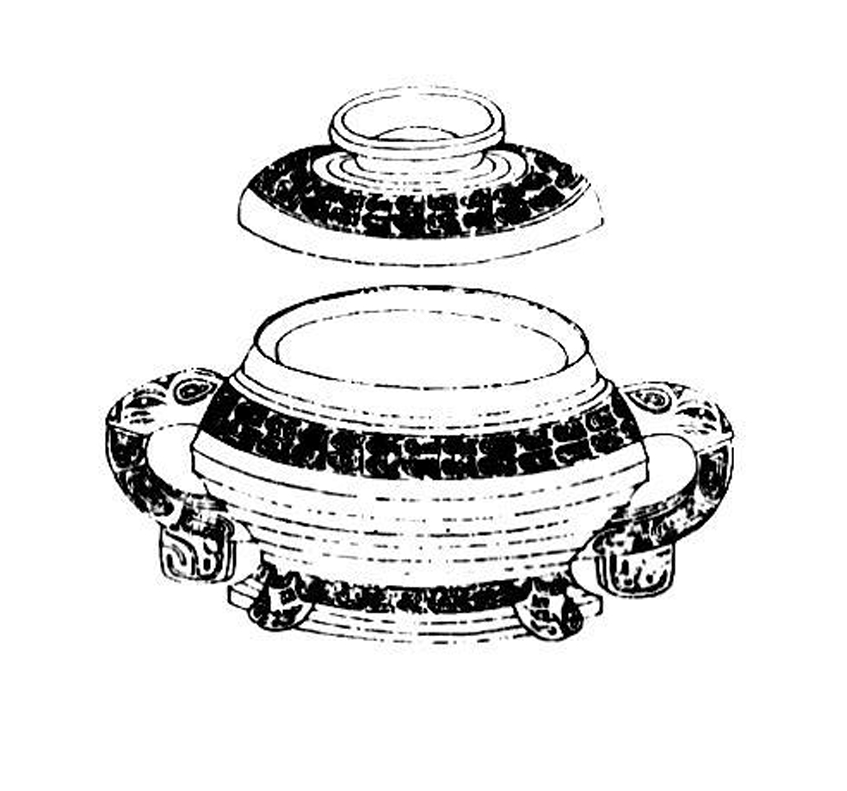

对于由多个部件组合而成,或需要展示内部结构的器物,吕大临创造性地运用了装配示意图的方法。他不再局限于描绘器物的整体外观,而是将关键部件,如盖、身、提梁等分解展示,清晰表明它们的组合关系。

吕大临绘制雁侯敦时,由于敦的盖与器身合起来像球体,因此特意将盖与器身分离开一段距离,让敦口的束颈和两者的造型清晰可见;田卣也如此,制图时也将卣盖与器身分开,使装配原理一目了然。

吕大临制图时还非常注重器物的摆放位置。他并非千篇一律地使用正视图,而是根据器物的特点选择最能表现其特征的角度。例如车宫承烛盘,他选择了从侧面描绘,清晰地展示出其无足、口大底盘小、有一定厚度的特点。这种灵活的角度选择,使得弩机、戈、削、灯具等形态各异的器物都能以最具辨识度的形象呈现给读者。

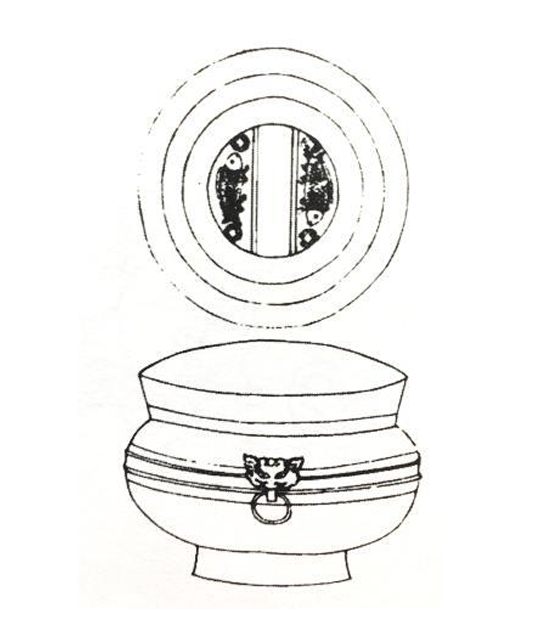

而《考古图》制图技术中最具创新性的,当属分面图法的应用。对于结构复杂、单一视角无法全面展现的器物,吕大临创新性地采用主视图、俯视图、侧视图多个视图来共同描述一件器物。这与宋代画家郭熙“山形面面看”的理念不谋而合,即要把握一个物体的全貌,必须从多个角度审视。例如双鱼四钱大洗,通过主视与俯视结合,既展现了器物的形制,又清晰呈现出底部的双鱼与古钱纹饰。

以现代人的眼光来看,多视图并不是什么新鲜的制图方法,但在吕大临所在的11世纪却极具开创性,是中国图学史上的重大突破,甚至比欧洲文艺复兴时期杜勒绘制的人体分面图早四百多年。正如现代考古学开创者李济所言,“《考古图》在世界文化史上,是一件了不得的事件,远在十一世纪的时候,他们可以成功地用图像描绘代替文字描写”。

空穴藏真墓 唏嘘遇盗掘

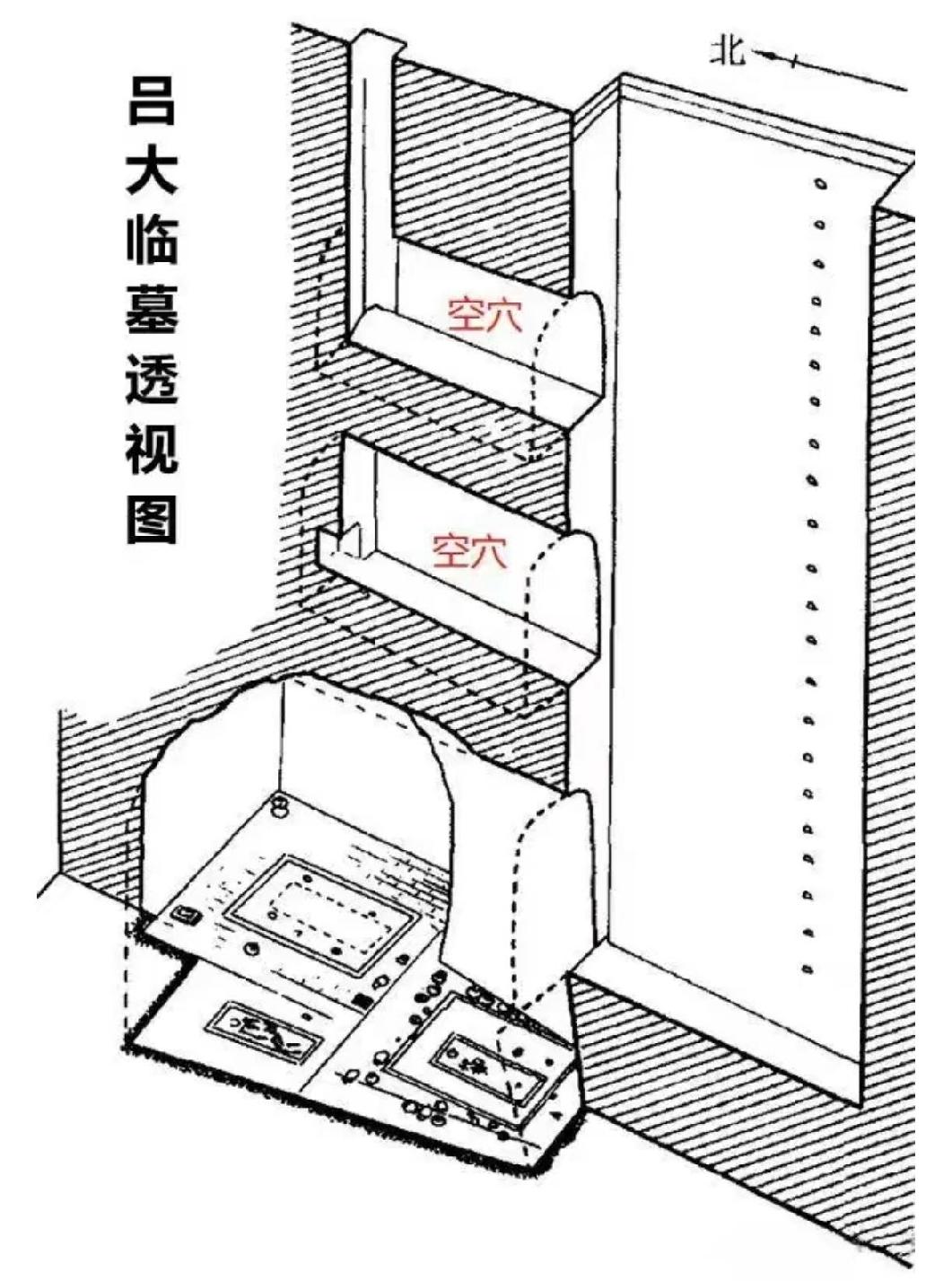

吕大临毕生研究古物,深谙历史的无常与盗墓者对随葬珍宝的觊觎,或许正是出于这样防盗的目的,他为自己的墓葬设计了独特的防盗墓结构。

墓葬的深度本身就是一道防线。吕氏家族成人墓的深度多在8.5米到15.5米之间,比普通宋代墓葬更深。而且在地下约11米处存在石板层,由钙结石交错叠压形成,坚硬异常,普通的探铲根本无法穿透,在一定程度上避免了盗墓者的盗掘。

吕大临墓葬防盗设计的精髓在于“空穴”的特殊结构。这种空穴不是用来安葬的墓室,而是纵向叠在实用墓室上方的“假墓室”,它们形制简单,就是个长方形土洞,开口在墓道北壁,里面空空荡荡,没有任何遗迹遗物,而吕大临真正的墓室则在两层空穴之下。

关于空穴的用处,考古学家有两种推测:一是迷惑盗墓者。盗墓者顺着墓道往下挖,很可能先发现这些空穴,误以为墓已经被盗空或者本身就是个空墓,从而放弃继续向下挖掘。二是结构减压,黄土层长期受压容易坍塌,而空穴能分散下方实用墓室承受的压力,让主墓室更稳固,减少因土层塌陷而暴露墓室的风险。

然而,如此精心设计还是没能防住盗墓贼。2006年,西安警方在蓝田县破获了一起特大盗窃古墓案,这起不幸的事件,却意外成为了考古工作的契机。经调查,此地极有可能是北宋蓝田吕氏家族的墓地,而其中一座编号为M2的墓葬,被确认为吕大临的长眠之所。更具戏剧性的是,这个盗墓团伙的主谋吕富平居然就是吕氏家族的后人。不知九泉之下的吕大临得知此事,会对自己千年后的这番遭遇作何感想。历史的讽刺总是令人唏嘘,这位毕生守护古物的金石学家,终究未能用智慧阻挡人性的贪婪。

吕大临的金石之梦,在北宋文治理想的泥土中生根发芽,他以一部《考古图》让器物说话,让历史重现。虽未能阻止自己的墓葬千年后遭盗,但他所建立的研究体系,为后世打开了认识古代器物与礼制的大门,让我们至今仍能透过墨线勾勒的形状,触摸到金石的温度。

参考文献

李珊.吕大临《考古图》之史学价值及其造物设计思想研究[D].广西师范大学,2020.

张蕴,卫峰.蓝田五里头北宋“考古学家”的家族墓地[J].中国文化遗产,2010.

秦草.蓝田“吕氏四贤”——吕大忠、吕大防、吕大钧、吕大临[J].西安教育学院学报,2001.

图片 | 朱紫璇

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号