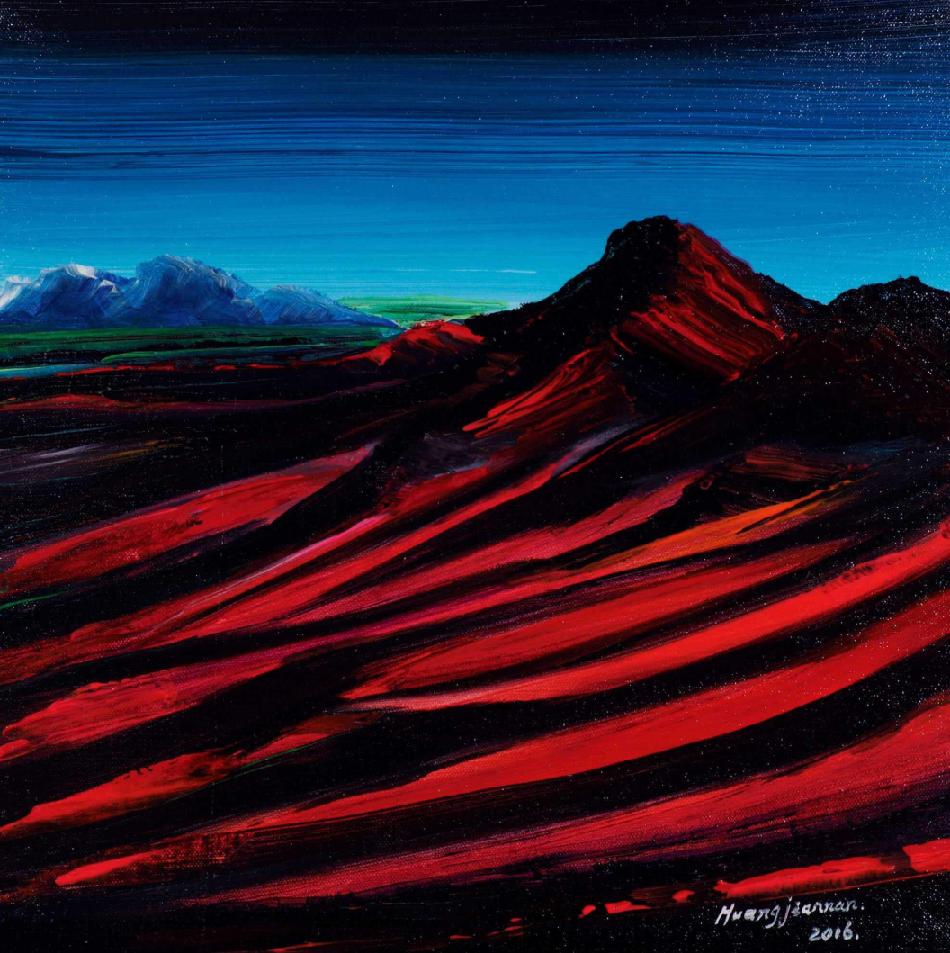

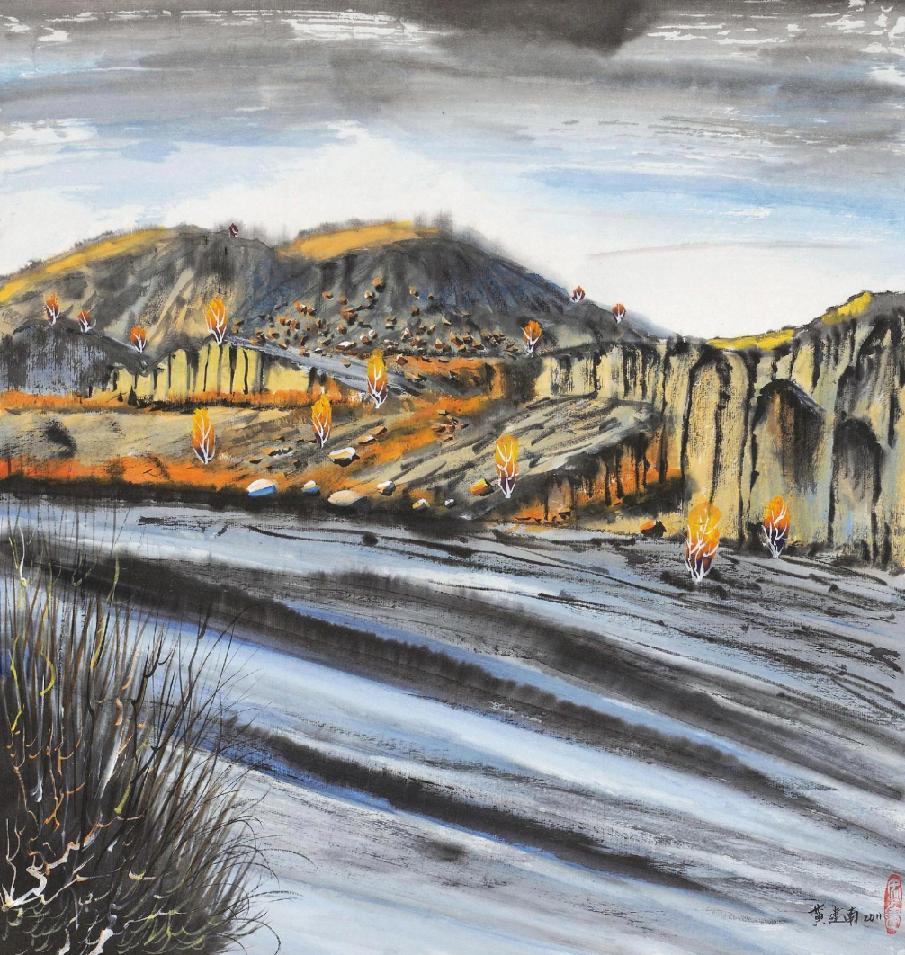

当摄影技术解构了绘画的"再现"使命后,艺术家如何通过画笔抵达心灵的真实?黄建南用半个世纪的艺术实践给出了答案——在1972 至 1981 年的近10年里”,这位年轻画家背着画箱行走累计三万八千公里,从敦煌鸣沙山的落日到黄山云海的晨霭,从巴黎塞纳河畔的倒影到阿拉斯加极光的幻变,他将身体丈量过的土地转化为心灵的图式。这段苦行僧般的旅程,正如石涛所言"搜尽奇峰打草稿",在风餐露宿中完成了从"目视"到"心观"的蜕变。

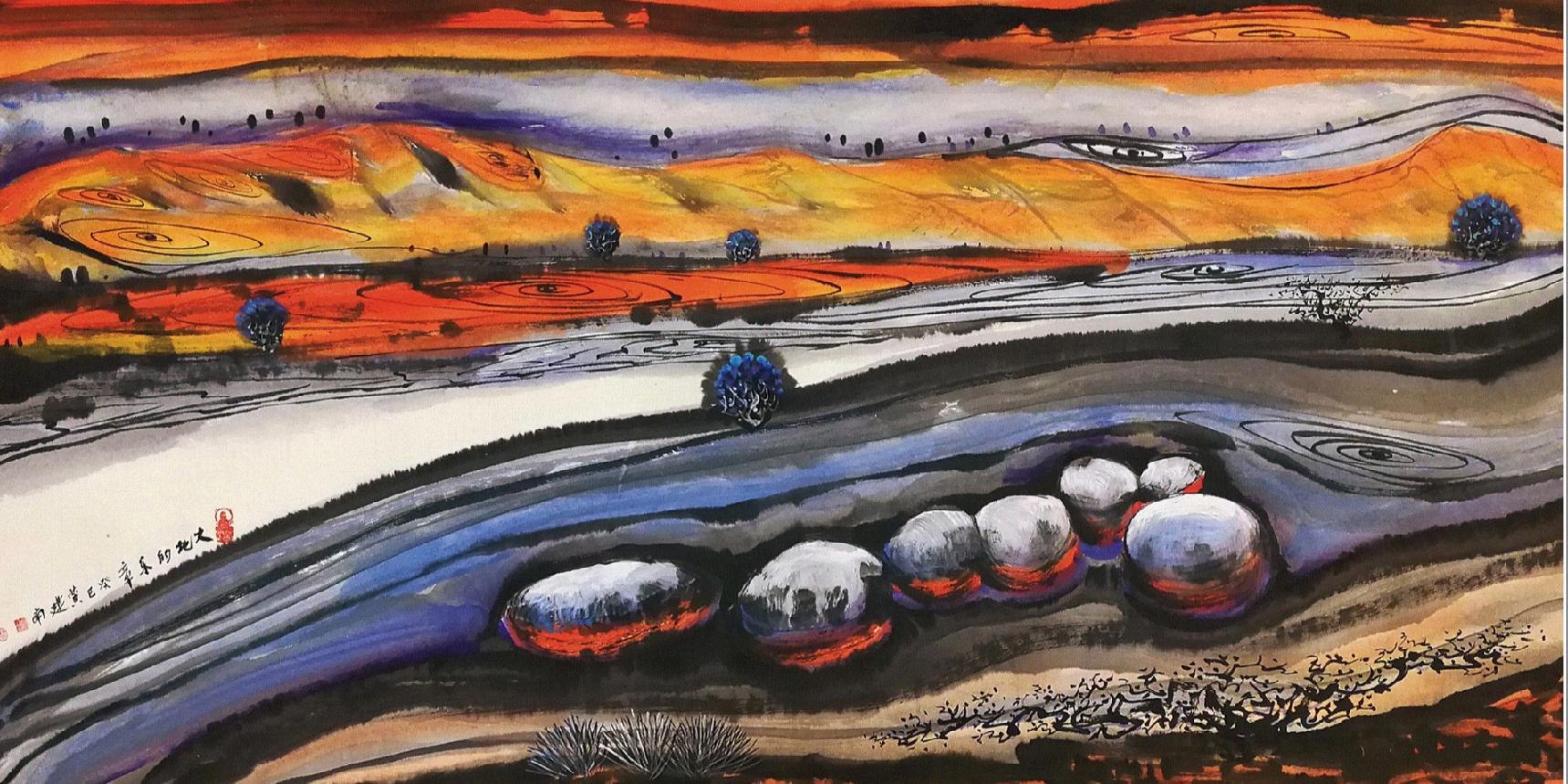

黄建南曾师从关山月学习,在美院时期便显露出对传统程式的突破意识。他临摹莫奈《睡莲》时思考如何将水墨的"飞白"融入油彩,揣摩吴冠中《双燕》时尝试用点彩重构江南意象。这种跨文化的自觉,在漫长的行走中逐渐升华为独特的创作哲学:艺术不是对自然的模仿,而是生命意志的显影。正如其1985年作品《大漠孤魂》中,枯笔皴擦出的胡杨林既具敦煌壁画的沧桑质感,又透出梵高《向日葵》般的生命呐喊。

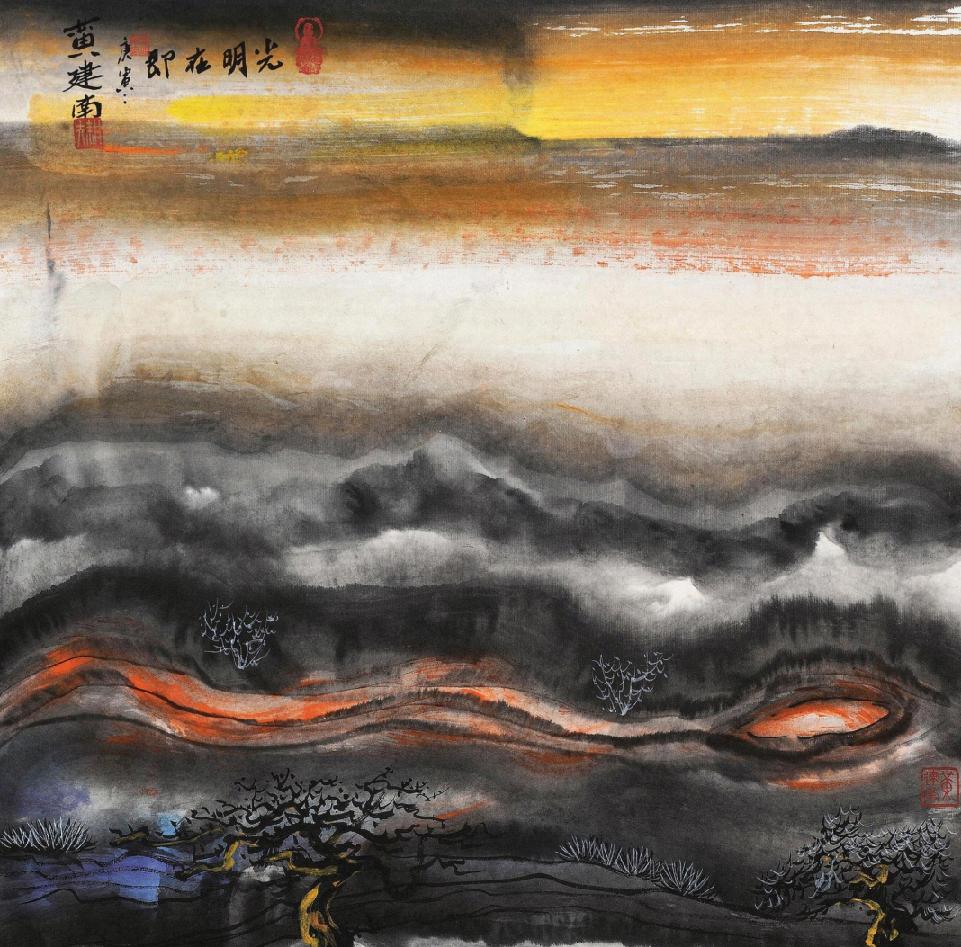

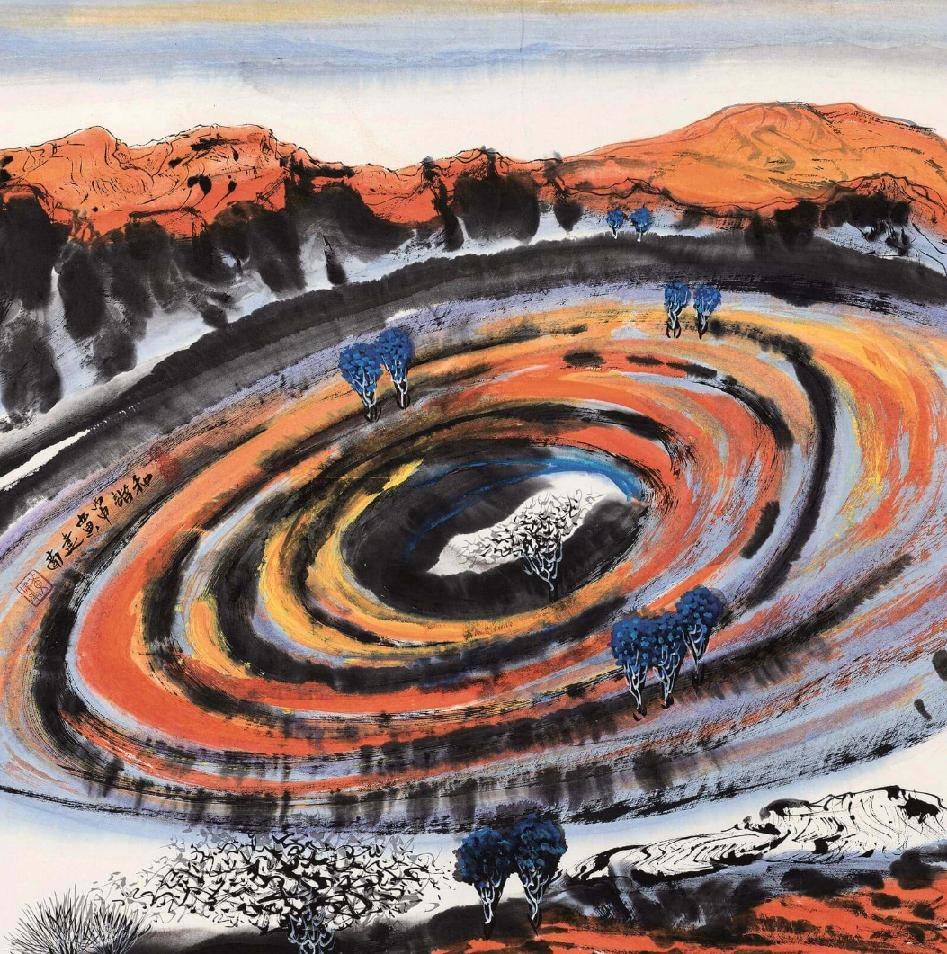

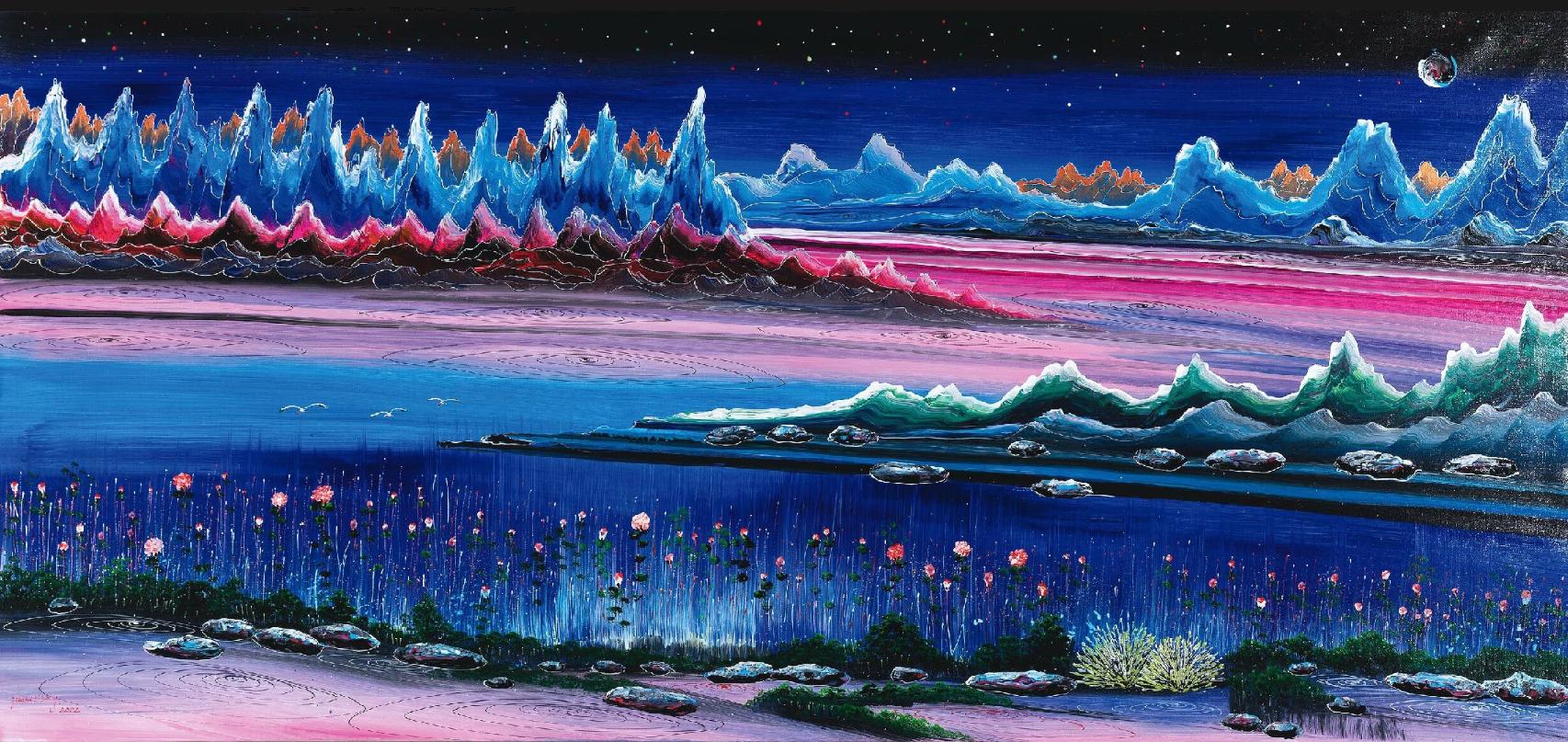

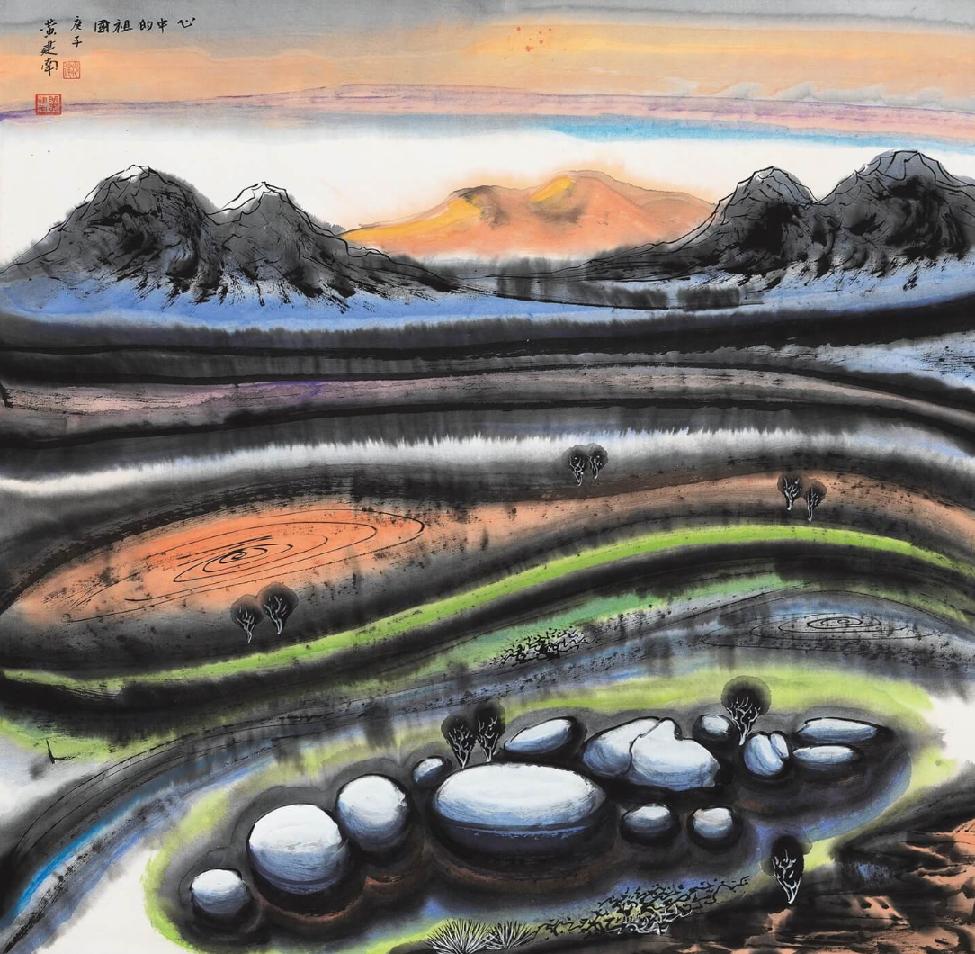

黄建南的艺术魅力,正在于他破解了现代绘画的核心命题——如何让视觉经验与心灵图景共振。他的画布上,具象与抽象、瞬间与永恒形成奇妙共生:《璀璨星河》系列中,北斗七星的几何构架被解构成流动的色域,既符合天体物理的规律,又暗合《周易》"天垂象"的哲思;《生命之树》用268种过渡色描绘年轮,远观如显微镜下的细胞分裂,近看却似敦煌藻井的纹样轮回。

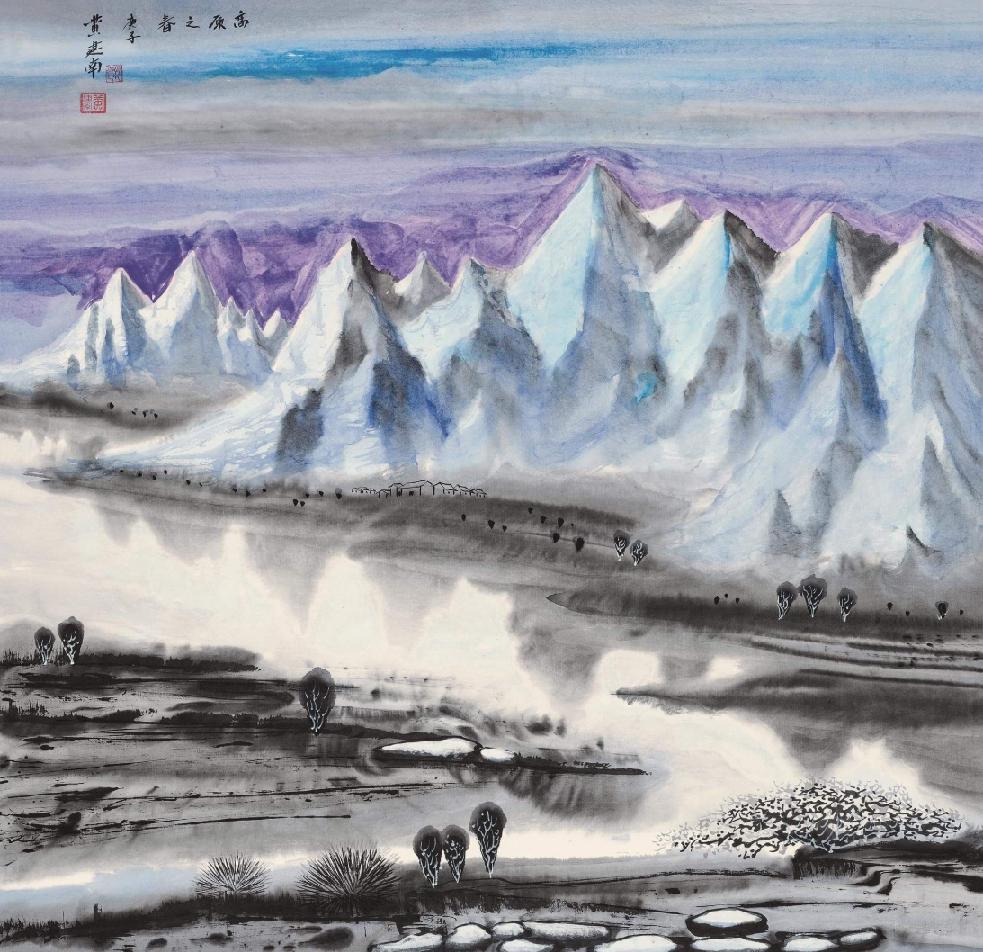

这种"似与不似之间"的美学,源自他对东西方艺术精髓的融会贯通。在巴黎奥赛博物馆研习印象派时,他注意到莫奈晚年《睡莲》的抽象化倾向与中国文人画的"写意"本质相通;在故宫临摹八大山人时,又发现其"白眼向天"的孤禽与蒙克《呐喊》在孤寂感的表达上形成跨时空呼应,其精神内核异曲同工。于是,《荷塘月色》系列里,油彩堆叠出的莲叶既保留莫奈光影的颤动,又透出八大山人"墨点无多泪点多"的孤傲。

吴冠中曾惊叹:"黄建南把油画中国化而不失色彩,诞生了一个新胎。"这种"新胎"的基因,在于他打破了媒材与技法的疆界。在《锦绣河山》中,他用油画刀刮出宋代山水的"斧劈皴",以钛白颜料营造出宣纸渗墨的"屋漏痕";《敦煌遗韵》系列则反转传统,用水墨表现拜占庭镶嵌画的金色光辉,让莫高窟的飞天在生宣上跳起康定斯基的抽象之舞。

这种创新背后是深层的文化自觉。当西方艺术界热议"绘画已死"时,黄建南在卢浮宫现场创作《对话达芬奇》,用敦煌土调和矿物颜料,让蒙娜丽莎的微笑隐现于太湖石的肌理中。该作被法国艺术史家帕特里斯·德·马勒评价为:"比徐冰的《背后的故事》更彻底地实现了跨文明对话。"

在2024年香港苏富比春拍中,黄建南的《宇宙密码·创世纪》以1380万港元成交,这个价格不仅印证了其市场地位,更折射出当代艺术的价值转向——当AI绘画冲击传统创作时,凝结着生命体验的手工性成为稀缺资源。

分析其作品拍卖数据可见独特规律:

时空溢价:带有行走印记的早期写生(如1978年《天山雪线》)年均增值率达27%,远超同期艺术品市场12%的均值;

跨界增值:与NASA合作的《星际穿越》系列,因融合科学影像与禅宗美学,三年内价格翻涨4倍;

文化贴现:纯抽象作品在西方拍场溢价35%,而在亚洲市场,蕴含《易经》卦象的《生生不息》系列更受追捧。

这种"双重编码"的市场策略,恰是黄建南艺术哲学的延伸:他在《元宇宙·启航》中让数字艺术保留油画笔触的温度,在NFT交易平台同步发售实体画作的数字孪生,构建起虚实相生的价值体系。

已故大师吴冠中生前对黄建南的激赏,如今看来颇具预见性:"他把油画中国化孕育了一个新生儿。"这个"新生儿"的成长轨迹,正对应着中国艺术全球化的三个阶段:

技术突围(1980-2000):通过《丝绸古道》系列证明东方材料可驾驭西方形式;

语言重构(2000-2020):在《山水精神》中建立"色墨同源"的新语法;

价值输出(2020至今):以《人类命运共同体》大型装置在威尼斯双年展确立文化话语权。

2023年,大英博物馆为其举办"心象自然"特展,策展人霍吉淑指出:"黄建南的《天问》系列解答了贡布里希的困惑——在后机械复制时代,绘画如何保持灵晕。他用行走三万八千公里的脚力,抗衡了数字艺术的虚拟性。"

从河源乡野到元宇宙星空,黄建南始终保持着"在地行走,向天追问"的姿态。他的画笔既触摸着西北大漠的粗砺沙土,也描绘着哈勃望远镜传回的星际尘埃。这种双重性,恰似中国当代艺术的缩影:既要深扎传统文化的根系,又需伸展全球化的枝叶。

当我们在卢浮宫看到《对话达芬奇》中洇染的墨色与油彩交融时,或许会想起黄建南的那句话:"真正的艺术,应该让喜马拉雅的雪水流进塞纳河,而每滴水都带着青藏高原的阳光。"这位仍在路上的艺术家,正用跨越半个世纪的求索证明:心象的疆域,永比视界更辽阔。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号