文博时空 作者 朱紫璇 公元621年,窦师纶踏上了前往蜀地益州的道路。他的新头衔是“大使”,肩负着为初生的唐王朝监制舆服器物的重任。此时的他或许并未意识到,这段旅程将催生大唐丝绸艺术史上的一颗明珠——陵阳公样。

从皇亲贵胄到陵阳公

窦师纶(593~671年)的一生从一开始就深深嵌入了初唐政治与文化的核心圈层。隋开皇十三年(593年),他生于扶风窦氏家族。《新唐书·宰相世系表》记载,窦氏自称东汉名臣窦章之后,因避难流亡于鲜卑拓跋部,改姓纥豆陵氏。这个源自鲜卑纥豆陵氏的世家,在北魏孝文帝汉化改革中改姓窦,以军功起家,从此融入中原士族之列,在北魏至隋唐的乱世中始终立于权力核心。

窦师纶的祖父窦荣定是隋朝左武卫大将军,祖母更是隋文帝杨坚的姐姐安成长公主。这层皇亲国戚的身份,让窦家在隋代便跻身顶级权贵圈层。其父窦抗则为唐高祖李渊的至交,自幼与李渊情谊深厚,晋阳起兵时,他毅然率领家族子弟投奔李渊。窦师纶也随父投身军旅,起兵途中,李渊第五子李智云被隋军捕获杀害。当众人畏祸避嫌时,窦师纶冒着生命危险收殓遗骸并将其秘密安葬。这一义举感动了李渊,正如他诏窦师纶言“汝收我爱子,还冝事我爱儿”。这份忠义,让窦氏获得超越军功的信任。窦抗也成为唐朝开国元勋,官至宰相。因此,后世有曰:“窦氏自武德至今,再为外戚,尚主者八人,女为王妃六人,唐世贵盛,莫与为此。”

窦师纶自幼便成长于这样一个坐拥顶级政治资源与工艺营造的门阀之中。而在窦氏家族中,美学似乎是一种家族基因的传承。窦师纶的父亲窦抗为隋朝幽州总管时,曾“创造五层大木塔,饰以金碧,扃舍利于其下”,到唐武德元年(618年)时担任将作大匠。他的堂叔窦璡,曾在贞观初年担任将作大匠,修缮洛阳宫时“崇饰雕丽”。就连窦师纶身为襄阳公主驸马的三哥窦诞也曾因“修营太庙赐物五百段”。放眼历史,一个家族有这么多成员参与国家重大文物的建设,除了清代“样式雷”家族外,恐怕再难找到能与之匹敌的了。

窦师纶所处的初唐,是一个宗教与政治交织的时代。李渊登基后颁布《先老后释诏》,将道教置于儒教、佛教之上,在这样的氛围中,窦氏作为与皇室休戚与共的外戚,自然顺应了皇室的宗教选择而信奉道教。窦师纶也被李渊亲口称赞:“知汝少好长生之道,仙经有陵阳子,今因汝功封陵阳郡开国公,旌所好也。”陵阳公的封号就得于此,这也为之后陵阳公样的诞生奠定了基础。

蜀都重任 结缘蜀锦

窦师纶出身士族,又从小接受工艺美学的熏陶,因此对工艺美学有着敏锐的感知。唐代张彦远在《历代名画记》中记载他“性巧绝,草创之际,乘舆皆缺,敕兼益州大行台检校修造”,这也是窦师纶命运真正的转折点。

唐王朝于武德三年(620年)在益州设行台尚书省,由同为扶风窦氏的窦轨出任左仆射要职,为益州地区的最高长官,相当于现代的省长之职。窦师纶极有可能就是在这样的背景下到达了益州,加上其善巧思的过人本领,被任命为益州大行台检校修造,如藤蔓般坚固的关系网也为窦师纶制造与推行陵阳公样创造了条件。

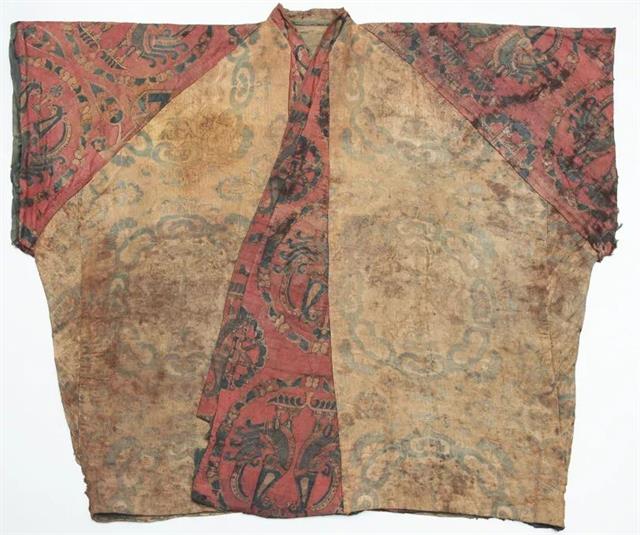

武德四年(621),窦师纶以大使身份赴蜀地,掌管重新设计新王朝所用服物制度等方面的工作,这个看似临时的任命,却让他与蜀锦结下了不解之缘。这里是当时中国的丝绸生产中心,蜀锦以“章彩奇丽”闻名天下。当时的益州,汇聚了来自各地的能工巧匠,保留着从三国时期延续下来的织锦传统。任职期间,他不仅负责皇家舆服器械的制作,更有机会深入接触蜀锦的织造工艺。

同时,丝绸之路这条横跨欧亚大陆的贸易通道,在唐代也达到了前所未有的繁荣。益州作为西南地区的经济文化中心,也受到了外来文化的影响,联珠纹、对兽纹等异域图案在当地丝绸制品中屡见不鲜,为窦师纶提供了独特的设计灵感。

丝路灵感:窦师纶的巧思三改

陵阳公样的出现,并非偶然的工艺创新,而是在胡汉交融、四海来朝的时代中孕育而生。

唐朝皇室本身就带着“混血”基因,隋炀帝、唐高祖的母亲都是少数民族拓跋鲜卑的孤独氏,唐太宗的母亲也来自鲜卑族。这种血缘的交融,让整个王朝对异族文化少了排斥,多了接纳。胡旋舞、马球风靡一时,窄袖胡帽成了时尚,装饰纹样里自然也多了些异族风情。这种民族大融合,极大地拓宽了人们的视野。

织锦技术也恰好迎来突破,斜纹纬锦和花楼织机的应用,使得丝绸花纹更加复杂多样,色彩也更加华丽多彩。

丝绸之路畅通无阻,带来中亚、西亚文化的深度交融。波斯的织锦、中亚的纹样顺着商路涌入中原,而中原的丝绸又沿着同一条路远销罗马、印度。开放的环境使得中亚、西亚乃至欧洲的艺术风格、纹样题材大规模传入中原。

其中就有两种关键的外来纹样沿着丝绸之路进入中原,成为陵阳公样最重要的灵感来源。

波斯萨珊王朝(今伊朗一带)的联珠纹是当时最具影响力的纹样之一。联珠纹是波斯萨珊王朝最具标志性的纹样,通常以20颗圆珠串联成联珠环,作为骨架,象征一种星象学层面的神圣之光。环内填充的一般都是动物纹样,如猪头、大鸟和狩猎骑士,它们带有明显的异域风格,造型古拙,雄健威猛。

此外,还有中亚粟特地区(今乌兹别克斯坦一带)的粟特锦。其图案一类以变形联珠纹或花卉作团窠环,填充狮、鹿、含绶鸟等动物纹,外饰稚拙的十样花;另一类则无团窠。色彩分为以青、绿、黄为主的冷色系列和以红、黄、藏青为主的暖色系列。

在这样的背景下,陵阳公样的出现,成了水到渠成的事。窦师纶在设计时,没有生硬地照搬这些纹样,而是对其进行了三重改造。

首先是结构优化,将原本比较生硬、异域感强的单层联珠环,创新为双层联珠环,淡化了波斯联珠环原有的星象学或宗教神圣寓意,增强了层次感和装饰性,使其主要作为一种美观、规整的装饰框架存在,更符合中国人的实用审美。

其次是题材创新,将窠内的单只动物改为成对的瑞兽,形成对雉、对鹿等对称构图。张彦远《历代名画记》记载,窦师纶创“对雉、斗羊、翔凤、游麟”,皆为中国传统吉兽。这些成双成对出现的瑞兽,不仅营造出强烈的平衡、和谐、圆满的视觉感受,更契合了中国人“好事成双”“圆满和谐”的吉祥观念。

三是环饰升级,将单纯的联珠环进一步本土化,在团窠外围添加花卉、卷草等辅助纹样,形成主次分明的视觉秩序。这种结构创新,使纹样整体更加圆润、繁茂、富丽,充满生机,既保留了西域纹样的异域风情,又符合中国人“花团锦簇”的审美取向。

窦师纶就这样用波斯的“环”装中原的“兽”,用中亚的“纹”搭中国的“意”, 最终造出一种全新的纹样,迅速风靡蜀地。由于其官封“陵阳公”,因此将此类纹样称之为“陵阳公样”。

环中万象:陵阳公样的样式流变

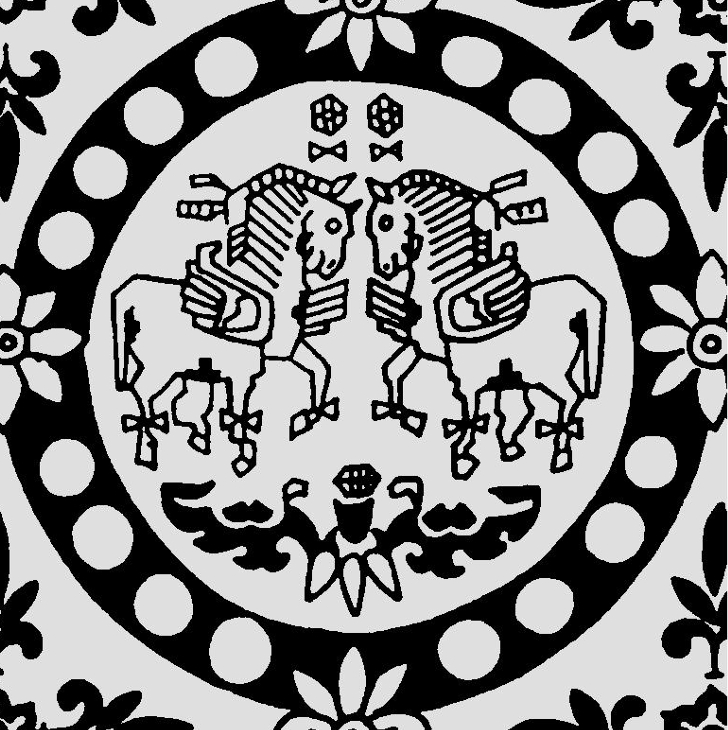

陵阳公样最根本的结构特征,是采用了“团窠纹”的骨架。所谓“团窠纹”,可以理解为一种圆形或近圆形的独立装饰单元,像一个个“花团”或“徽章”一样,在织物或器物表面进行规律性排列。

一个标准的陵阳公样团窠纹主要由两大核心部分组成。一是外圈框架,即团窠环,这是界定图案单元边界、构成视觉核心的环形边框。二是中心内容,即主题纹样,它位于团窠环中心,是视觉焦点的核心图案,通常是成对的祥禽瑞兽。这种“外框+中心”的结构,既满足了装饰的秩序感,又能表现华丽繁复的内容。根据团窠环形式的不同,陵阳公样发展出三种主要且具有时代演变关系的样式。

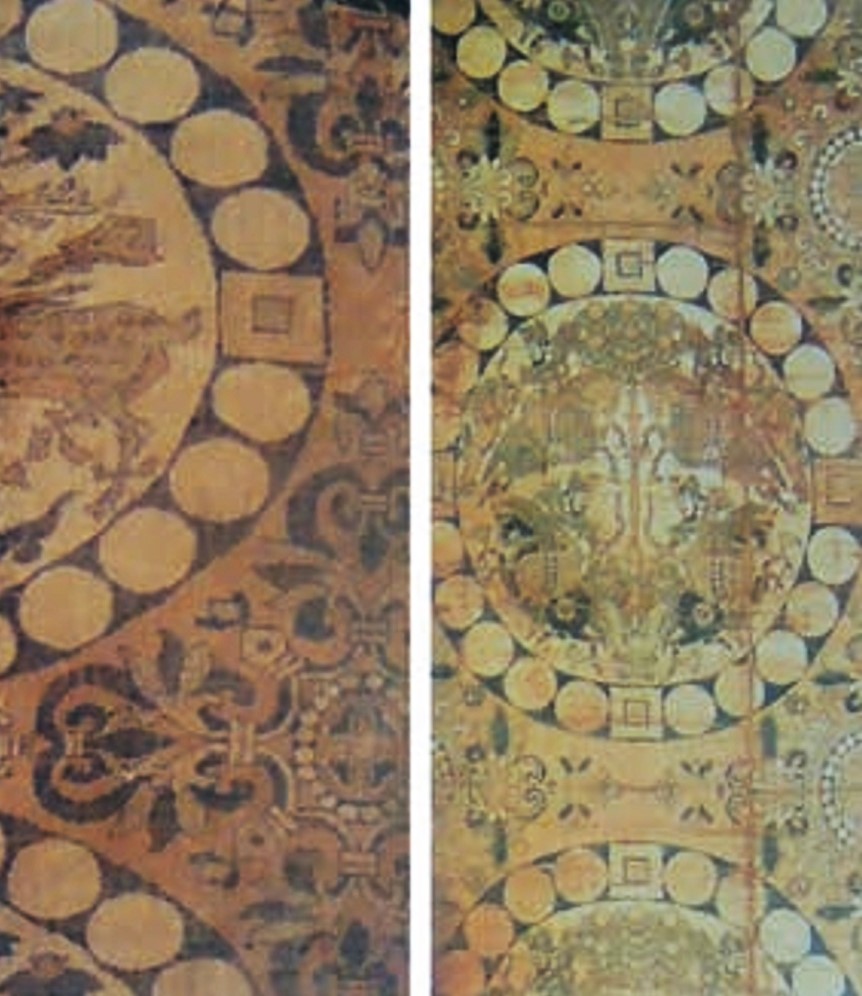

·早期样式:联珠团窠动物纹

联珠团窠动物纹是陵阳公样的初始形态,直接反映了其对中亚、西亚,特别是波斯萨珊王朝的丝绸图案的吸收。主要由20颗左右小圆珠串联成闭合圆形边框,环内是成对的或单个的动物纹样。

不过,这种样式外来风格非常强烈,造型相对规整但略显单调,主要流行于初唐时期。由于其异域特征过于突出,难以融入唐代追求更本土化、更华丽饱满的审美趋势,到盛唐初期就很少用在官服上了。

武德四年(621年)高级官员常服上的“异文”图案,很可能指的就是这种早期的联珠团窠动物纹。因使用时间短,被德宗朝人苏冕在《会要》中冠以“异文”之名。

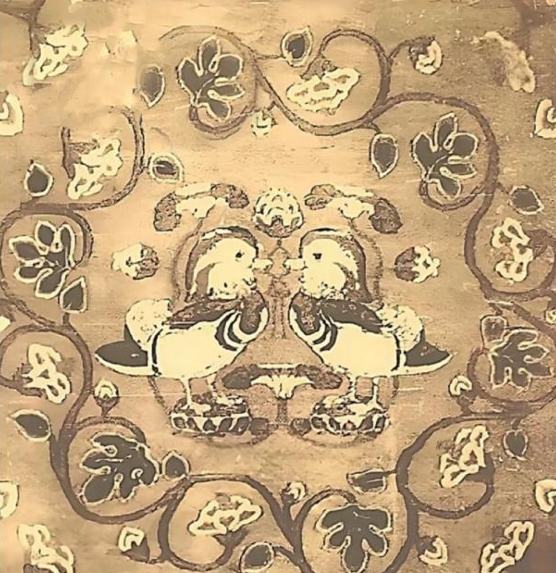

·主流样式:花环团窠动物纹

随着时代发展和审美需求的变化,陵阳公样逐渐本土化,其主流样式演变为花环团窠动物纹。这种样式完美契合了盛唐的自信、开放与富丽堂皇。

花环团窠动物纹用繁复的花卉、卷草或唐草纹取代了早期的联珠环。花环不再是单调的圆珠,而是由盛开的花朵、缠绕的藤蔓、饱满的花蕾等元素交织盘绕而成,形成一个极其华丽、富有生命力的环形边框。花环的来源可能是波斯的花瓣环,但在中国,它更多地被理解为由本土的忍冬纹或卷草纹发展演变而来。卷草的枝蔓常呈现出流畅的“S”形盘绕,充满了动感和韵律。

花环团窠内的动物纹同样强调对称式或中心式,但题材和风格发生了显著的变化。主要采用中国传统的祥禽瑞兽,如狮子、麒麟、凤凰、对龙、孔雀、仙鹤以及立鸟等,这些神兽仙禽象征着吉祥、尊贵和权力。造型也比早期的样式更饱满大气,充满了自信与活力,更具东方神韵。

发现于敦煌藏经洞的“吉”字卷草葡萄立凤纹锦残片就是例子,团窠环为葡萄卷草纹,藤蔓穿插盘绕,宛转流丽,叶瓣与果实造型丰硕,翻卷摇曳,形态自然。窠内的凤纹残缺较为严重,只有部分足、尾,但仔细观察仍能感受到其尾羽富有动态,似是展翅欲飞。

花环团窠动物纹区别于早期样式浓烈的异域感,与中国传统纹样完美融合,更契合盛唐时期浮华自信的社会审美心态。因此成为陵阳公样的代表样式,流行时间最长,贯穿盛唐,直至晚唐仍有余韵,影响力远超早期的联珠团窠纹。

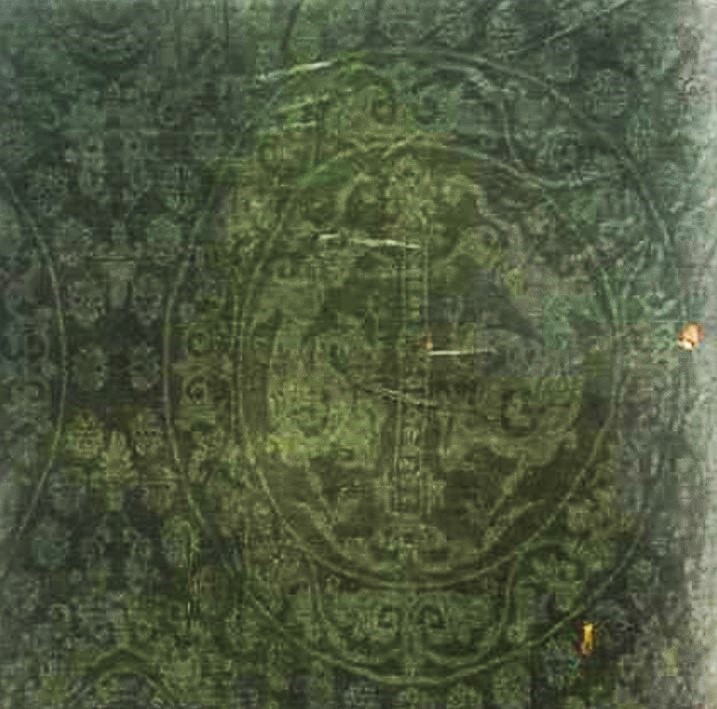

·特殊变体:双联珠团窠纹

在联珠团窠向花环团窠的过渡中,还出现了一种特殊形态:双联珠团窠纹。这种样式采用双层联珠环构成,用于补充空白部分的宾花是唐草十样花,视觉效果比单层联珠更丰富。中心填充的主题则是非常中国化的祥瑞动物,最常见的是象征威严的对龙纹。

这类织物大量出土于丝绸之路沿线,西至俄罗斯境内的穆格山下的唐代遗址,东至日本奈良,中国境内则是在吐鲁番、都兰。

尤为关键的是,吐鲁番出土的一件双联珠团窠对龙纹绮残片,背面有“景云元年双流县折调细绫一匹”的墨书题记,证明它是初唐四川地区的产品,结合窦师纶曾在四川主持织造的经历,这类纹样很可能是他的设计。

双联珠和龙纹样虽然是当时常见的经典组合,但也存在其他变化。除了双联珠外,有花瓣联珠、卷草联珠等。环内的对龙纹样也并不完全相同。其中最特别的一件是美国大都会博物馆收藏的斜纹地对龙纹绫——上面的对龙竟然没有龙头。目前唯一合理的解释是,织造这块绫的织工对龙的形象理解不够深入,因此省略了相对复杂的龙头部分。

锦上诗痕:陵阳公样的唐诗印记

陵阳公样虽然实物和文献记载较少,但唐诗作为唐代社会生活的百科全书,为我们提供了宝贵线索。透过诗歌,我们可以一窥陵阳公样在唐代的风貌。

唐代诗人敏锐捕捉到陵阳公样的独特风采。卢纶所见“花攒骐驎枥,锦绚凤凰窠”,是团窠中麒麟与凤凰的雍容华贵;杜甫赞叹“花罗封蛱蝶,瑞锦送麒麟”,瑞锦上的团窠麒麟更显尊崇;孙光宪描绘“团窠金凤舞襜襜”,金线织就的团窠凤凰仿佛在衣襟上翩然起舞;韦庄诗中女子“鸳鸯愁绣双窠”,愁绪中仍不忘鸳鸯的意象。

这些诗句清晰地勾勒出陵阳公样的特征:以花卉或联珠构成团窠圆环,内部填充成双成对的祥瑞动物。麒麟和凤凰正是陵阳公样中的翔凤、游麟,而鸳鸯则是指对雉。这些纹样结构饱满,色彩绚丽,一改之前云气兽纹的单一,融合西域艺术元素,成为引领唐代贵族服饰风尚的标杆,当时的贵族女子都以拥有一件“窦师纶款”锦衣为荣。

顾况笔下技艺超群的乐师获赏时“银器胡瓶马上驮,瑞锦轻罗满车送”的场景,更印证了陵阳公样与与西域银器、胡瓶同列,价值连城。陵阳公样作为四川织造专供内库的珍品,随着驼铃西去,与银器、胡瓶一同穿梭于东西方之间,成为盛唐时期中外文化交流的见证。

窦师纶和他的陵阳公样,就像初唐的一扇窗。透过那些织锦纹样,能看见胡商的驼队带着波斯珠子走来,能看见巧匠的织机上,异域纹路渐渐融进中原的祥瑞寓意。从蜀地的作坊到长安的官服,从丝路的驼铃到唐诗的咏叹,这团窠里的瑞兽,早不是简单的花纹。它藏着一位匠人的巧思,一个王朝的包容,还有不同文明相遇时的交融。

参考文献

李剑平.唐代服饰图形“陵阳公样”的研究与设计应用[D].北京服装学院,2017.

韩梦冉.唐代“陵阳公样”图案创新设计与应用研究[D].山东工艺美术学院,2024.

曹颖.陵阳公样命名寓意考[J].美术教育研究,2023,(08):36-38+42.

图片 | 朱紫璇

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号