作者:张梦佳

清 张熊《荷花蜻蜓图》台北故宫博物院藏

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。(《小池》)

阳光透过树叶洒在水面,清流缓缓而过,悄然滋生初露尖角的小荷。蜻蜓飞来,轻轻落在嫩叶上,叶片微颤。杨万里笔下的小池,静谧清澈,短短四句,已勾勒出一幅诗意盎然的初夏小景。那微风拂过水面的轻柔,那蜻蜓偶尔点水的涟漪,都透过纸面,化为活泼而灵动的画卷。

杨万里,南宋诗人,字廷秀,号诚斋。一生咏诗两万余首,流传至今的也有四千二百首。他的“诚斋体”风格别具一格,诙谐幽默、平易浅近,喜欢捕捉自然中的寻常细节。那些极为普通的日常景致,那些细碎琐事,在他笔下,也能写得有滋有味,意趣盎然。质朴中透出风雅,清新晓畅之趣,又带着市井烟火的生动。

他的诗里有山川花木,有市井巷陌,有农家炊烟,也有野店茶香。从品茗赏茶到时令饮食,从野店茶肆到田园居家,凡人细事,亦能入诗,在他的笔下,皆流淌出生活的诗意,也彰显出宋人的风尚。

南宋 刘松年《撵茶图》 台北故宫博物院藏

盏中乾坤:分茶与香事

南宋时期,品茶风气正盛,无论是富贵人家,还是寻常巷陌,都少不了一盏好茶。杨万里更是出了名的嗜茶之人,不仅在当时的文人圈广为人知,后世也常津津乐道。在他留下的四千二百余首诗作中,随处可见关于茶的描写。或细品茶韵,或赏玩分茶,连半夜失眠也离不开一盏茶汤。

杨万里生于江西吉州,那里山水环绕,水清茶香,是著名的产茶圣地,正如陆羽《茶经·八之出》所言:“江南,生鄂州、袁州、吉州。”诚斋先生对茶的热爱,似乎是打从出生起就注定的。

在众多茶品中,杨万里尤爱双井茶。

《晚兴》一诗中,他写道:“双井茶芽醒骨甜,蓬莱香烬倦人添。”双井茶甘爽如醒骨,喝一口便神清气爽,似乎所有疲惫一扫而空。

双井茶,又称洪州双井、黄隆双井、双井白芽,产于江西修水、南昌一带,是宋代名茶之一,亦是会向朝廷进贡、供皇室饮用的贡茶。因茶树生于双井村,故而得名。双井茶属于芽茶,色白如玉,品质上乘,久负盛名,自唐宋来,深受文人墨客青睐。

北宋著名文学家欧阳修对双井茶极为推崇,甚至专门以“双井茶”为题,写过一首诗:

西江水清江石老,石上生茶如凤爪。

穷腊不寒春气早,双井芽生先百草。

白毛囊以红碧纱,十斤茶养一两芽。

长安富贵五侯家,一啜犹须三日夸。(《双井茶》)

在他的《归田录》中,也写:“自景佑已后,洪州双井白芽渐盛,近岁制作尤精,囊以红纱,不过一二两,以常茶十数斤养之,用辟暑湿之气,其品远出日注上,遂为草茶第一。”

茶芽的细嫩,犹如“凤爪”,采摘好的茶芽用红纱装裹,每袋不过一二两。存放时为了防止受潮发霉,要拿十几斤普通茶叶来养护,这就是“十斤茶养一两芽”。足见其珍贵。

饮过此茶,“一啜犹须三日夸”,足以见得欧阳修对双井茶的推崇与赞美。

苏门四学士之一的黄庭坚出生于江西修水,正是此茶的产地。他在收到家乡寄来的名品双井茶后,馈赠苏轼,并写下一首《双井茶送子瞻》。主意是为了表达对苏轼的仰慕与关爱,也是委婉的劝解,但其中有一句,“我家江南摘云腴,落硙霏霏雪不如”。生长在高处的茶树,吸收云雾滋养,叶片格外繁茂,因此用“云腴”来形容茶叶的丰润与鲜嫩。虽为衬笔,却也写出了双井茶之好、之妙。

在宋代,喝茶的方式与今天不同,人们并非直接用滚水浸泡,而是先将茶叶研磨成细粉,再将水煮沸冲泡。所以诗里说“落硙霏霏雪不如”,茶粉洁白,连雪花都比不上它的细腻与纯净。

欧阳修位列“唐宋八大家”之一,可谓是北宋初期的文坛泰斗。他自号“六一居士”,后人为了纪念他,在西湖之滨的孤山凿建一泉,名为“六一泉”。杨万里后来游历西湖时,身上正好携带有家乡的特产“双井茶”,遂因地制宜,以“六一泉”水烹煮,并写下这首《以六一泉煮双井茶》:

鹰爪新茶蟹眼汤,松风鸣雪兔毫霜。

细参六一泉中味,故有涪翁句子香。

日铸建溪当退舍,落霞秋水梦还乡。

何时归上滕王阁,自看风炉自煮尝。

在他眼中,新采的双井茶叶,如鹰爪般纤细卷曲,煮茶时汤面浮起细碎泡沫,如同螃蟹的眼睛在水中微微闪动。水沸声如松涛,茶沫如霜花,茶汤清冽,沁人心脾。

“六一泉”即指六一居士欧阳修,“涪翁”更是黄庭坚的晚号。虽同为宋人,一北一南,杨万里与他们相隔百年。品下这双井茶,也唤起了他对这两位著名文学家咏茶诗句的回忆。不仅如此,眼前之景更让他联想起《滕王阁序》,“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”。遥望家乡,心中满是惆怅与乡思,他盼望有朝一日能登滕王阁,再煮饮双井茶,再俯瞰那秋水长天。

当然,对宋人来说,茶之妙不仅在于饮茶,茶的艺术,亦在于烹。

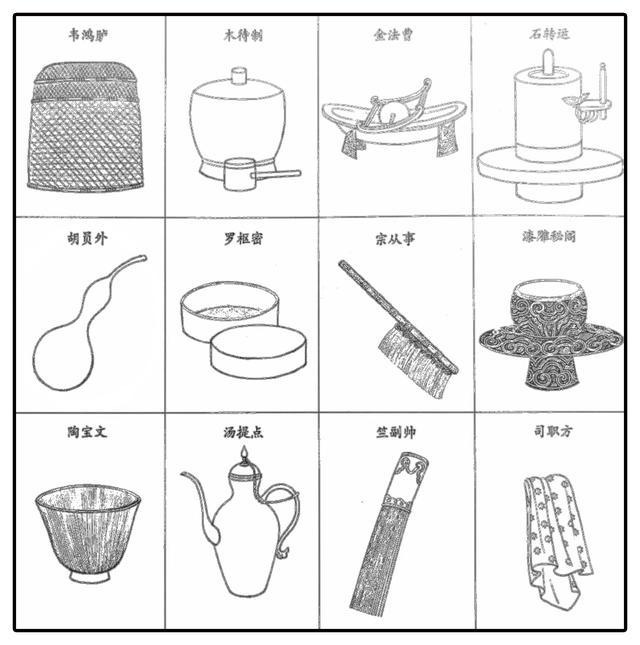

南宋 审安老人 《茶具图赞》茶具“十二先生”

在《澹庵坐上观显上人分茶》中,杨万里曾详细描写过一场精彩的分茶:

分茶何似煎茶好,煎茶不似分茶巧。

蒸水老禅弄泉手,隆兴元春新玉爪。

二者相遭兔瓯面,怪怪奇奇真善幻。

纷如擘絮行太空,影落寒江能万变。

银瓶首下仍尻高,注汤作字势嫖姚。

不须更师屋漏法,只问此瓶当响答。

紫微仙人乌角巾,唤我起看清风生。

京尘满袖思一洗,病眼生花得再明。

汉鼎难调要公理,策勋茗椀非公事。

不如回施与寒儒,归续茶经传衲子。

在南宋茶道中,分茶自有一番独特风韵。它始于唐,兴于宋,是文人雅士热衷的心头好。与其说是饮茶,不如说是赏茶。

宋 佚名 《斗浆图》 黑龙江省博物馆藏

茶人在注水时,凭手法和力度的微妙控制,让茶沫在盏面浮动,变幻出不同的图案。水流激荡,茶香袅袅,泡沫层层叠叠,或旋转回环,或缓缓铺展,如雪花落下,又似絮絮飘零,若即若离,恍若梦境。可以说,分茶完全是视觉的艺术。

杨万里尤爱分茶,在他的诗里,将这茶艺之妙描绘得灵动鲜活:显上人持银瓶注汤于黑釉兔毫盏中,水线缓缓落下,涌起雪白泡沫,如行云流水,又如寒江倒影,甚至隐约呈现出文字形状,如草书般龙蛇舞动。所以他感叹:“分茶何似煎茶好,煎茶不似分茶巧。”

北宋 白瓷茶盏 东京城州桥遗址

唐代以煎茶为主,茶具多选用如玉如冰的青瓷、白瓷,色泽莹润,正适合煮沸茶汤的洁白清澈。然而到宋代,饮茶方式的改变直接推动了茶器形制的变化,点茶法取而代之,茶末击拂后,表面泛起细腻的泡沫,若用浅色茶盏,反而显得暗淡无光,于是黑釉盏应运而生,成为斗茶的的最佳伴侣。杨万里诗里的“兔瓯”,正指的是黑釉兔毫盏。

宋 黑釉兔毫盏 北京故宫博物院藏

福建建阳窑烧制的兔毫盏(建盏),釉色乌黑透亮,盏内有细密的毫纹,如兔毛般闪烁。宋人斗茶,讲究茶汤白而绵密,故需以黑盏衬托白茶沫的清丽。宋徽宗在《大观茶论》中也提到:“盏色贵青黑,玉毫条达者为上。”

与点茶技艺相辅相成,宋代茶盏的造型也不同于前朝,往往采用大敞口、斜直腹、小圈足的设计,形如斗笠,宋人称之为“瓯”。这种设计独具匠心:大敞口使茶末悬浮空间更大,斜直腹便于茶末在击拂时迅速上浮,而小圈足则使茶渣沉淀——可谓是兼具了美观与实用。

青黑盏面,映衬银毫斑纹,既有质感,又能将白茶汤衬托得分明。黑白交织,流动得茶沫若隐若现,所以杨万里写:“二者相遭兔瓯面,怪怪奇奇真善幻。”茶人仿佛化身画师,盏面即是画布。人在其中,看不尽乾坤变化,品不尽其中意趣。光怪陆离间,如梦如幻。

分茶之美,正在于那刹那间的奇妙幻象。茶盏不过寸许,却可承得下万象世界。纵然图案须臾即散,留下得不过一盏清茶,仍足以让人回味良久。

宋人爱茶,因此更要营造品茗的意境。茶香虽清,可单有茶香总觉意犹未尽,唯有焚一炉好香,才能与茶味相得益彰。

琢瓷作鼎碧于水,削银为叶轻如纸。

不文不武火力匀,闭阁下帘风不起。(杨万里《烧香七言》

香炉以青瓷制成,釉色青碧如水,仿佛碧波荡漾。炉中放置薄如纸的银叶,缓缓焚烧珍贵的古龙涎香,那香气浓郁而悠长,但因隔火而不见烟。

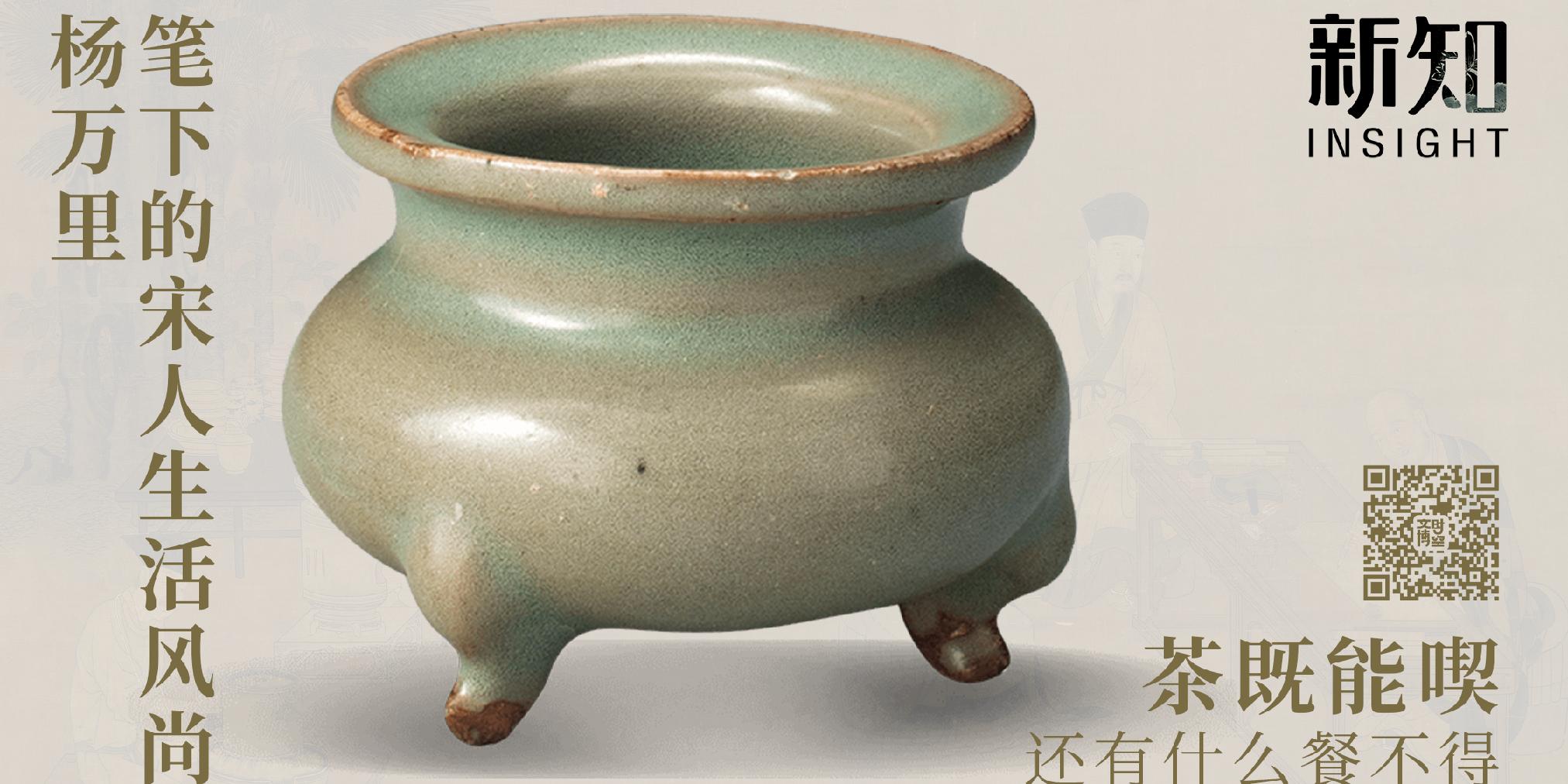

北宋 青釉三足香炉 青瓷博物馆藏

隔火熏香法,是宋人焚香的独到之处,所谓“取香不取烟”。宋人讲究香气的清和悠长,因此以银片隔火以减弱明火,使香料徐徐散开弥漫在茶席之上,宛如清风徐来,既无浓烟扰人,又能长时间留香,最适合文人静坐品茗。

北宋 白瓷香熏 东京城州桥遗址

香炉中氤氲香气缭绕,茶盏中雪白茶沫如行云流水,茶香与熏香交织,雅士们对坐,品茗论道,人在其中,茶未入口,心已先宁。

杨万里嗜茶成癖,自嘲:“未嫌诗得瘦,只苦茗妨眠。”也写:“已被诗为祟,更添茶作魔。”但同时,《不睡四首》诗里,他又说:“夜永无眠非为茶,无风灯影自横斜。”诗与茶,仿佛成了他生活中相互纠缠的灵感之源。

不过,在分茶游戏之余,杨万里也不乏自省:“汉鼎难调要公理,策勋茗椀非公事。不如回施与寒儒,归续茶经传衲子。”与其流连于分茶妙技,不如将这好茶分给清贫的读书人,让他们续写茶经,传与僧侣。带有玩笑意味,也是儒者的自我警醒:茶事虽雅,终究不过小技,若耽于其中,便与“经国济世”之志相悖了。

正所谓“器以载道”,君子饮茶,不止于浅尝轻饮、口腹之欲,更应当于一壶一盏中体悟清寂雅趣,在茶香中省察心性。恐怕这才是文人雅士的“茶之道”。

明 王问《煮茶图》(局部)台北故宫博物院藏

四时有味:节令与饮馔

四时流转,饮食自有其节令之味。宋人的餐桌上,自然不仅有茶,还有应时应景的点心与佳肴。

杨万里写过很多春天——“似青似白天浓淡,欲堕还飞絮往来”的春天,“乍暖柳条无气力,淡晴花影不分明”的春天——他笔下的春天,既有春回大地,又有盎然生机。虽然他又感叹,“无那风光餐不得”,但谁说这大好春光就“餐不得”呢?

有句古话讲,“民以食为天”。绿意萌发的时节,当然少不了饮食情趣。

《清明杲饮二首》中杨万里写:“雪藕新将削冰水,蔗霜只好点青梅。”莲藕刚从井水里捞起,薄片如玉,凉透了,晶莹剔透。青梅裹着一层糖霜,像裹上一层春天里薄薄的雾霭,酸里透甜,入口化渣。这样一席清凉爽口的点心,解渴也解乏,透着春天独有的灵动和新鲜。

春日宴席上,当然不止冰镇莲藕和蜜渍青梅,在《清明杲饮二首》的另一首里,杨万里写:“南溪春酒碧于江,北地鹅梨白似霜。”江南地区自古便有酿春酒的习俗。新酿的米酒,色泽清碧,味道甘醇,置于陶罐中,飘散微醺的香气。再配上北地鹅梨,那白净如霜的梨肉,咬一口清甜脆爽,仿佛整个春天的甘洌都凝于齿间。这首诗的后半还写:“绝爱杞萌如紫蕨,为烹茗碗洗诗肠。”杞萌即枸杞的嫩芽,初春常见的一种野菜,美味非常。

宋人重视时令,讲究四时有味。清明前的寒食节,也是宋代重要的时令节庆之一。

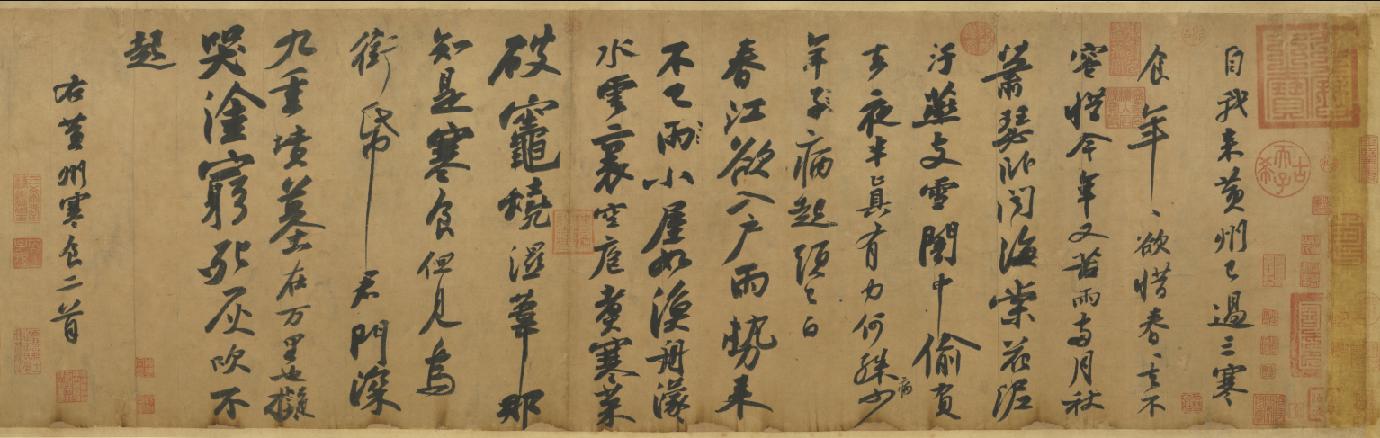

北宋 苏轼 《寒食帖》(局部) 台北故宫博物院藏

相传寒食节起源于春秋战国时期晋文公,为纪念介子推,而禁忌烟火,只能吃冷食,所以名为“寒食节”。

每到寒食前后,家家户户早备好各种冷盘、果饮、蜜饯,种种佳肴玲琅满目。杨万里在《寒食对酒》里写:

先生老多病,颇已疏绿醑。

儿童喜时节,笑语治樽俎。

南烹俱前陈,北果亦草具。

蝤蛑方绝甘,笋蕨未作苦。

寒食节当天,诗人因年老多病不再贪恋美酒,孩子们却是兴高采烈,围坐在一起忙着布置酒菜,屋里一派热闹景象。南方的菜肴,北地的果品,都齐齐摆上餐桌:蝤蛑(梭子蟹)蟹黄饱满,鲜美甘甜。春笋、蕨菜刚从土里拔出来,尚带着泥土的气息,因此也新鲜水灵,还没有生出苦味。小孩子围坐在桌边,叽叽喳喳,笑声不断,年迈的杨万里坐在一旁,看着满桌佳肴,心中也泛起暖意。

寒食节禁火冷食,却因这一份热闹,变得格外温馨。

宋人爱吃蟹,尤其是秋天。蟹肥膏满,持螯对酒,成为一种风雅之事。文人雅士聚在一起,往往少不了螃蟹助兴。

宋 佚名《荷蟹图》 北京故宫博物院藏

北宋著名文学家、政治家宋庠曾写:“左手螯初美,东篱菊尚开。”左手持螯,右手把酒,秋风微起,菊花摇曳,蟹香在杯盏间流转,好不惬意。苏轼更是自称“老饕”,对吴中稻蟹爱不释口。他在诗中写:“堪笑吴兴馋太守,一诗换得两尖团。”爱蟹之深,竟不惜以诗易之。陆游也直言:“有手但可持蟹螯。”。

杨万里自然也逃不过食蟹的诱惑。他在《糟蟹六言》中对糟蟹大加称赞:“霜前不落第二,糟余也复无双。”糟蟹色泽橙红,蟹黄如金,肉质丰腴,腌渍得当,入味浓郁。清香中带着微闲,鲜美中透出酒韵,吃上一口,便觉齿颊留香。他对糟蟹的描绘,也尤为精妙:“酥片满螯凝作玉,金穰熔腹未成沙。”蟹螯酥软,似凝脂美玉,光滑细腻,入口即化。那金黄的蟹膏,温润饱满,似琥珀般泛着光泽。一口咬下去,绵密的质感在齿间融化,甘香满满。

杨万里爱之极深,甚至还专门写了一篇《糟蟹赋》,称糟蟹“能纳夫子于醉乡,脱夫子于愁城”。食蟹于他,不仅是味觉享受,更是一种生活方式。一盘糟蟹,一壶清酒,秋风吹过,愁绪全消,只余醉卧秋日之中的闲适与从容了。

器以载道:金银与瓷器

一杯一果一菜一味,不光是口腹之享,也是季节的信物。

春日就该尝采山野菜佐茶,秋天就该食糟蟹配酒。宋人生活中,饮馔不仅果腹,亦是亲近自然、寄托情怀的一种方式。因此不仅对待食物郑重其事,就连使用的酒具食器,都精美无比。

宋 葵形银盏 彭州市博物馆藏

两宋时期,商品经济繁荣,市民文化兴盛,金银器不再专属于达官贵族。《东京梦华录》里记载,“凡酒店中,不问何人,止两人对坐饮酒,亦须用注碗一副,盘盏两副,果菜碟各五片,水菜碗三五只,即银近百两矣。虽一人独饮,碗遂亦用银盂之类。”不仅高档酒楼中用白银打造成套酒具来招徕贵客,哪怕是街边道旁的茶坊酒肆,只要店主稍有财力,也会尽可能使用金银器盛蔬果小食。

且那时的文人士大夫讲究风雅,追求自然雅趣,于是宋代的金银器,不再像唐代那样华丽浓艳,不再刻意堆砌龙凤异兽的繁丽纹样,而是讲求线条流畅、造型清丽。或是简约小景,或是瓜果花卉,既有文人书卷气,也带着市井的质朴与生活的意趣,自然又灵动。

南宋 菊花金碗 彭州市博物馆藏

碗口犹如菊瓣绽放,弧腹犹如花瓣层叠,四周还雕有叶脉,真正宛如一朵盛开的金菊。菊花象征高洁与坚韧,在宋代,被不少文人推崇。杨万里就曾写诗歌咏:

物性从来各一家,

谁贪寒瘦厌年华?

菊花自择风霜国,

不是春光外菊花。(《咏菊》)

宋人爱花,花是少不了的装饰,在这种风尚的影响下,不仅金银器皿,花叶瓜果亦是瓷器上常见的样式纹样。

北宋 青白釉莲瓣纹瓷碗 东京城景龙门遗址

北宋 定窑白釉荷叶式盏托 故宫博物院藏

北宋 汝窑青瓷莲花式温碗 台北故宫博物院藏

宋代是陶瓷工艺发展的巅峰时期,大江南北名窑迭起,其中汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑,更是宋代瓷器中的翘楚,均以独特风格和精湛工艺闻名于世,被称为“五大名窑”。无论是汝窑的天青如洗,钧窑的釉变如霞,还是哥窑的纹如冰裂,定窑的白瓷如玉,宋瓷之美,美在它温厚与含蓄,正契合了宋人的内在气韵。

花形碗盏中盛着佳肴美酒,饮者对坐,轻声谈笑,窗外花枝微颤,香气盈室。映着烛光,花影晃动,似真似幻。或举杯,或浅酌,酒色在碗中荡漾,倒映着人的笑颜,透出几分醉意。

北宋 宋徽宗赵佶《文会图》 台北故宫博物院藏

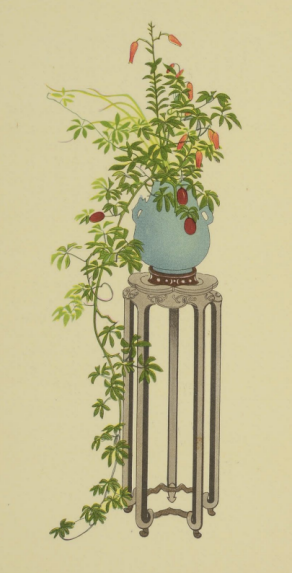

杨万里有一首著名的诗《道旁店》:“路旁野店两三家,清晓无汤况有茶。道是渠侬不好事,青瓷瓶插紫薇花。”

路边遇到几家小店,大清早连水、茶都没有备齐,要说店主懒散呢,青瓷瓶里却先插上了紫薇花。寥寥几句,尽显普通人在平凡琐碎的日常生活中,对美的渴求。

“青瓷插花”

图源:《小原流盛花瓶华杰作选集.1935年小原六合轩刊本》

宋人的生活,总是与自然相连,与天地共生。在杨万里笔下,那雪白的梨、酸甜的梅,那碗中凝脂般的蟹膏,都不只仅仅是食物,而是生活的诗意,映照着宋人追求雅致情趣的心境。宋人以茶为道,以酒会友,饮食在他们眼里,更是一场艺术的表达。黑釉兔毫盏中涌动的雪白茶沫,金碗瓷盏展现的花果之形,都是风物之美与人情之雅的交织,透着清雅,又满含闲趣。

他们在平淡中见风骨,于寻常中现滋味,风雅而克制,细腻而悠长。杨万里恰恰擅长从日常物事汲取灵感,以平易晓畅的词句,赋予市井巷陌的生活细节以独特的韵味,化为隽永的诗篇。在他笔下,所有看似普通的物象,无不透出闲适从容的气息。这种在寻常中寄托情怀、在质朴中感悟美的方式,正是宋人的生活美学,也是诗意隐于平常之中的生活哲学。

图片 | 张梦佳

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号