(作者:董婷婷、于凌)

下午2点刚过,纺机社区的日间照料中心便热闹了起来。4位精神矍铄的老人围坐在麻将桌旁,牌落有声,笑话家常。“我们把这儿当娘家了,几乎每天都来,可热闹了,一天过得快乐又充实。”81岁的白凤芹说。

社区老人在日间照料中心进行娱乐活动 董婷婷 摄

这个场景发生在咸阳市秦都区纺机社区。但其乐融融的画面背后是纺机社区不得不面对的“银发难题”:这个面积仅0.2平方公里的社区,常住人口达4321人,其中60岁以上老人多达1332人,占比接近31%。如何让如此庞大的老年人群体,特别是其中失能、半失能和生活困难的老人,实现老有所养、老有所依、老有所乐呢?

深入调研精准对接群众需求

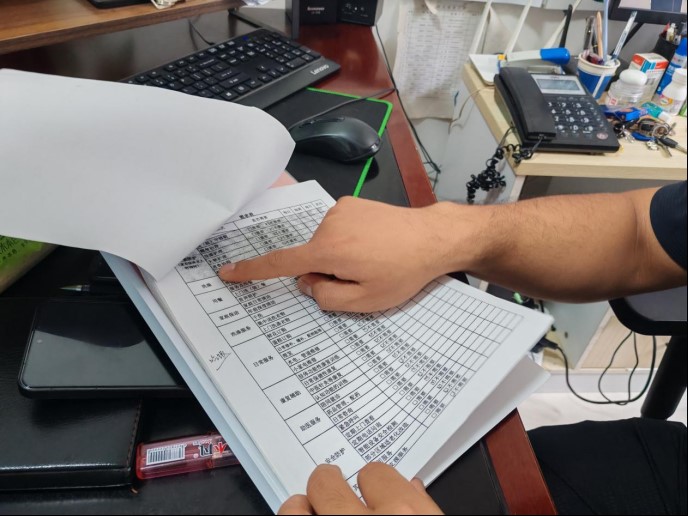

纺机社区党支部书记杜创的办公桌上摞着两沓资料。其中一份是收集来的居民需求调查问卷。另一份是根据原始问卷的数据做成的调查报告,上面详细记录着社区所有60岁以上老人的安全防护、日常服务、康复辅助等方面的需求信息。这是社区8名工作人员联合志愿者多次上门拜访整理完成的。

居民调研资料 于凌 摄

“我们必须摸清大家最真实的需求,才能精准地开展工作。”杜创介绍道。深入调查研究的背后是对群众需求的精准回应,更是对基层治理细节的极致打磨。

激发互助居民自治显活力

纺机社区的居民多为原纺织机械厂退休的职工及子弟,邻里关系紧密,认同感和归属感深,这是居民自治得以生根发芽的沃土。

社区的“悦邻里帮帮团”会主动排查需要关心的老人,为他们提供精神慰藉和生活上的帮助。“红白理事会”负责社区婚丧嫁娶事宜的组织协调。如给社区的人办白事,会象征性收取200—300元的费用。杜创介绍称,盈余会用于3个渠道,“第一部分给办白事的人补贴100元油费,第二部分是在小年前给辖区90岁以上的老人免费发放大米;第三部分是在小年时举办一场小型的文艺汇演,邀请辖区孤寡老人”。

杜创介绍社区情况 董婷婷 摄

此外,社区设置了“小梁调解室”来化解邻里纠纷。社区舞蹈队则由居民自发组队建成,每年都会举行两场大型文艺汇演。这些组织由居民自发组成、自我管理、自我服务,极大增强了社区的凝聚力,也让老年人找到了发挥余热、体现价值的平台。

构建医养融合体系 助力老人安度晚年

“医养结合”即“医疗+养老”的结合。社区与纺机医院合作建立了纺机社区卫生服务站,主要在日常医疗服务、居家养老服务和机构养老服务方面为居民提供帮助。

“最初我们只想做养老,但考虑到居民的看病需求,最终还是保留医疗服务。不过床位有限,我们只能接受一些失能、半失能的老人,以此作为突破点,再拓展居家养老服务,最终形成现在‘医养结合’的格局。”医养机构负责人乔娟说。

日常医疗服务主要是开设社区医务室,为老年人提供常见病、多发病的诊治及健康咨询等服务,并建立健康档案,为他们的健康保驾护航。

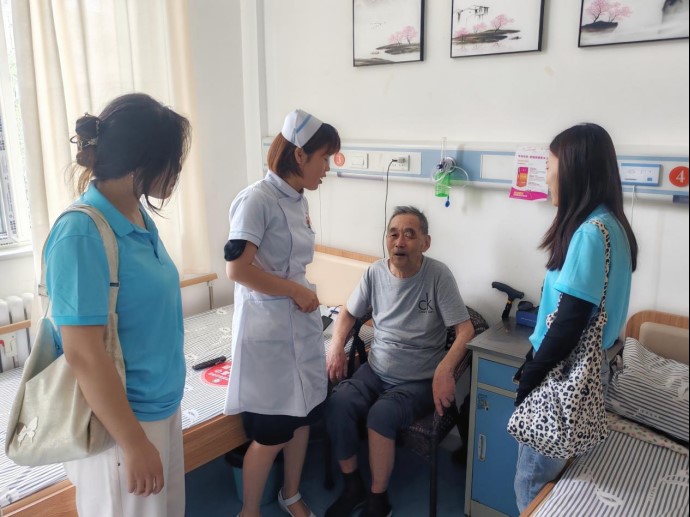

居家养老服务主要是面向困难群众的兜底服务。老人可享受每月4次免费或补贴的上门服务,可以提供用药指导、身体监测等。这种模式可以让老人在熟悉的环境中得到专业的照护,减轻家庭负担,同时也盘活了医疗资源。吴爷爷的女儿说:“这里的技术、护士和大夫都很不错,照顾得也很细致,我比较放心。”

机构养老服务主要是社区与纺机医院合作建立的街办级养老服务中心,专门服务失能、半失能老人,依托医院背景,能提供专业的医疗护理,如生活照料、用药管理和康复训练等。

98岁的康建华是抗美援朝的一名老兵,因心脏病、高血压等疾病走不了路,但在机构的支持下,已经可以在陪同下进行简单锻炼。负责人乔娟说:“老爷子跟我熟,我一来他就高兴,他和我们护理员的关系也特别好。”康建华拉着乔娟的手说:“这里好!”

康建华老人 图为受访者提供

全身瘫痪的陈海勤和他下肢瘫痪的妻子住在一间病房里。他的妻子看见我们进入房间慰问,情绪有些激动,哭了起来。乔娟解释道:“她有点脑梗后遗症,一见人就比较激动,控制不了自己的情绪。”乔娟连忙安慰:“孩子们陪你聊聊天,不哭,好不好?”说着,乔娟熟练拿起抽屉里的药膏,悉心为她涂抹按摩。

乔娟说:“老人在我们这是有病治病、无病养老,双重结合。让他们花最少的钱能在社区获得最好的服务。”

纺机社区善于将资源进行最大程度的整合,体现了“取之于民,用之于民”的智慧,激发了社区的内生动力和互助精神,实现效益最大化,有效应对了深度老龄化的挑战。长此以往,杜创也收获了居民普遍的认可。白凤芹说:“我们就冲着书记来,大家都愿意来这儿,在这可高兴了!”

在这里,养老不再是沉重的负担,而是有“邻”相助、有“医”可靠的踏实晚年。纺机社区的故事或许能为更多银发浪潮下的家园提供一份温暖的参考答案。

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号