404 Not Found

1

纳粹党长长的黑名单早就列好了,希特勒1933年1月30日上台后,这份黑名单马上变成了抓捕名单。纳粹党要将它痛恨的政治对手、共产主义者、社会民主党以及犹太人一网打尽。1 9 3 8年,德国又吞并了奥地利。进军维也纳的当晚,纳粹党人带枪冲进了米瑟斯(Ludwig von Mises)的住宅,没收了他的图书、文件和手稿,但是没有抓到他本人。政治嗅觉灵敏的米瑟斯之前已离开了奥地利,还提醒了他的很多学生趁早远走高飞,哈耶克(F.A.Hayek)便是其中之一。

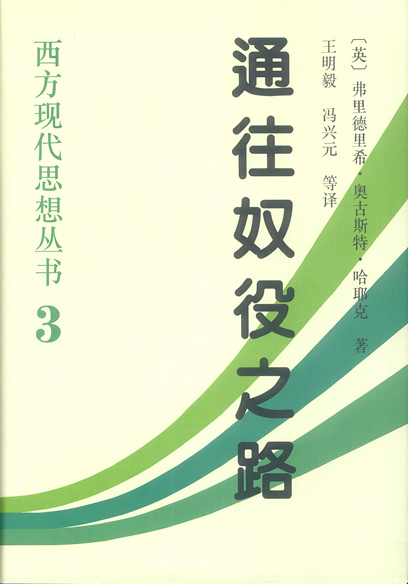

哈耶克于1931年来到英国。英法对德宣战后,他写信给英国政府,要求担任对德语国家的宣传工作,但是被礼貌而坚定地拒绝了。哈耶克对此十分愤懑,却也无可奈何,只好继续治学。但这次不愉快的经历最后却被证明是件好事——他在二战期间研究知识分子史,正是在此过程中,衍生出了《通往奴役之路》这本书。

2

从一开始书稿被好几家出版社拒绝,多番折腾后才有一家英国出版社很不情愿地印了2 0 0 0本,到后来多次加印仍然在很多书店卖断了货,把出版社忙得焦头烂额——《通往奴役之路》是出版史上罕见的非虚构类学术畅销书。

但在当时的评论界和学术界,此书却引来了很多攻击。《纽约时报》的书评不无嘲讽意味地说,这真是一本“忧伤而愤怒的小书”。凯恩斯(John Maynard Keynes)写信给哈耶克,作为终生论敌,他矜持地称赞这是本“伟大的书”,说他自己“从道德和哲学角度上差不多同意整本书的意见”,也就是说,在经济学角度上基本全部不同意。英国著名哲学家以赛亚·伯林(Isaiah Berlin)就说得比较尖刻了,他在给朋友的一封信中写道:“我还在读哈耶克博士那本糟糕的书。”

3

这本书和米瑟斯1922年出版的《社会主义:经济与社会学的分析》有千丝万缕的关系。后者对社会主义制度的很多分析对哈耶克影响深远。但问题是,在近500页的篇幅里,米瑟斯始终没有对“社会主义”这一名词作出明确的定义,这不得不说是一个很大的疏漏。哈耶克的《通往奴役之路》在一开始也延续了这个失误,好在他后来发现,有必要说清楚,在各种“社会主义”层出不穷的20世纪,他所批判的“社会主义”的定义到底是什么?

在1976年版的序言里他写道,书里批判的是“把一切生产收归国有,实行中央计划经济”的社会主义,而不是以瑞典为代表的国家实行的那种“通过征税手段重新分配收入,实行福利制”的社会主义。哈耶克并不反对所有政府干预经济政策,他说:“维持竞争也并非与广泛的社会服务制度不兼容,只要这种服务的组织所采取的方法不至于在很大范围内使竞争时效。”也就是说,在不影响自由竞争的前提下,社会主义的某些部分是可取的。

所以哈耶克版本的自由主义对马克思主义进行了“扬弃”,吸收了其合理成分。米瑟斯则是个激进的古典自由主义者,他几乎将社会主义制度全盘否定,包括制定最低工资法,允许工人成立工会等实际上后来拯救了资本主义市场经济的政策。米瑟斯矫枉过正了,所以最后连哈耶克都反过来斥责昔日恩师“太过理性”,是“反动分子”。

4

马克思(Karl Marx)是一个伟大的病情分析家,却不是一个好的药剂师。他对古典资本主义病情的诊断极其精准,但开出的社会主义药方却广受诟病。马克思主义的理论来源之一是注重理性,多采用抽象、思辨形式的德国哲学。这种大陆唯理论哲学的长处是能用严密的逻辑分析现有数据,总结规律,却往往因为喜欢以一己之力构筑未来的社会模式而误入歧途。

比如马克思,他构思了一个生产数据由社会占有,商品生产和交换不再存在,政治意义上的国家消亡的社会主义制度,英国经验派的继承人霍布豪斯(L.T.Hobhouse)很早就对其进行了一针见血的批判:“建立乌托邦并不是社会学的良好方法,这个乌托邦对自由、运动和发展准备不足。另外要说的是,社会主义者要把他的理想引进实际讨论领域,就不应该设计一项制度来整个替代我们目前的种种安排,而是应该精心制定一个原则,借这个原则来指导统治者在工业结构中纠正弊病、发扬优点的实际工作。”社会主义和自由主义的根本区别是:前者根据教条来强行建构社会秩序,后者则注重经验,在有效的法律制度框架下寻求渐进改良。前者认为在一个至高目标下牺牲个人利益是高尚的行为(希特勒自杀前的遗书中说:“为完成我们建立民族社会主义国家的任务,需要数百年时间并需要每一个人永远将共同的利益置于个人利益之上”),后者则始终把个人的自由和幸福放在首位。在对待社会主义的问题上,哈耶克坚定地站在英国传统的自由主义和经验派这边。有趣的是,当时有很多英国学者反而是倾向社会主义的,所以有人说,哈耶克“比英国人还英国人”。

被广泛误解的是, 真正的自由主义者,恰恰是那些对自由保持警惕的人,恰恰是那些主张对自由施加限制的人。比如密尔(J o h nStuart Mill)说:“爱国者的目标就在于,对于统治者所施用于群体的权利应当受限制,这个限制就是自由。”霍布豪斯说得更明白:“普遍自由的第一个限制是一定程度的普遍限制。没有这种限制,有些人可能自由,另一些人却不自由。”自由主义者赞美自由,但很清楚自由的危险性;德国纳粹主义者和苏联社会主义者贬低自由,但却对有些人拥有过度自由这一致命危险不闻不问。

国家社会主义要求对经济生产进行计划,也就不可避免地要将大权交到某些人手里,这样巨大的、不受限制的自由永远只有一种结果——阿克顿勋爵(Lord Acton)对此做出了经典性总结:“权力导致腐败,绝对的权力导致绝对的腐败。”计划经济要能正常运行,只能寄希望于领导人既英明果断又大公无私,人民的这种期望,又极易被利用,滑向个人崇拜。

哈耶克认为,德国纳粹主义和苏联社会主义本质上是相同的,都是国家社会主义。这两个国家都以最高目标的幻影说服人民放弃个人权利,都以平等的名义让决策者垄断财富和权利,都以偷换自由、民主等词语核心概念的方法扭曲语言,控制人从行动到思想的方方面面——就像《1984》里说的那样 “战争就是和平,自由就是奴役,无知就是力量”。

5

把纳粹主义和社会主义等同,这是需要很大勇气的。首先,社会主义者和自由主义者在德国可是难友。另外,在当时对哈耶克进行庇护的英国,知识界和政府的主流也青睐国家社会主义。所以《通往奴役之路》的出版实际上是冒了天下之大不韪的。

因而这本书的价值,就不仅仅在于其学术成就,还在于它代表着一种激动人心的道德力量:真正的知识分子,只站在真理这边,即使真理不属于自己的祖国,即使这意味着要忤逆恩师,即使可能因此被彻底孤立,成为人民公敌。“知识分子”不仅是一个头衔,更意味着一种责任——知识分子必须站在个人立场,以独立研究为基础,对公共问题进行清醒的批判。

哈耶克虽年少成名,但在凯恩斯主义和社会主义大行其道的年代,却反而因此招致无尽非议。他们那一代自由主义者大多郁郁不得志,四处流亡。米瑟斯一生凄凉,哈耶克好在寿命长,至少看到了自己的理论在被重视的那天。1974年,他荣获诺贝尔经济学奖。

- 《呼唤》 2010-12-09

- 当china被西方超越 2010-12-08

- Tears or Lacerate “内牛满面”小布什 2010-12-06

- 韩东:人就是偶然 2010-11-24

- 戏谑最是真实 2010-11-22

聚友网

聚友网 开心网

开心网 人人网

人人网 新浪微博网

新浪微博网 豆瓣网

豆瓣网 白社会

白社会 若邻网

若邻网 转发本文

转发本文