作者 董严 自古至今,园林便被赋予解构自然的使命。广阔天地间,山自蔚然不动,水自任性流淌,草木蓬勃生发,但山水花草之间,有四季流转,有新生死亡,阳光留下斑驳树影,暖风轻抚枝头新绿,这些仅存于一瞬的鲜活,被收入中式古典园林,被定格在莫奈笔下,被熔铸于日用器物,在不同文明、不同时代,孕育着“见山非山,见水非水”的哲思与美学。

2025 年 4 月 1 日~ 6 月 29 日,故宫博物院和芝加哥艺术博物馆联合主办 “乐林泉——中外园林文化展”。展览以“园林雅事”为叙事焦点,立足中国古典园林艺术,放眼全球园林文化,汇集雅集、鉴藏、游山、静修、观花、畅音六大园事,展品既涵盖中国历代名家书画、清宫旧藏文玩珍品及古典家具,也不乏西方油画、雕塑、日本浮世绘、波斯细密画等类型的异域佳作。 “林泉”取自《皋涂精舍图》中乾隆帝御笔亲题的诗塘,“乐”于“林泉”是对自然山水的诗意表达,也是古人亲近自然的栖居追求。

“林泉之乐”,乐在“雅集”

踏入故宫西雁翅楼,我们便来到了第一单元“雅集”。“朋来何以报,雅集偶然成”(宋·韩淲),遍邀知己好友,引“流觞曲水”,赏“茂林修竹”,中国古典园林秉持“虽由人作,宛自天开”的造园理念,为文人墨客提供了聚会的物质空间,更是激发了无数名篇佳作,是诗意栖居与精神交往的完美融合。

在“雅集”单元中,以模型、书法、绘画等多种艺术形式,为我们还原了流传千年的兰亭雅集、西园雅集、东园雅集等“林泉之乐”,亦呈现了丝绸之路上回响的波斯诗人的“林泉篇章”。

进入西雁翅楼,首先映入眼帘的是乾隆花园的烫样模型。“烫样”是用纸张、秫秸、木头等材料制作的建筑模型,因部分工艺需熨烫成型而得名,主要用于向皇帝展示建筑设计方案。据档案记载,乾隆花园营建之初,曾制作过完整的烫样呈览,如今原始烫样已经失传,幸运的是,通过深入的学术研究,目前这一烫样得以复现,我们也能真切感受到乾隆花园的独特韵味。值得一提的是,乾隆花园的模型在每处展厅起始处均有出现,体现了“在故宫看世界”的策展巧思。

乾隆花园自南向北共四进院落,眼前呈现的便是第一进院落,整体设计借鉴了江南园林手法,布局精巧,具有典型的文人趣味,处处寄寓着乾隆皇帝归隐林泉的精神追求。细细端详,褉赏亭里内还有一条蜿蜒的“流杯渠”(石刻水槽),可以模仿古人“曲水流觞”的场景,仿若千年前的兰亭雅集跃然眼前。

乾隆花园第一进院烫样

“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也”。兰亭雅集又叫“兰亭修褉”,因王羲之、谢安、孙绰等人闻名天下,成为历代文人反复诠释的经典意象。此次展览展出了描绘兰亭雅集的不同版本的字帖、诗卷以及画作,多方位呈现了一千六百余年前的兰亭雅集在中国文人心中投下的永恒涟漪。

《修褉图集》局部 明·尤求

修褉这一风俗源远流长,指的是每年三月上巳节,人们会齐聚水边,沐浴洗濯,用以消灾祈福。明代尤求这幅《修褉图卷》便记录了兰亭雅集这一经典的修褉活动,图中山林春景灵动盎然,文士墨客各具情态,山石以枯墨点染皴擦,人物以白描勾勒线条,笔法简洁。

《兰亭八柱帖》第二册局部

《兰亭八柱帖》第三册局部

乾隆皇帝对兰亭雅集也颇为神往,不仅在乾隆花园凿刻“流杯渠”自得其乐,而且还改建了雍正帝建造的流杯亭,将原亭的八根木柱改为石柱,在柱上分别摹刻《兰亭》八种,传拓装裱为八册,此即为《兰亭八柱帖》册。此次展出的是颇负盛名的《兰亭八柱帖》第二册《褚遂良摹兰亭序》与第三册《冯承素摹兰亭序》。

兰亭八柱帖第七册局部

兰亭雅集中文人豪士曾作诗多首,合称“兰亭诗”,名传千古,唐代柳公权书录兰亭诗于长卷之上,书风出以己意,顾盼有致,神完意足,明代董其昌以行书的形式临写了柳公权的《兰亭诗》。据记载此卷曾被分割为两卷,归入清内府后得以“破镜重圆”,并被刻入兰亭八柱,成为兰亭八柱帖第七册。

西园雅集在中国文人集会历史上也颇受青睐,因其符合古代文人吟咏酬唱的理想典范而被反复描摹。“西园”是指北宋驸马都尉王诜的宅邸花园,当年苏轼、苏辙、黄庭坚、米芾等文豪齐聚西园集会,吟诗作画、抚琴高歌,当时的参与者李公麟据此绘制了《西园雅集图》,米芾则为之撰写了《西园雅集图记》,虽然原件已经失传,但后人对这些文苑奇才的景仰以及当时盛会的向往,催生了诸多以“西园雅集”为题的仿作与创作。

此次展览展出的便是清代梁诗正临米芾(传)的《临米西园雅集图记》以及由明清两代文人陈洪绶与华喦接力完成的《西园雅集图卷》。

《临米西园雅集图记》局部

《临米西园雅集图记》通篇笔法细挺,结体瘦劲,章法舒朗,参有米意。

《西园雅集图卷》局部

《西园雅集图卷》时隔七十多年被补绘完成,陈洪绶笔法古逸天成,线条宛转流畅,又富于精妙变化;而华喦用笔偏于紧劲,得其清旷而古厚稍逊,两种风格各具特色又浑然天成。

《东园图卷》引首

《东园图卷》局部 明·文徵明

《东园图卷》局部 明·文徵明

宋代有西园雅集,明代则有东园雅集。东园原名太府园,是明代开国元勋中山王徐达的府第。文徵明绘制的这幅《东园图卷》描绘了南京重要的私家园林“东园”。该园本为明太祖赐给开国功臣徐达的宅邸旁边的一个小园,明中期时由其后裔翻新扩建,因与当时另一座名园“瞻园”东西相望,故而称“东园”。《东园图卷》引首有明代书法家徐霖书“东园雅集”四字,全卷全景式地展现了一个诗画交融的世界,松竹、山石、厅堂、水榭错落有致,透过林泉景致折射出当时的文人精神。

在西方文化历史中也有自己的“雅集盛会”。边柜墙上展示着别具特色的波斯细密画,这些微型绘画是一种精致的小型绘画,最初作为《古兰经》的边饰图案出现,后来普遍用作书籍插图或是各种首饰物件的装饰图案,代表了伊朗美术的一个高峰。其早期画风受希腊、叙利亚等地的影响,色彩美丽,富于装饰性,到了13世纪开始吸收中国绘画技法,注重运笔和山水画程式的运用。

《花园景致》局部 帖木儿王朝时期

中东地区炎热干燥,花木繁密多荫的庭院便令人心驰神往,因此园林也成为细密画中的常见主题。这幅双野插图《花园景致》以右侧树下畅饮的人物为中心展开,飞鸟落于枝头的自然意境与左侧插图中奏乐的场景相映成趣。

《霍斯劳与席琳在花园》,出自尼扎米《五卷诗》 萨法维王朝时期

这幅《霍斯劳与席琳在花园中》在描绘园林的同时,也更具故事性,生动描绘了萨珊帝国的霍斯劳二世与亚美尼亚公主席琳在公园聚会的经典场景,二人之间的悲剧爱情为细密画提供了丰富的灵感与素材。

后面的平柜中展示的则是波斯文化中的重要诗集及插画。

萨迪诗集手抄本及其插画 萨法维王朝时期

萨迪被誉为“波斯古典文学最伟大的人物”,其成名作《果园》和《蔷薇园》均收录在展出的《萨迪诗集》手抄本中。诗集封面所绘众人在花园中载歌载舞的聚会场景呼应了萨迪作品对自然与美好生活的热切向往。

哈菲兹诗集

另一位诗人哈菲兹热衷于吟咏春天、鲜花、美酒与爱情,他笔下的花园拥有超越世俗之美,蕴含宗教与社会的多重隐喻。

在凡尔赛宫的鎏金穹顶下,法国贵族也演绎着他们的“雅集”——贵族沙龙。18世纪法国沙龙集会通常在卧室或客厅举行,封闭且相对私密,缺乏与园林的互动,这与东方宅院建筑和园林的紧密结合形成鲜明对比。这幅弗朗索瓦・尼古拉斯・巴泰勒米・德克沃维耶的《沙龙聚会》以女性角色为主,描绘了她们或围坐交流,或阅读书籍的场景,周围的室内装饰细致展现了洛可可风格的华丽氛围。

《法国沙龙聚会》局部 朗索瓦・尼古拉斯・巴泰勒米・德克沃维耶(法)

在众多沙龙聚会中,蓬巴杜夫人的沙龙最受瞩目。作为法国沙龙的代表人物之一,她支持了众多艺术家、作家和思想家,包括画中的布歇以及启蒙运动的核心人物伏尔泰。法国沙龙与思想运动的共生关系,恰如中国文人在园林中孕育的处世哲学遥相呼应,共同诠释了人类对真理与自由的探寻。

《蓬巴杜夫人接见画家布歇》局部 亨利・林顿(英)

与法国、英国相比,在中国古代文人墨客的雅集历史中,很难见到女性角色的身影,此次展览特意从国博借来展品《大观园图卷》,为我们细致呈现了女性在园林中的精彩活动。

《大观园图卷》局部 佚名 清

《大观园图卷》以《红楼梦》第三十七回与第三十八回内容为蓝本,描绘了宝玉、黛玉、宝钗等人结社吟诗,贾母与众人螃蟹盛宴、黛玉诗酒文会夺魁的雅集场面。雅集发展至清代,园林中为雅集而设的景观愈加丰富成熟。

在中国古典园林中,曲径通幽之处,总有一弯清泉蜿蜒而过。回到展厅中央,一排模仿曲水流觞的展柜,为我们呈现了各具特色的酒器。

描彩漆鱼纹耳杯 西汉

描彩漆云纹耳杯 西汉

描彩漆鸟纹耳杯 西汉

外形椭圆,浅腹,状如小船的各式彩漆耳杯是战国到南北朝时期最常见的饮食器,漆木材质居多,有“羽觞”的雅称。想象一下,雅集之时,一只耳杯随潺潺流水顺流而下,承载着文人的诗酒唱和,也铭刻下了中式美学的千年风雅。

和中国古代酒杯相映成趣的,是古希腊、古罗马的异域酒器。

古希腊双耳深酒杯

双耳深酒杯是古希腊时期的常用酒器,拥有独特的杯形设计,外形流畅,花纹采用公元前5至4世纪兴盛的黑釉压花工艺。

古罗马玻璃壶

旁边的古罗马玻璃壶采用吹制工艺成型,瓶身椭圆,琥珀色玻璃透光温润。公元前1世纪古罗马革新玻璃制作工艺,吹制法赋予工匠更大的造型自由度,并逐渐让玻璃走入寻常百姓家,成为常用生活用品。

古希腊、古罗马的酒器风格自成一脉,与中国古代的酒器“觞”共同见证了古代人类饮酒文化的发展。

“林泉之乐”,乐在“鉴藏”

中国文人在园林中雅集,也在园林中收藏心头所爱。继续往前走,可以看到建福宫花园的木质模型。建福宫花园位于建福宫西北部,是建福宫组群的一部分,融合了江南园林的婉约与北方皇家园林的恢弘,乾隆时期曾将此地作为珍奇文物的收藏之地。

建福宫花园模型局部

乾隆帝曾在建福宫花园的静怡轩中,开辟专室珍藏顾恺之《女史箴图》和传为宋李公麟的《潇湘卧游图》、《蜀川胜概图》、《九歌图》四件名品,并取王勃《滕王阁序》中“四美具,二难并”的典故,将其命名为“四美具”。

据档案记载,当时室内金砖墁地,六扇玻璃窗户,宝座床西向,上设靠背,两侧设雕龙博古柜,摆设“静怡轩四美具百什件”,器物种类丰富多样,卷轴、册页、玉器、陶瓷等不一而足,此次展览选择数十件瓷器、玉器、珐琅等,对四美具空间进行复原与重构。

室内宝座床与博古柜复原

此盒为剔红提梁盒,盒内髹黑漆,每层配有锦匣,贮藏玉器、漆器、珐琅、象牙等各式清玩 37 件,目前静怡轩四美具百什件已无存,这套“福寿宝胜”代表了清宫百什件的基本型制,反映了清宫廷重视文物组合、传承、收纳的风尚。

剔红提梁盒“福寿宝胜”百什件 清·乾隆

在边柜中,还展出了乾隆皇帝忠爱的“四美具”之二《九歌图卷》与《女史箴图》。

《九歌图卷》局部 清·丁观鹏

此《九歌图卷》为丁观鹏仿李公麟《九歌图》笔意绘成。以屈原九歌为题,绘东皇太一、少司命、山鬼等神灵形象,长卷山水之间,万物有灵,人物形态生动,设色雅丽。

《临李公麟女史箴图卷》局部 清·弘历

《女史箴》是西晋广武侯张华所写,内容是关于女子的德行操守,以教化训诫为目的,顾恺之将文字内容以图画形式进行描述,使之通俗易懂,可惜原作已失传,现存《女史箴图》的著名摹本有两件,唐代摹本与宋代摹本,眼前这幅便是乾隆帝临自宋摹本《女史箴图》。

回望中心展柜另一侧,还展出了乾隆帝颇为喜爱的两幅画作《墨竹图》与《十八公图》。建福宫西偏之室名为“三友轩”,乾隆帝将三件心爱珍品曹知白《十八公图》、《宋元人梅花合卷》与此《元人君子林图卷》一并收贮该室。“三友轩”以松、竹、梅岁寒三友为主题,轩外遍植松、竹、梅使内外呼应,我们在展览中看到的《墨竹图卷》与《十八公图》便是三友之二松竹的刻画。

《墨竹图》(元人君子林图之一)局部 元·李珩

李珩画竹讲求严守法度,图中墨竹一竿仰天直立,形如凤尾,摇曳晴空。笔墨挺劲厚重,意境萧散俊朗。

《十八公图》局部 元·李珩

“十八公”为松树名,此图所绘松树树干分十八股,其中两股被砍,瘢痕明显,松根处曹知白款为后添。

在文艺复兴时期的意大利,教皇、贵族与富商们也热衷于收藏出土的古代雕塑等艺术品,用来装点宅邸与花园。十八世纪时期,来自东方的异域风情席卷英伦,设计师们构建出想象中的中国亭廊、宝塔等建筑,遥远的东方美学开始成为西方自然风景园林的点睛之笔。

沿着边柜游走,迎面而来的是乔瓦尼・保罗・帕尼尼的罗马景观绘画。帕尼尼的罗马风景启发了众多画家,他将罗马各地的著名古迹,与多个庄园庭院收藏的古代雕塑,组合在一个想象的画廊场景中。十八世纪正值“大旅行”风行时期,帕尼尼画作中的微型雕塑和遗址堪称罗马经典庄园的浓缩旅程。

《古典风格的建筑随想》 乔瓦罗・保罗・帕尼尼(意大利) 查尔斯・约瑟夫・纳托尔(法国)

此图为帕尼尼和纳托尔合绘,望景楼的残躯雕塑散落于废墟之中,似乎是对罗马辉煌过往的挽歌式追忆。

十八世纪中西造园艺术已经产生对话,中国风元素开始传入西方。接下来这组展品共同展现了欧洲对中国园林艺术的借鉴与创造。

《“中国风”花园入口设计图》 佚名(法国)

首先是这幅“中国风”花园入口设计图,呈现了奇妙的中西混搭风格。中式月洞门顶部装饰着传统回纹,门前台阶上却伫立着典型的西式雕塑。

《邱园中的塔和桥》 理查德・威尔逊(英国)

这幅理查德・威尔逊的《邱园中的塔和桥》所描绘的邱园,最初属于奥古斯塔王妃庄园,后来被扩建为英国皇家植物园。院内的中式宝塔据传是参照南京大报恩寺琉璃塔所建,高耸的塔身为邱园增添了典雅的意境。

《邱园花园和建筑平面图、立面图、剖面图和透视图》 威廉・钱伯斯

一旁的《邱园花园和建筑平面图、立面图、剖面图和透视图》(复制品)是马戛尔尼师团访华的礼品之一,这本图册详细呈现了邱园中中式建筑特色的风姿。

“林泉之乐”,乐在“游山”

中国古典园林大多是有“山”的。“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”,中国的先民于奇石怪岩之中,辟出一方心灵空间,坐拥林泉之美,西方则借助几何结构修剪花园,在文艺复兴浪潮下,探索自然与神性的秘密。

此单元起始为乾隆花园的第三进院落的烫样模型,三座建筑合围而成的院落,被假山填满,在有限的空间留白中保留无限遐想。

乾隆花园第三进院烫样

这一单元的两个重磅展品非《万松金阙图》和《祥龙石图卷》莫属。

《万松金阙图》局部 宋·赵伯骕

《万松金阙图》是赵伯骕唯一的存世真迹,被列为195件国家禁止出境文物之一。该图绘江南的湖畔松岭和楼阁,属青绿山水,笔法清细繁复,格调柔丽雅洁,显示出南宋皇家贵胄新的审美情趣,也标志着宋代山水画的表现对象从北方雄浑的山川转移到江南的青山绿水。

《祥龙石图卷》局部 宋徽宗赵佶

《祥龙石图卷》以一块立状太湖石为主体,石顶端生有异草几株。太湖石宛如一条上下翻滚的蛟龙,其形貌占据了奇石必备的五个审美条件:瘦、漏、皱、透、丑。细看石上,绘有楷书“祥龙”二字。宋徽宗将此类奇石异草的出现,视为大宋国运之祥兆,赞之“挺然为瑞”,并用心绘之,是自然之物与帝王意志的完美结合。

《洪崖山房图卷》局部 明·陈宗渊

这件《洪崖山房图卷》是陈宗渊唯一的传世作品,是受友人胡俨之请按实景创作的。胡俨怀着还乡归隐之情,在家乡筑室名“洪崖山房”。画面上山峦起伏,江面开阔,景色壮观,反映出江西一带的风貌特征,其中的屋舍即为“洪崖山房”。

《友松图》局部 明·杜琼

《友松图》局部 明·杜琼

与《洪崖山房图卷》并置的是杜琼所作的一幅典型的园林小景画《友松图》。此卷是杜琼为其姐丈魏友松所作别号图,画卷描绘园中文士书写对谈,室内榻上两人展卷品评,身着红色官服、头戴官帽者为魏友松;身着蓝色布衣、手持书卷者是杜琼本人。屋外开阔处绘盆景、假山、棋案,用笔细雅苍秀,风格融合王蒙、吴镇。

《御花园古柏图轴》 清·钱维城

堆秀山上御景亭

堆秀山上岩洞

和宫外清新自然相比,御花园古柏图轴展现了紫禁城御花园东北隅的磅礴风景,左侧为堆秀山,上有御景亭。每逢重阳节,这里都是帝后登高远眺之处。堆秀山正面有岩洞,内为砖砌穹隆式石雕蟠龙藻井,全画设色淡雅,刻画精准入微。

林泉之美,在其秀丽、端方、清新、疏阔,但林泉之乐则在于“隐居而求其志”(《论语》)。沿着边柜往前,是将园林美景与理想的精神世界完美结合的《求志园图》。

《求志园图》 明·钱穀

此卷是钱穀应友人张凤翼之请,描绘其家园春夏之间的景色。细观细节,这座“旦而旭、夕而月、风于春、雪于冬”的甲第名园中当年文人云集、清谈雅会的盛景似乎随着手卷展开历历在目。虽写实景,却不是简单的再现,更注意了人造景观与湖渚山色的自然风光的谐调与结合,突出了中国古代“虽由人造,宛自天成”的造园理念,寄寓了画主人对天地灵秀、淡泊胸襟的意趣追求。

中国重视园林意境与韵味,文艺复兴时期的西方园林则强调人的价值与地位。展览中展出了6幅西方庄园图景,展现了16世纪意大利园林对几何、水利与神话符号的运用。

《蒂沃利宫和花园》选自《罗马壮丽之境》局部 乔凡尼・安布罗吉奥・布兰比拉(意大利)(传)

意大利台地园是文艺复兴时期兴起的一种园林风格,以对称式布局、层次分明的台地设计、精妙绝伦的水景艺术著称。16世纪建成的埃斯特庄园(蒂沃利宫及其花园)是意大利台地公园的经典之作。花园的细节以俯瞰视角展现了作者对几何的利用。

《埃斯特庄园》选自《罗马美景集》局部 乔凡尼・巴蒂斯塔・皮拉内西(意大利)

皮拉内西在这幅版画中将埃斯特庄园描绘成了乌托邦式天堂,近景中的巨大雕塑是艺术家的想象,远景可见真实的府邸建筑与花园,入口处的六层地台步步攀升,规整的几何线条与阔叶植物形成强烈对比。

《埃斯特庄园》选自《罗马美景集》局部 乔凡尼・巴蒂斯塔・皮拉内西(意大利)

在埃斯特庄园(蒂沃利宫及其花园)中随处可见对几何线条与水利技术的运用。

埃斯特庄园图景

蒂沃利的小瀑布

埃斯特庄园的椭圆形喷泉

“林泉之乐”,乐在“静修”

四时变幻、生命轮转,园林之中可窥天地之大。御苑之内假山环绕的佛楼中,乾隆帝曾拈香礼佛;依山傍水的寺观园林中,日耕夜禅的修行传统已延续千年。欧洲中世纪的修道院,修士们在回廊院中祈祷冥想,在十字划分的中央方庭中种植草药花卉,以双手的园艺劳作慰藉心灵。园林是理想的栖居地,也是静修涤心之所。

本单元第一件文物正是展览名称“乐林泉”的由来。《皋涂精舍图轴》描绘了静宜园二十八景中的玉华岫,岫中有玉华寺,寺里有乾隆书屋“皋涂精舍”。此图以俯瞰角度绘制,建筑地处半山,四周群山环伺,用墨简淡,表现出了北方山水与园林的荒寒。

《皋涂精舍图轴》 清·李世倬

进入“静修”篇,可以看到冷枚作品与西方圣哲罗姆主题作品并置,揭示了不同文明的修行之道,通过与自然对话,在自然之物中求索真理。

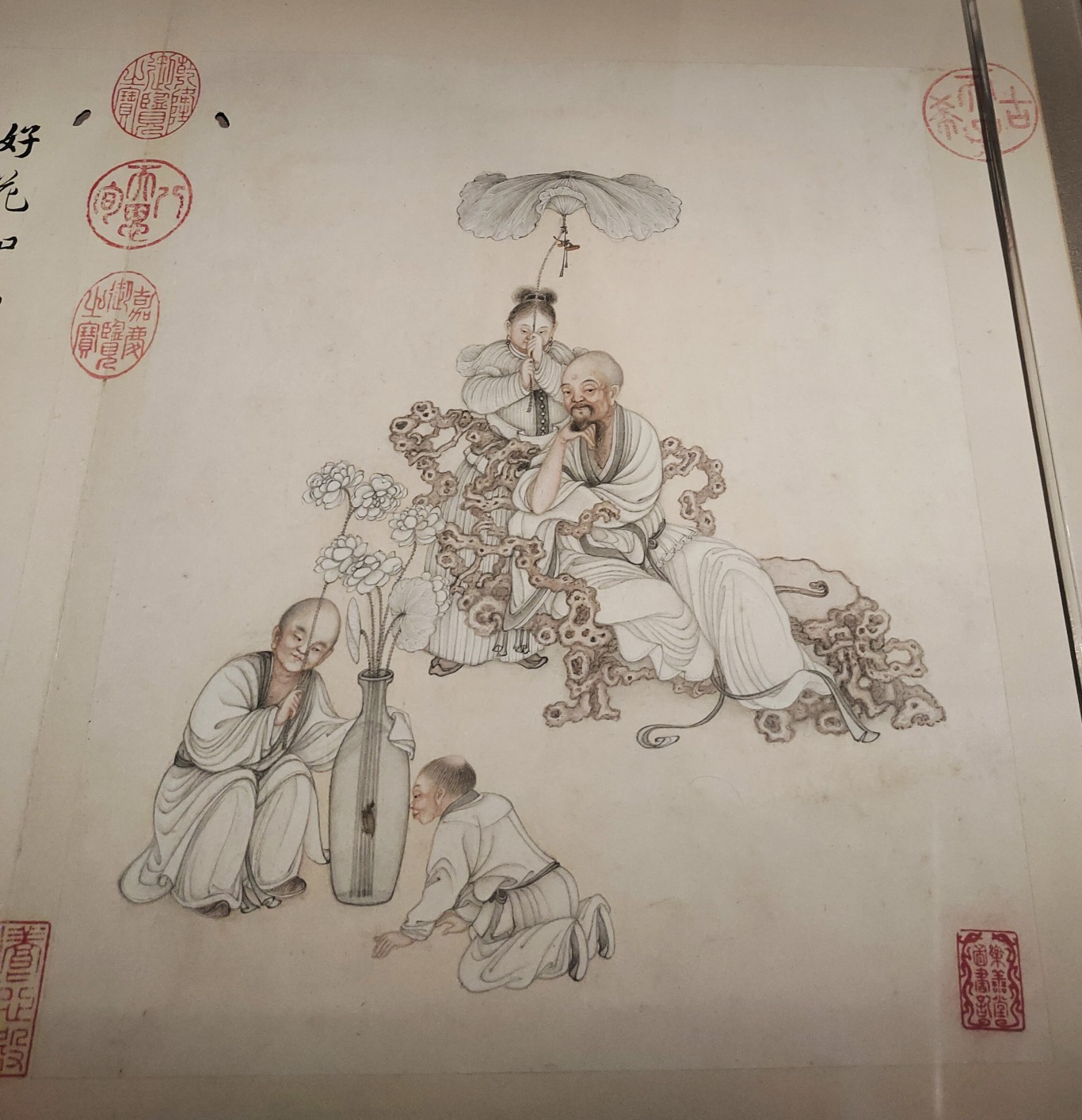

此部分依次展出了冷枚《顽石点头图》、《面壁示禅图页》、《华苹献寿图页》、《指上蜃楼图页》。在绘画技法上,他将西方焦点透视融入佛教作品,因此也成为中西文化碰撞的缩影。

《顽石点头图》局部 清·冷枚

《顽石点头图》典出东晋高僧竺道生顽石点头的故事。道生被尊称为生公,他认为众生皆有佛性,曾在苏州虎丘山聚石说法,说完群石纷纷点头,表明道生说法符合佛意。

《面壁示禅图页》清·冷枚

“面壁示禅”讲的是达摩祖师面壁九年的故事,体现了禅宗强调静思与顿悟的修行方式。

《华苹献寿图页》 清·冷枚

华苹相传为一种华丽植物,此图寓意鲜花开谢,周而复始的哲理。

《指上蜃楼图页》 清·冷枚

此图中僧人似在讨论心动幡动之别,关于这一讨论室禅宗著名公案,提醒人们不要执着于表象。

旁边是西方艺术大师笔下的圣哲罗姆形象。圣哲罗姆是早期基督教重要的神学家,是中世纪到文艺复兴的经典意象。

作品中的圣哲罗姆或以荒野中苦修的隐士形象出现,或以自我内省与探索的学者形象出现。狮子象征驯服野性、洞穴象征隐居、骷髅则象征死亡,画中通过不同元素组合,体现了西方冥思与自我修行的方式。

《荒野中的忏悔者圣哲罗姆》 阿尔布雷特・丢勒(德国)

《意大利风景中读书的圣哲罗姆》 伦勃朗・凡・莱茵

《荒漠中的圣哲罗姆》 海欧纳莫斯・考克

展厅中,一幅十八罗汉屏风占据了绝大部分空间,十分震撼。

云光楼十六罗汉屏风 清

屏风嵌玉细节

漆地描金细节

此组屏风是根据五代时前蜀画家贯休所画的《十六应真像》所制。乾隆帝将其置于乾隆花园内的云光楼进行供奉。屏风正面为罗汉形象,屏面嵌玉,背部则为漆地描金的花果植物。

“林泉之乐”,乐在“观花”

植物花卉是古代园林必不可少的造景元素,人们观花、画花、咏花,将独特的花卉美学融入园林营造,又从花团锦簇中创造出了各美其美的东西方文化底蕴。

进入这一展厅便可看到紫藤萝花如瀑布般悬于屋顶,随风波动着观者的心弦。在展厅的关键位置摆放着印象派大师莫奈的《睡莲》与《睡莲池》。莫奈用繁复的色彩为我们铺陈了另一番莲池意境。

1893 年,莫奈将家后面的一片沼泽地改造为池塘,并修建日式木桥,遍植本土与异域植物,紫藤垂坠拱桥,静谧的水面上盛开睡莲,垂柳与鸢尾掩映池畔,这些景象成为他后半生创作的核心主题。

《睡莲池》局部 克劳德・莫奈(法国)

《睡莲池》使用丰富的彩色将冷暖色调融合,体现了莫奈对光影、色彩、自然景观的独特理解。

《睡莲》局部 克劳德・莫奈(法国)

《睡莲》是莫奈艺术生涯中最具代表性的作品,此画以俯视视角聚焦水面倒影与光线变化,将池水、天空与植物的界限消融,融满浓郁的东方意境。

莲花,在中国也是频繁被提起的经典意象,文人墨客以莲入画,以莲咏情,留下了许多脍炙人口的作品。展厅中与莫奈莲花相对的,是《弘历观荷抚琴图轴》。

《弘历观荷抚琴图轴》局部 清佚名

乾隆帝在临水亭中抚琴,远处高山流水,近处荷香清丽,暗示画中人物高逸超脱的心境。此画由西洋画家完成人物肖像部分,中国画家补画山水背景,乾隆皇帝身后人物所持羽扇之透明飘逸,可见宫中画师技艺高超。

除此之外,《墨荷图轴》、《红莲图轴》也是绘莲的经典作品。明陈洪绶绘《红莲图轴》和清石涛绘《墨荷图轴》并排展示。

《墨荷图轴》 清·石涛

《墨荷图轴》表现了池塘中荷叶、茨菰、莲蓬、蒲草间额交叠错落,并用深浅不一的墨点填充花叶间的空间间隙,以衬托荷花的白皙娇嫩,烘托出月下观荷的诗意氛围。

《红荷图轴》局部 清·陈洪绶

此图绘莲池一角,三株荷花亭亭玉立,湖石嶙峋俊俏,用色清新淡雅。

世人偏爱春之生机,夏之繁盛,马麟的《层叠冰绡图》却刻画出了绽放于秋冬的梅之风骨。

《层叠冰绡图轴》 南宋·马麟

《层叠冰绡图轴》题字与花朵细节

作者采用双钩填色法,用笔精致细腻,花瓣以白粉、石绿层层渲染,意境超凡脱俗。此画作得名于宋宁宗皇后杨氏所题“层叠冰绡”四字,寓意梅花如绡似绢。

同样作为东方国家的日本,对“花”的诠释另有一番景致。日本浮世绘画艺术家歌川广重的代表作《名所江户百景》以春夏秋冬四季为背景,描绘了秀丽的花园美景。

《名所江户百景》 歌川广重(日本)

《风铃草与蜻蜓》选自《花鸟系列》 葛饰北斋(日本)

葛饰北斋的画作同时注重表现风、空气和时间的流动。

花朵题材还常见于团扇、挂毯等中外器物中,用来保留时令花朵的风姿。这几件团扇题材均为花鸟题材,绣工栩栩如生,团扇在美人手中轻轻摇动,仿佛可以闻到袭人花香。

旁边的西方挂毯则静静展示了欧洲花园一角。

《丘比特崇拜》挂毯

挂毯中的丘比特与玫瑰花

年轻女子正用手中的玫瑰花环装饰丘比特雕像,鲜艳的玫瑰花散落于草地之上,代表了18世纪欧洲造园趣味从几何理性风格转向自然浪漫风格。

“林泉之乐”,乐在“畅音”

园林中有雨打芭蕉、风过竹林的自然交响,也有亭台轩榭之上,与风声水声相和的琴瑟之音,人们创造出美妙的音乐、悦耳的戏曲,和自然界的各种声响交相辉映,开辟了观赏林泉的多重立体化空间。

这一单元初始展示的乾隆花园第四进院的烫样模型。

乾隆花园第四进院烫样

乾隆花园中的符望阁

在此院落中,当时听戏是颇受欢迎的娱乐活动,乾隆花园更是在北端倦勤斋设立了戏台。

符望阁小戏台

符望阁小戏台为亭式,四角攒尖顶,表面油饰彩绘斑竹纹,戏台三面环绕仿斑竹药栏,墙面和天顶均以通景线法画绘园林场景,置身期间,仿佛室内室外融为一体,展览以现代设计手法重构了此处小戏台。

绕过戏台,展览依次展出了戏服、戏本、剧场等,将中外“听觉文化”汇聚一厅,多方位地呈现了林泉中的“畅音”之乐。

桃红色缎绣团荷鸟纹何仙姑及局部细节 清

此件戏服上衣桃红色地,下裳月白色衬裙,为八仙中的何仙姑穿用。何仙姑为八仙中唯一的女仙,其衣形制似宫衣。因以荷花为法宝,故此衣以荷花纹样为主要标志。清代宫廷舞台上八仙庆寿的故事是节庆时节不可缺少的精彩节目。

泥塑彩绘八仙之何仙姑像 清

绿色缎绣贵兔金皮球花纹花神衣及局部细节

这是一件由扮演八月花神的演员所穿的戏衣。衣身以白色缎缘边,呈曲状,并用雪青色缎滚边。为突出八月节令的月桂主题,衣身主体纹样以白兔和桂花为主。每只白兔外用平金线做八合如意圈边,规则对称排列,如意圈内散绣着折枝桂花,三蓝的枝叶,点缀着簇簇橘黄桂花,显得分外秀雅悦目。缘边上彩绣折枝桂花、佛手、带蔓瓜瓞。

继续往前,可以看到边柜中的《西厢记图册》,展示了经典戏剧《西厢记》崔母借宿普救寺、莺莺读张生来信、张生书童传捷报等重要情节。

《西厢记图册》 清·叶逋

古人不仅喜欢“听林泉”,更忠爱描绘听觉之乐。《深堂琴趣图》描绘了山居庭院之中,文士抚琴,小童侍立的景象,用笔粗重朴实,仿若能听到悠扬的天外琴音。

《深堂琴趣图页》局部 宋佚名

人类的悲欢并不相通,但人类对赏乐的情致却中外如一。西方园林喜欢巧妙融入水景设计,利用自然之音带来沉浸式的听觉体验。

《水剧场》局部 佚名(法国)

水剧场丛林园内三条阶梯式跌水成三叉式分布,其上饰有喷泉,富有韵律感的流水声与舞台表演相映成趣。

《凡尔赛宫花园中的方尖碑喷泉》局部

方尖碑丛林园以其精妙绝伦的水景设计著称,画面中心巨大水柱喷涌而上,形成方尖碑造型,四周为台阶式水池,勾勒出动静相宜的层次感,增强了听觉与视觉感受。

《沼泽丛林园》 佚名(法国)

沼泽丛林园的主景模仿自然池塘,中间伫立着一棵大树雕塑,树枝末端喷涌的水柱犹如繁茂的枝叶垂落池中,两侧的芦苇丛与大树雕塑相互辉映,水声潺潺,营造出舞台般的梦幻景观。

如何生活,如何体会美,如何感受“林泉”之乐,这次展览给出了一份历史的答卷,它是参考,是提示,却不是标准答案,人生之乐无穷,这份探寻的道路应由你我继续探寻下去,于风景中见风景。

【观展攻略】

乐林泉——中外园林文化展

故宫博物院和芝加哥艺术博物馆联合主办 “乐林泉——中外园林文化展”。展览以“园林雅事”为叙事焦点,立足中国古典园林艺术,放眼全球园林文化,汇集雅集、鉴藏、游山、静修、观花、畅音六大园事,展品既涵盖中国历代名家书画、清宫旧藏文玩珍品及古典家具,也不乏西方油画、雕塑、日本浮世绘、波斯细密画等类型的异域佳作。 “林泉”取自《皋涂精舍图》中乾隆帝御笔亲题的诗塘,“乐”于“林泉”是对自然山水的诗意表达,也是古人亲近自然的栖居追求。

时间:2025年4月1日~6月29日

地点:故宫午门正殿及东西雁翅楼展厅

图片 | 董严

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号