文博时空 作者 翟德芳 我在杭州看过德寿宫遗址博物馆、又去访问过浙江省博之后,便开始了从浦江上山遗址开始的杭州湾地区的访古活动。这一地区经济文化发达,考古工作充分,对于古代遗址的发掘和保护都很到位,对于古代文化、尤其是新石器时代到商周时代的文化发展序列基本摸清,我看后收获很大。

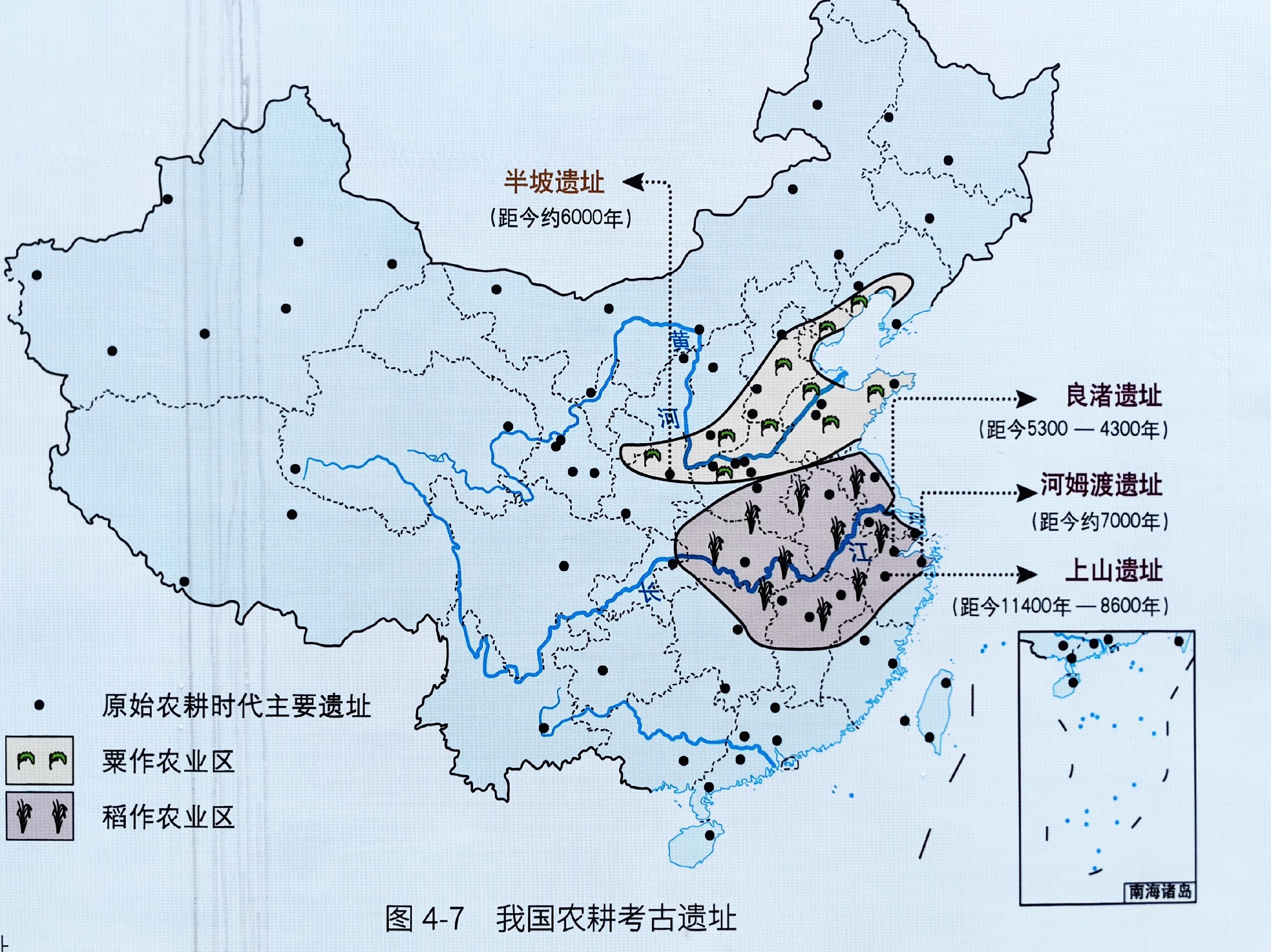

在杭州湾地区,或曰整个长三角地区,目前发现最早的新石器时代文化遗址是上山遗址,以其为代表的文化便是上山文化。由此往后,依次是跨湖桥文化、马家浜文化、崧泽文化、河姆渡文化、良渚文化、广富林文化、马桥文化。到马桥文化时,已经是商周时代了。这些文化的典型遗址,也就是用以命名该文化的遗址,我这次都去考察过。说来也巧,上山遗址是我此次访古之行的最南地点,此后便是回车向北,访问后面的各个遗址。尽管时间上稍有先后,但为了不使文化发展顺序上有所错乱,我计划把上山遗址作为第一篇,此后按文化发展的先后顺序,逐个介绍杭州湾地区的新石器时代文化,从而提供给读者诸君一个时空前后通贯的长三角古代文化的整体印象。

小山丘中藏着万年遗址

上山遗址位于浙江省浦江县黄宅镇,是中国长江下游地区迄今发现的最早的新石器时代遗址之一,距今约11000~8500年。同中国许多其他遗址的发掘一样,上山遗址的发现和发掘也属于“抢救性发掘”。2000年,渠南村正在开展平整土地工作,500亩土地已经投过标,土地周边已经搞好,就等着开工了。这时浦江博物馆的芮顺淦看到当地出土的陶片,认为很有价值,于是马上前往渠南村实地考察,判定这里是一处古代的文化遗址。他四处奔波做工作,最终将这片遗址区保留了下来。

当时,浙江省文物考古研究所正开展浦阳江流域新石器时代遗址的考古调查工作,考古调查队领队蒋乐平来到浦江,对渠南村这片区域进行试掘,发现了一件完整的陶鼎,接着又发现了陶罐、陶豆等器物,确定这是一座良渚文化时期的墓葬。随后,调查队向周边开展延伸考古调查,并将目标锁定在墓葬北面300米处的一个小山丘。当时谁也没有想到,这个看似普通、连地图上都没有标注的小山丘中,竟埋藏着一个万年遗址,这就是上山遗址。

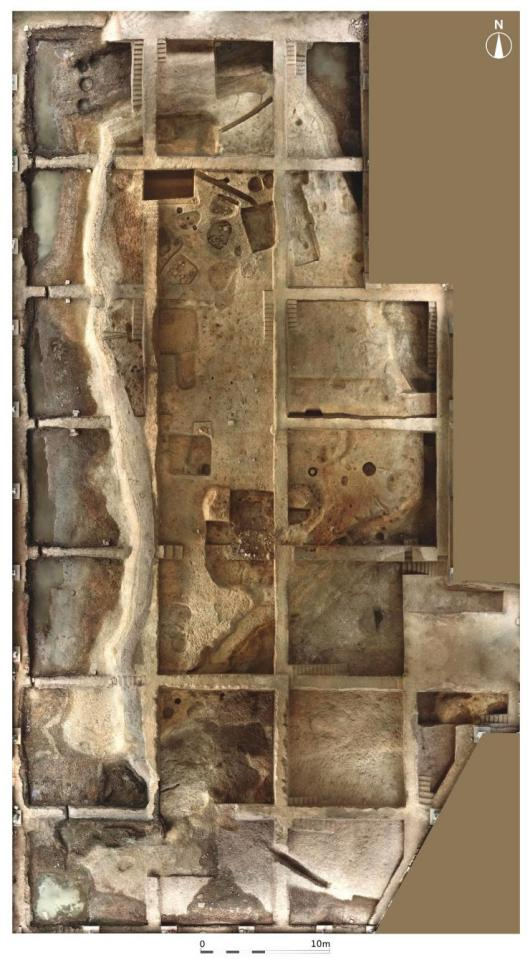

2001年,浙江省文物考古研究所与浦江博物馆联合对上山遗址进行第一次发掘。发掘中,考古队员发现了一处由三排柱洞构成的结构完整的建筑基础,出土了一件比较完整的大口盆残器,以及大量的夹炭红衣陶片、石磨盘、石磨棒、石球等。考古工作者在残破的陶片中发现了炭化稻壳,经植硅体分析,陶片中的稻壳遗存属于人工驯化的早期栽培稻,为世界最早的稻作农业证据之一。这一发现打破了学界对长江下游史前文化序列的传统认知,将中国稻作起源的研究焦点引向钱塘江流域,将这一区域的文化史向前推进了数千年。

2004~2006年,考古队展开第二次大规模发掘,揭露出多座房址,确认上山文化先民已形成定居村落。遗址中发现的柱洞结构和红烧土遗迹,推测为干栏式建筑基址。同时,浮选法提取的炭化稻米及稻田遗迹,表明稻作农业已进入初步发展阶段。碳14测年显示,遗址下层的年代可早到距今11000年。

上山遗址的发掘,颠覆了传统认知,证明长江下游与黄河流域同为中华文明的重要起源地。2006年,这个遗址入选“全国十大考古新发现”,并被列入“中国百年百大考古发现”。 2016年,浙江省文物考古研究所与浦江博物馆联合对上山遗址核心区块进行考古发掘工作,以该遗址为核心的“上山考古遗址公园”也于同年开放,成为展示中华万年文化史的重要窗口。

上山遗址的重要发现

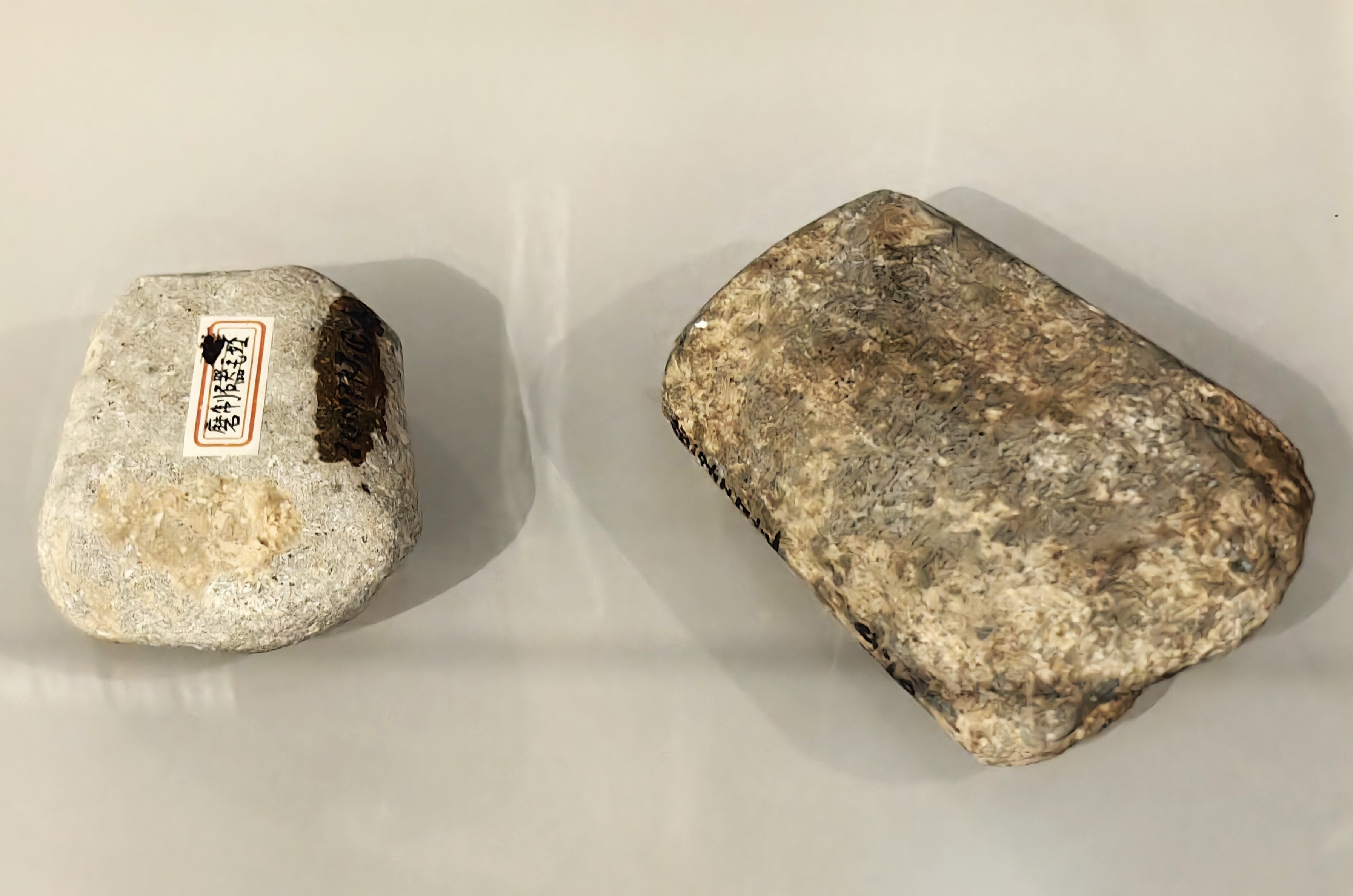

在上山遗址的考古工作中,发现了居址、墓葬、环壕等遗迹,出土的遗物除陶器外,还有大量的石球、石磨盘等石器。

在上山遗址的早期地层中,出土了一些掺杂着炭化稻壳的红烧土残块,土块内还发现少量的炭化稻米遗存。更难得的是,考古学者在上山遗址发现了一粒完整的炭化稻米。这粒稻米长 3.732 毫米、宽 1.667 毫米、厚 1.723 毫米,长宽比值是 2.239,属于驯化初级阶段的原始栽培稻。上山文化遗址中保存了丰富的、具有驯化特征的水稻遗存,表明上山人已经清楚认识稻的食物属性,并初步掌握了耕种水稻的技术。结合遗址里出土的石器,可以复原当时人耕种水稻的程序是,耕种前用石斧、砍砸器等砍去灌木杂草,在沼泽湿地中播撒稻种;稻谷成熟后,以镰形器和石片、石器等割取稻穗;最后将稻谷放在石磨盘上,以石磨棒搓磨,脱去稻壳,获得稻米。

上山遗址发现的房址为东南—西北朝向,平面为长方形,长14米、宽6米。根据其三排柱洞的配置,有专家认为这座房址很可能是干栏式建筑。如果此说成立,则上山遗址的干栏式建筑是迄今发现中国最早的同类房屋建筑,对研究中国南方地区建筑的历史和演变具有重要意义。

上山遗址中还发现两种不同用途的窖穴,一类用于存放食物,另一类则用于存放大量完整的陶器。这种分类储藏物品的习俗,似表明当时已经有了剩余产品,说明当时的生活水平有了大幅度的提升;有人则认为储藏大量陶器的窖穴可能和祭祀仪式有关,如此则说明当时已经有了早期的祭祀仪式。

上山遗址的环壕被认为是东亚地区最早的环壕。它的出现,表明当时的居民已经有了土地占有意识和家园意识,意义十分重大。

上山文化的重大意义

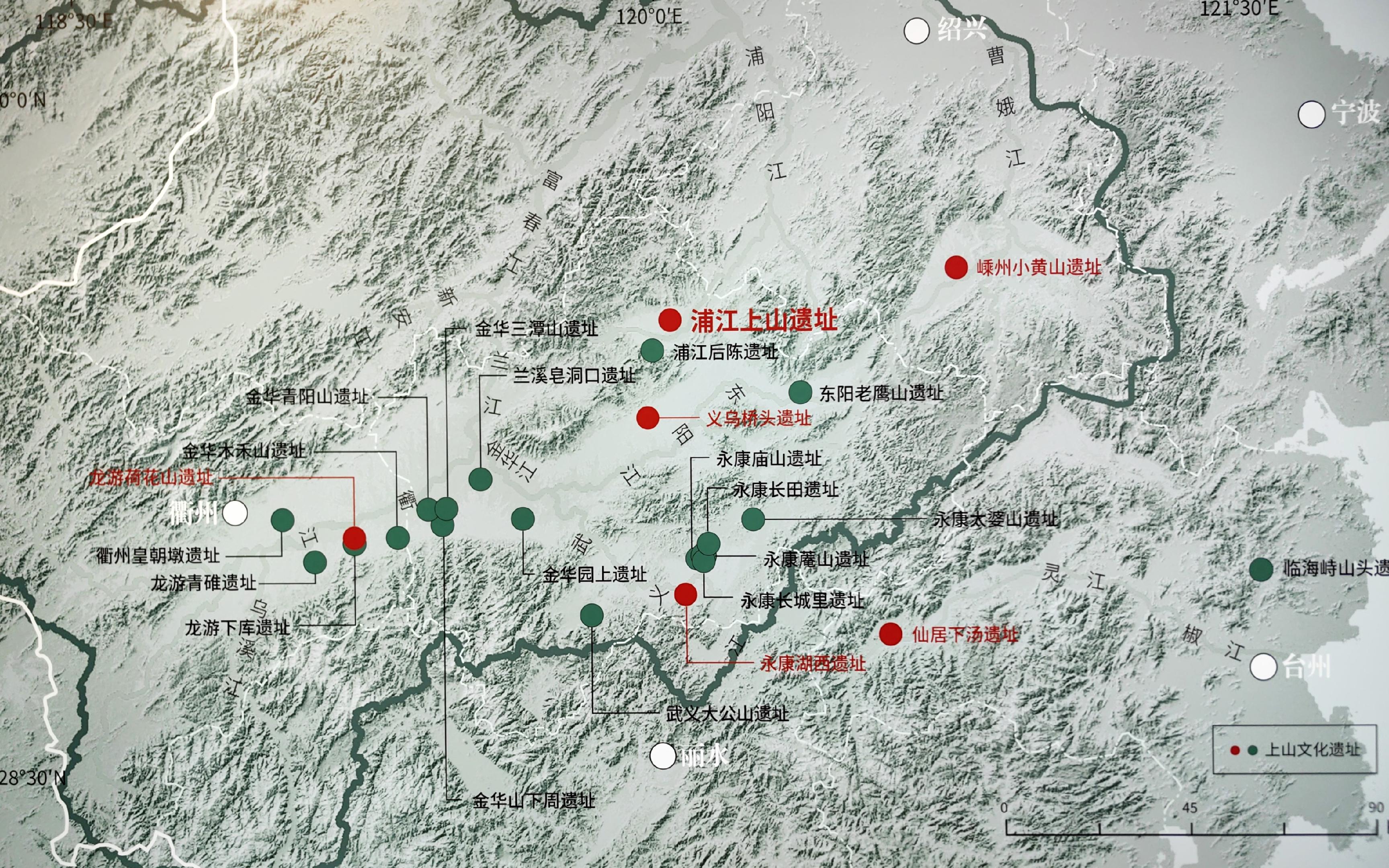

2006年,以上山遗址为代表的钱塘江流域新石器时代早期文化被命名为“上山文化”。迄今考古学者在钱塘江上游地区已发现上山文化遗址20多处。上山文化是钱塘江流域、长江中下游乃至全中国起步最早、规模最大、内涵最丰富的早期新石器时代遗址群,用严文明先生的话说:“上山文化已明确了两个世界第一,稻作农业世界第一,彩陶世界第一,它还是中国农耕村落文化的源头。”

在以前的考古发现中,距今1.2万年前的江西仙人洞、湖南玉蟾岩等遗址也发现过稻米,但那是野生稻;上山遗址的发现的水稻具有水稻收割、加工和食用的完整证据链,而在新近发掘的浙江衢州市衢江区莲花镇皇朝墩遗址,则发现距今约9300~8000年的水稻田,确证上山文化的稻作遗存早于其他地区1000多年。上山文化的考古发现成果充分证明,这里是世界稻作文明的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明为基础的中华文明形成过程的重要起点。

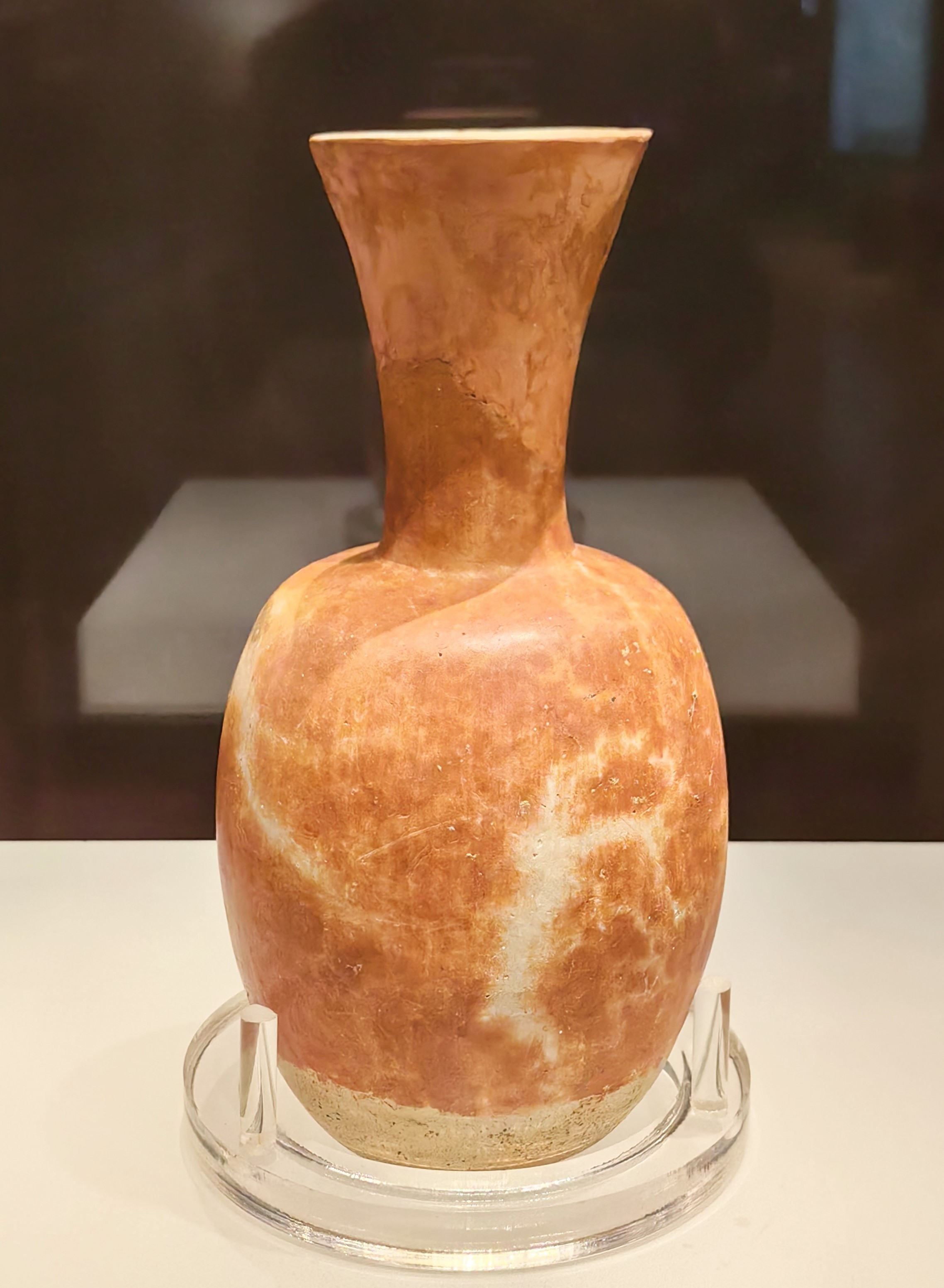

上山文化可能已经掌握酿酒技术。考古人员在一件陶壶中发现了酿酒的证据——一种加热产生的糊化淀粉。经检测,壶中的糊化淀粉系低温发酵,而低温发酵是酿酒的基本原理,因此这只陶壶可能是中国最早的酒器。对上山文化桥头遗址的20件陶器进行的淀粉粒、植硅体、霉菌、酵母细胞的残留物分析显示,有8件器物曾用于储存酒或发酵饮料,这种饮料可能是一种原始的曲酒。上山文化中酒的出现,可能与该文化的某些祭祀仪式相关。

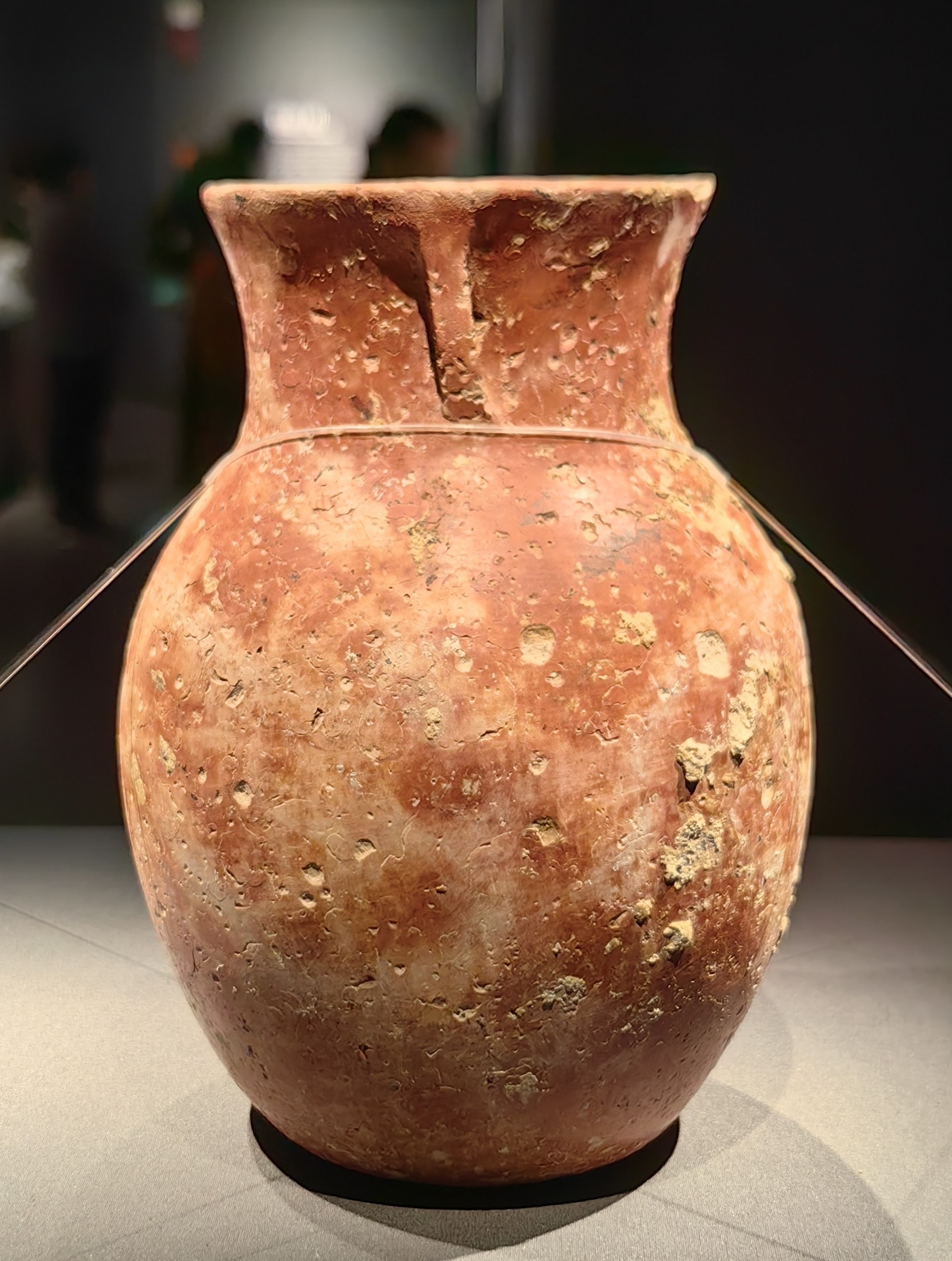

上山文化的陶片断面上,可以清晰地观察到胎土里羼有稻壳、稻叶、稻穗和植物茎秆。这是因为当时制作陶器的土质比较粗松,因此上山先民们在陶土中加入稻的残余物,这样不仅可以减轻陶器的重量,而且可以增加陶土的韧性,防止在烧制过程中开裂。这一创举反映了上山居民高度发达的智慧。

上山文化中发现了迄今为止中国最早的彩陶。彩陶孕育于上山文化独特的红色陶系,分为红彩和乳白彩两种,红彩主要为条带彩,装饰于盆、罐等的口沿或肩颈位置;乳白彩施于红色陶衣之上,主要见于壶、圈足盘和碗等器物上。彩绘的纹饰有太阳纹、短线组合纹、折齿纹和点彩等。上山文化的彩绘纹饰不仅具有明显的装饰作用,有的彩绘可能还具有礼仪性质。

上山文化遗址中普遍发现环壕。所谓环壕,就是环绕于聚落之外的壕沟,其作用最初是抵御洪水、猛兽,也可用于排水,后来则用于防御外族的攻击。上山文化桥头遗址的“环壕—中心台地”模式十分典型,环壕深度超过2米、宽度近10米,将中心台地和聚落区隔离起来,中心台地边长40米,上面有红烧土、房址、墓葬和器物坑等各种遗迹。专家推测这个中心台地是一个特殊的区域,可能是祭祀场所。

上山文化实证了钱塘江流域是人类稻作农业文明诞生地,在“满天星斗”的中华史前文化中具有启明星的地位。关于上山文化的来源尚不清晰,而关于上山文化的去向,在衢州皇朝墩遗址中,发现上山文化与跨湖桥文化的地层上下叠压,二者的陶器也有较强的源流关系,表明跨湖桥文化是由上山文化发展而来的。

图片 | 翟德芳

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号