文博时空 作者 唐浩莹 1279年,广东江门崖山海战,元军以少胜多,宋军全军覆灭,左丞相陆秀夫背着少帝赵昺投海自尽,许多忠臣追随其后,十万军民跳海殉国。南宋残余势力彻底灭亡,元朝最终统一整个中国。

在五坡岭被俘的文天祥,此时被元军囚禁于北上的战船中。他写道:“长平一坑四十万,秦人欢欣赵人怨……一朝天昏风雨恶,炮火雷飞箭星落。”(《二月六日海上大战国事不济孤臣天祥坐北舟中》)这不是诗意的想象,而是血淋淋的战场实录。被俘之前,他的母亲曾氏同他唯一的儿子文道生也都病死了。

这个曾经高中状元的文官,在历史的十字路口,用生命诠释了一个“忠”字,他为何能做到这一点?

爱国之心,跃然纸上

南宋理宗端平三年(1236),文天祥出生于吉州庐陵县(今江西吉安县)淳化乡富田村。相传,文天祥出生前夕,其祖父文时用梦见他“腾紫云而上”,因此命名“云孙”,后来又起字“天祥”。

从幼年开始,父亲文仪就聘请名师为文天祥传授知识,胡鉴、曾凤、王国望等人都曾经教导过文天祥,但后来因家庭经济匮乏,教育孩子的任务就落在文仪肩上。文仪教子尤为严苛,文天祥白天听课,晚上还要温习,经常是直到完全理解了课文的内容才能休息。

南宋理宗宝祐元年(1253),文天祥参加乡试,凭借优异成绩进入邑校(庐陵县学校)读书。一次在庐陵学宫中,他看到所祭祀的乡贤欧阳修、杨邦乂、胡铨的谥号里都有一个“忠”字,便在心中暗暗发誓:“没不俎豆其间,非夫也。”意思是,如果不成为其中的一员,就不是真正的男子汉。

宝祐四年(1256),21岁的文天祥在父亲的陪同下前往临安(今浙江杭州)参加殿试。此次殿试的考场设在皇宫的集英殿,由宋理宗亲自命题,要求考生阐述以道治国、天变与民生的关系。当时宋理宗在位日久,朝政逐渐懈怠,文天祥痛感时弊,于是现场作《御试策》,大胆提出关于民生、国防、财政等多方面的改革建议。他文思泉涌,未打草稿,便挥洒万言。

本场殿试的主考官王应麟是一位博学多闻的大儒,也是一位正直敢言的清官,他评价文天祥的考卷:“古谊若龟鉴,忠肝如铁石”。

宋理宗阅毕,大为惊喜,随即脱口而出:“此天之祥,乃宋之瑞也!”于是钦点文天祥为状元,并御笔写下一首诗《赐状元文天祥以下》。与此同时,文天祥也有了新的字——宋瑞。

终守臣节,死不失义

南宋理宗开庆初年(1259),蒙古军攻打南宋,宋廷惊慌失措。当时还是小京官的文天祥上书,奏请将提议迁都的宦官们斩首以统一人心,却不料受到排挤。后来,他又因得罪了权相贾似道而被弹劾。

宋恭宗德祐元年(1275),南宋遭到元军猛攻,情势紧急,宋廷“诏天下勤王”。正月十三日,太皇太后下旨“文天祥江西提刑,照已降旨,疾速起发勤王义士,前赴行在。”受到宋廷重视和征召的文天祥捧诏痛哭,他不顾好友劝止,在短时间内募集了三万兵力,冒着全军覆没的危险带兵支援宋廷。

德祐二年(1276),文天祥历尽艰险,收复了江西、福建和广东等地,但在转战到广东海丰县五坡岭时却不幸被俘。当时他正在吃饭,元军突然出现,将他团团围住。

被俘后,元将张弘范逼迫他写信招降另一抗元领袖张世杰,文天祥严词拒绝。因多次强迫索要书信,文天祥最后创作了《过零丁洋》,留下千古名句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

元军攻破崖山后,张弘范又对文天祥说:“现在宋朝已亡,你的忠孝也尽了,你若能改变主意为元廷效劳,仍然可做宰相。”文天祥悲愤而泣地回复道:“国亡不能救,为人臣者死有余罪,况敢逃其死而二其心乎。”张弘范无奈,只得遣兵将把他送往大都发落。

南宋祥兴二年(1279)10月,文天祥被押解到元朝的京城大都。在押送途中,他曾绝食八天之久。

元朝统治者忽必烈爱才、惜才、求才,他认为文天祥一旦归服元朝,十分有利于稳定元朝在南方的统治。于是在大都监狱中,他费尽心机,企图收买文天祥。忽必烈先后多次派人前往劝降,其中有三次非常典型。

第一次是留梦炎劝降。留梦炎也是南宋的状元宰相,但品性操守与文天祥截然相反。在听到元军攻破独松关后,他私自逃跑并投降了元军。文天祥对这个叛徒无比鄙夷,提笔赋诗“龙首黄扉真一梦,梦回何面见江东”,严厉痛斥了他的行径。在大义凛然的文天祥面前,留梦炎面红耳赤说不出半句话来,灰溜溜地走了。

第二次是宋恭宗赵㬎劝降。赵㬎被忽必烈降封为瀛国公,他来到牢房还没有开口说话,文天祥已经口称陛下并哭拜于地,请求赵㬎回到南方去,重新竖起抗元复宋的大旗。赵㬎见状,无话可说,只好怏怏而去。

第三次是元朝重臣阿合马劝降。阿合马深得忽必烈宠信,他进来后傲慢地命令文天祥下跪,文天祥毫不示弱:“南朝宰相见北朝宰相,为什么要下跪?”阿合马故意问道:“那你为什么会到大都来?”文天祥回答:“南朝要是早让我担任丞相,北人到不了南方,南人也到不了北方。”一番针锋相对后,阿合马找不出理由来反驳文天祥,原本趾高气扬的他最后也默然离去。

在狱中,文天祥还曾收到女儿柳娘的来信,得知妻子和两个女儿都在宫中为奴,过着囚徒般的生活。文天祥明白:只要投降,家人即可团聚。但文天祥不愿因妻子和女儿而丧失气节。他在回信中说,收柳女信,痛割肠胃。人谁无妻儿骨肉之情?但今日事到这里,于义当死,乃是命也。奈何?奈何!……可怜柳女、环女做好人,爹爹管不得。泪下哽咽哽咽。

劝降不成,文天祥被上苦刑,他被囚禁在一间土牢里,像重囚犯一样戴上脚镣手铐,脖子上套上木枷,每天只给元钞一钱五分作为伙食费,让其在土牢中生火做饭。从南宋祥兴二年(1279)10月到至元九年(1282)12月,文天祥在大都的土牢里整整度过了长达38个月的囚禁生活。

至元九年(1282)12月8日,忽必烈亲自召见文天祥,想要作最后的努力。他许以宰相高官的职位,但依然被文天祥拒绝。

第二天,文天祥被押解到大都城南的柴市刑场,老百姓们纷纷赶来为他送行。临刑前,文天祥临从容不迫地说:“我的任务完成了!”

几天后,文天祥的妻子欧阳氏收拾他的尸体,发现他的面色如同生者一般。这时,刑场上出现十位江南义士,他们冒死来为文天祥办理后事。在遗体的衣带间,他们发现了这样一篇附有序言的赞:“吾位居将相,不能救社稷,正天下,军败国辱,为囚虏,其当死久矣。顷被执以来,欲引决而无间,今天与之机,谨南向百拜以死。”

元至元二十一年(1284年),文天祥归葬于故乡富田村东南二十里的鹜湖之原,乡人邓光荐为之作墓志铭。 元至治三年(1323年),吉安郡学奉文天祥像于先贤堂,和欧阳修、杨邦乂、胡铨、周必大、杨万里并列,实现了文天祥少年时的志愿。

明洪武九年(1376年),明廷在北平教忠坊建文丞相祠,岁时遣官致祭。后庐陵也建文丞相忠烈祠。终明一代,宣城、温州、汀州、潮阳、五坡岭、崖山、大兴均兴建了文天祥的纪念祠堂。明代宗景泰七年(1456年),经巡抚江西的右佥都御史韩雍、华盖殿大学士陈循等奏请,按照《谥法》中“临患不忘国曰‘忠’,秉德遵业曰‘烈’”的含义,代宗赐文天祥谥号为“忠烈”。清道光年间,文天祥从祀于孔庙,可见地位之高。

笔端藏山河,正气照千古

文天祥身处历史旋涡的中心,既是矢志革新的治世能臣,亦是挥戈抗元的铁血统帅,他一生独特的经历成为了一个时代的缩影。

在文天祥之前,咏怀诗和咏史诗虽多,但将国家与个人命运紧密交织,以诗歌为载体记录时代风云和个人抗争历程的,他是当之无愧的第一人。

明中期诗人韩雍在《文山先生文集序》中评价文天祥:“其诗、辞、序、记等作或论理叙事,或写怀咏物,或吊古而伤今,大篇短章,宏衍巨丽,严峻剀切,皆惓惓焉。”

从理宗开庆元年(1259)到恭帝德祐元年(1275),是文天祥起兵以前进退行藏的时期,也是他诗歌创作的初期。

这一时期,文天祥受到“四灵”和“江湖派”诗风的影响,走的是江湖诗人学习晚唐的路子,形成了诗歌融情于景、简淡自然的风格。

《赠鉴湖相士》中“瘦竹凌风弄碧漪,山光云影共熹微。月黄昏里疏枝外,认取半天孤鹤飞。”文天祥通过描绘瘦竹、山光、云影等意象,营造出清幽雅致的意境。《翠玉楼和胡端逸韵》中“客影鱼千里,年华柳十围。白云栖石密,黄鹄出烟。”以细腻笔触勾勒出山水景致,字里行间流露出他对大好河山的赞赏之情。

但文天祥的山水诗并非单纯描绘自然,有相当多的作品是借景来抒发忧时之情与怀才不遇之愤。当时局危急,国家和人民处于水深火热之中时,他感叹:“何日洗兵马,车书四海同?”(《题黄冈寺次吴履斋韵》)他立志要“重寻范老忧时著,旁竖文公卫道戈”(《送朱制干象祖》),担负起支撑东南、力挽颓波的重任。

从德祐元年(1275)起兵赣州,到祥兴元年(1278)海丰五坡岭被俘,文天祥经历了人生中最复杂多变的一段时期,其诗歌创作也进入了一个新的境界。这一时期的作品主要收录于《指南录》和《指南后录》,多为纪行诗,真实记录了他抗元斗争的艰辛历程。

德祐二年(1276)正月,文天祥临危受命出使元营,却不幸被俘。不久后,南宋朝廷向元军投降,贾余庆等人以祈请使的身份前往北方,文天祥被迫同行。在京口(今江苏镇江)停留时,他趁机逃脱,一路辗转南下,最终抵达三山(今福建福州)。

这次先北后南的出征,历时四个多月,长途跋涉数千里,文天祥写下了纪行诗35题95首,均收录在《指南录》中。这些诗歌以行踪为线索,采用诗文结合、联篇吟咏的方式,生动描绘了战争频繁、山河破碎、百姓颠沛流离的景象,控诉了元兵滥杀无辜的暴行,还揭露、鞭挞了贾余庆、刘岊、张全等卖国贱的丑恶行径。

南宋祥兴元年(1278),文天祥兵败被俘,次年被押送大都。在五个月的北征途中,他途经六省,写下了69题77首纪行诗,均收录在《指南后录》的第一、二卷中。

与南下纪行诗相比,北上纪行诗作为楚囚行吟之作,其内容更加丰富,主题从爱国救国转向了亡国殉国。其中,有思念故乡和亲人的,如《苍然亭》:“故园水月应无恙,江上新松几许长。”有回忆旧地往事的,如《隆兴府》:“半生几度此登临,流落而今雪满簪。”有吊古咏史的,如《滹沱河二首·其二》:“风沙睢水终亡楚,草木公山竟蹙秦。始信滹沱水合事,世间兴废不由人。”有描绘沿途景物风俗的,如《崔镇驿》:“黄沙漫道路,苍耳满衣裳。野阔人声小,日斜驹影长。”还有鞭挞叛臣奸佞的,如《发吉州》:“三百余年火为德,须臾风雨天地黑。皇纲解纽地维折,妾妇偷生自为贼。”

南宋祥兴二年(1279),在经过珠江口外零丁洋时,文天祥想起国家山河破碎,自身抗战失利,百感交集,于是挥笔写下了千古绝唱《过零丁洋》:“辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”

在被押送去大都的途中,文天祥还曾遇到过两个怪人,他们的出现极大地影响了文天祥的精神世界。

一个是道家的灵阳子。灵阳子深知文天祥身为忠臣,早已抱定为国牺牲的决心,于是传授给他生命的真谛、了生脱死的大义以及坦然赴死的方法,希望文天祥能始终坚贞守节,不改其志。两人分别之际,文天祥有感而发,作《遇灵阳子谈道赠以诗》赠予灵阳子:“昔我爱泉石,长揖离公卿。结屋青山下,咫尺蓬与瀛。至人不可见,世尘忽相缨。业风吹浩劫,蜗角争浮名。偶逢大吕翁,如有宿世盟。相从语寥廓,俯仰万念轻。天地不知老,日月交其精。人一阴阳性,本来自长生。指点虚无间,引我归员明。一针透顶门,道骨由天成。我如一逆旅,久欲蹑屩行。闻师此妙廖,蘧庐复何情。”在经历诸多世事和与灵阳子的交谈后,文天祥对精神修行和超越世俗有了更加坚定的追求。

另一个则是没有明确记载姓名的异人。在《遇异人指示以大光明正法》中,文天祥写道:“谁知真患难,忽悟大光明。日出云俱静,风消水自平。功名几灭性,忠孝大劳生。天下惟豪杰,神仙立地成。”异人指示大光明法,使得文天祥得以悟道。他说:“于是死生脱然若遗矣”,到了这个时候,对于生也好,死也好,好像终于解脱了。

晚年的文天祥在元大都监狱中度过了三年的监禁时光。尽管身处恶劣的环境,他却依然坚持创作,留下了许多作品,单《指南后录》中就存有诗歌一百多首,《集杜诗》达二百首。古来监狱中仁人志士的作品,数量未有如文天祥之多者,作品内容的涉及面也未有如文天祥之广者。

元世祖忽必烈至元十八年(1281)夏,即被囚禁两年后,他面对狱中水气、土气、日气、火气、米气、人气、秽气“七气”的侵袭,以“浩然正气”对抗。他援引太史简、董狐笔、张良椎等十二位历史人物的典故,将个人气节和家国大义相融合,写下了气壮山河的《正气歌》,他在序中说:“孟子曰:‘吾善养吾浩然之气。’彼气有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉!况浩然者,乃天地之正气也,作正气歌一首。

从早期的山水寄情,到中期的纪行述史,再到晚期的狱中吟志,文天祥用诗歌记录了时代的沧桑巨变,在文学史上留下了浓墨重彩的一笔。

书卷气中见英雄气

文天祥文采出众,与陆游、范成大并列。而鲜为人知的是,其书法更是堪称一绝。

宋末元初词人周密在《癸辛杂识·续集》中,记载了一则流离在北方的宋代遗民是怎么重视文天样人品和书法的故事。平江赵升卿之侄总管号中山者云:“近有亲朋……斯人朴直可敬如此,所谓公论在野。”明人王英说:“今观公手书并诗,尚觉忠义之气凛凛然如生也,为之肃然起敬。”

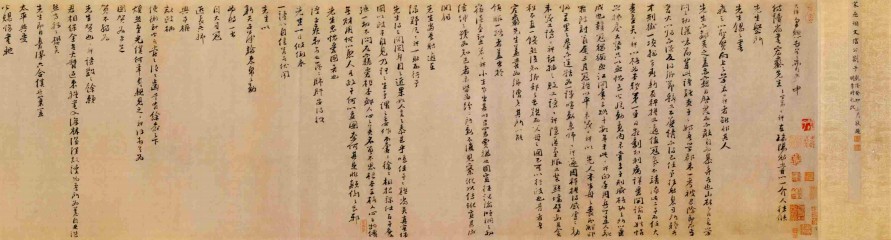

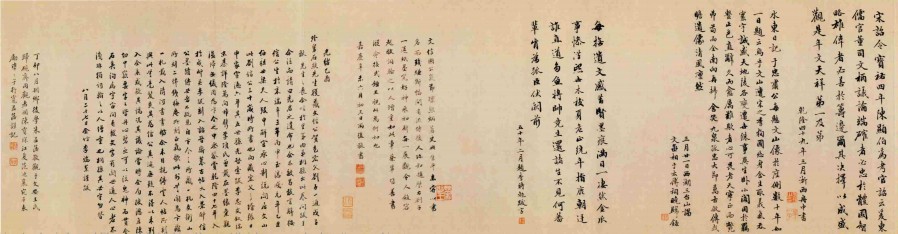

关于文天祥遗留的书法作品,历史上记载较少。主要有《上宏斋帖》、《木鸡集序》以及《谢昌元座自警辞卷》,这三帖可以算得上是文天祥传世墨迹的代表作。

宋度宗咸淳元年(1265),宋度宗即位后,文天祥的同乡好友包恢(号宏斋)被招为刑部尚书、签书枢密院事,并封南城县侯。为祝贺包恢晋升,文天祥特作行书《上宏斋帖》,又名《瑞阳帖》、《文信国劄字》等。

从书风上来看,此帖腕力颇深厚、点画工备、结构扁平疏阔、行气舒朗,很明显受到北宋苏轼、米芾书法的影响。

在帖中,文天祥不仅表达了对包恢的祝贺,还阐述了对时局的看法,并记录了他任江西提刑任时“用兵丁万人,声罪致讨”等历史事件,为后人了解当时的政治局势与军事行动提供了重要的史料。

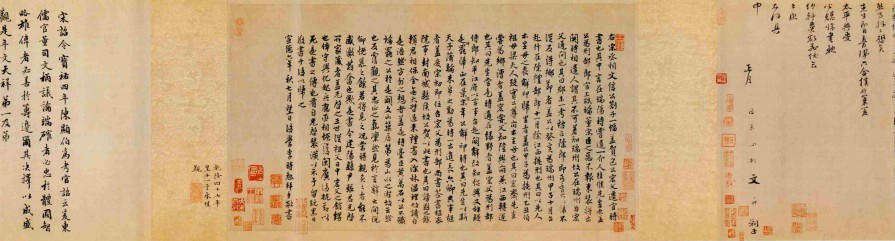

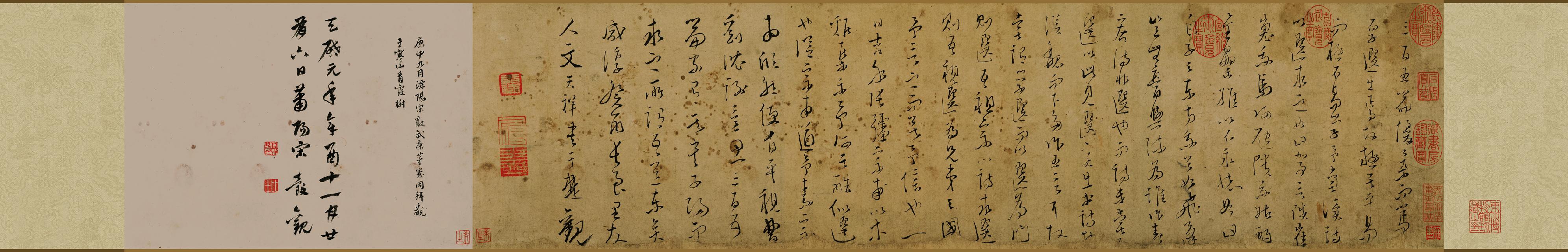

南宋咸淳九年(1273),文天祥三十八岁,正值政治抱负受挫、忧国之情深重之际,《木鸡集序》是他应同乡好友张宗甫的要求,为其诗集《木鸡集》所写的一篇序言。

木鸡,出自道家“呆若木鸡”的典故。意思是说,最优秀的斗鸡在不打斗时往往像木头一样呆傻,其实是在养精蓄锐,一旦投入“战斗”就能全力以赴、克敌制胜。

《木鸡集序》以行草书体写成,流畅劲秀,收放自如,颇有大家风范。从书法细节上来看,点画精妙入微,轻若游丝,字体清秀神逸,但笔锋又老辣苍劲,气势畅达淋漓,尽显民族英雄的豪迈气概。值得一提的是,此书卷笔势虽连绵不绝,却并不刻意追求笔画间的连带,每个字重心较低,整体给人沉稳雍容之感。

在《木鸡集序》中,文天祥阐述了自己的治学见解。他强调学习应当遵循从难从严的道理,要先学诗经,后读文选,才能收益更快。

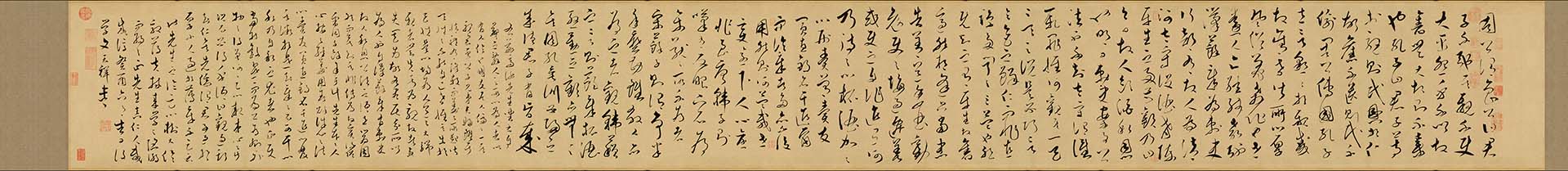

同年,文天祥有机会与当时已经60岁的谢昌元交往,他听闻谢昌元在湖南筑城、兴学、捐俸代偿税银等善政之举,对谢昌元产生了浓厚的景仰之情。

谢昌元所撰写的《座右自警辞》借周公、孔子之言,批判了汉代苏章以“私恩公法”之名行沽名钓誉之实的伪善行为,强调士人应恪守人伦、践行忠义。这与文天祥的价值观高度契合,于是他抄录了谢昌元《座右自警辞》全文,并增加了一段跋文,称道谢昌元“先生真仁人哉”。

这就是文天祥草书《谢昌元座自警辞卷》的来源,全卷点画鲜活生动,笔势豪迈而不失法度。

清人阮元评价文天祥的书法说,其“极摹怀素”,然而较之怀素的连绵恣肆,文氏更重单字结构的独立性与笔画的完整性。

赤胆照千古,忠贞传万代

文天祥虽死,但其伟大的爱国精神和高尚的民族气节一直激励着后代子孙。为了纪念文天祥,人们建造了许多寺庙、祠堂以及纪念馆。

在苏州市桃花坞片区繁华的东中市大街,与之垂直的中街路西边小巷内,伫立着苏州现存的唯一与文天祥相关的庙宇——文山寺,由潮音庵、云林庵和原文山寺合并而成。

相传,文天祥抗元时曾将家属安置于潮音庵,1949年后周边出土的“韩瓶”为这一传说提供了佐证。明正德六年(1511),庵旁建成了纪念文天祥的忠烈祠,咸丰年间却毁于太平天国战火,原址便改建为了文山寺。上世纪60年代,文山寺又在时代浪潮的冲击下荡然无存,1988年后获准重建,并恢复为佛教场所。

在文天祥的家乡江西省吉安市青原区富田镇文家村,有一座文丞相祠,始建于元世祖至元二十四年(1287),这是全国最早得到朝廷“敕令”而建的祭祠,历史上历经三建三毁。2014年1月,青原区以祠馆结合的形式对其进行修复,文丞相祠才终于再次呈现在世人面前。

据文氏族人介绍,村内还珍藏着文天祥的手书真迹、遗像、诏敕、手迹石碑和血衣战袍等孤品,由5个辈分最高的长者共同保管,从不轻易示人。只有每年农历大年初一,才会神秘而庄重地供于祠堂内让族人瞻仰和凭吊。

此外,在吉安市吉安县还建有一座文天祥纪念馆,于1992年1月9日正式对外开放。

北京东城区府学胡同也有一座文丞相祠,始建于明洪武九年(1376年),于1984年正式对外开放,其旧址为文天祥被囚于大都时的土牢。在院内,有文天祥亲手种植的枣树,枝斜向南,象征着他对南宋的一片忠心。

文天祥与温州的关系极为微弱,但在温州却突兀地出现了一座文天祥祠,这主要是因为由诗文建构而成的历史记忆在明清易代之际深刻地影响了温州地方士人的道德实践。

成化十八年(1482),文天祥祠在温州市江心屿江心寺东部落成。万历九年(1581),当地又修建了纪念文天祥的浩然楼,其名取自文天祥《正气歌》中孟子“浩然”之旨。

自南朝谢灵运来温州至明成化十八年(1482)文天祥祠修建前,吟咏孤屿的诗篇内容多为瑰丽奇幻的自然景色,或是表达对友人的怀想、对故乡的思念。而文天祥祠出现后,孤屿的文化内涵突变,自此成为了“为千古忠义宅灵之地”,并被后人不断书写。

文天祥家族的许多后人分布在深圳多个村落,尤其以深圳宝安区福永街道凤凰社区最为典型。凤凰社区不仅有文氏宗祠,还有文天祥纪念馆。

图片 | 唐浩莹

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号