本地生活服务领域风云再起,掀起波澜的主角正是高德地图。其近日发布“扫街榜”,这个基于真实用户行为数据和芝麻信用体系的榜单,以“永不商业化”为承诺,辅以“烟火好店扶持计划”,试图重塑本地生活服务领域的评价体系,从而打造一个新的生活服务超级入口。

就在市场热议高德这一创新之举时,业界不禁想起,自2019年起便持续观察城市消费活力的《经济观察报》“逛吃指数”,这个长期致力于洞察消费趋势、反映人们生活方式和消费行为的行业见证者和亲历者。

高德“扫街榜”与“逛吃指数”,被看作是消费评价体系的两种叙事。前者着重于以用户实际行为作基础,开辟出一种全新“用脚投票”的评估体系。后者亦并非一张简单的榜单,而是一套融合多维度数据、深入城市肌理、洞察消费变迁的评价体系。

两者形式不同,却共同回应着一个核心命题:如何真实反映消费市场的“脉动”?

“逛吃指数”六年见证消费变迁

一场关于消费评价体系的热议中,坚持长期主义的《经济观察报》“逛街指数”,消费价值正在凸显。

这一指数至今已走过六个年头的历程,见证了消费市场的起伏变迁。

它并非旨在为某一家餐厅排名,而是通过持续追踪城市商业活力、客流结构、消费偏好等宏观指标,解读消费市场的深层趋势。从2019年首次发布以来,它已成为观察中国城市消费变迁的一个重要窗口。

回溯起来,指数当中,消费市场的“脉动”充满了烟火气和人文气息。今年5月20日,经济观察报政研院与高德云图合作推出了《2025SAE逛吃指数之“老街”八方客》。以过去不久的“五一”假期的老街为时空坐标,探寻一座座城市最质朴、最浓郁的人间“烟火气”。指数通过对全国历史文化街区的游客数量、来源地等进行深入分析,展现了其对消费市场深度挖掘的能力。

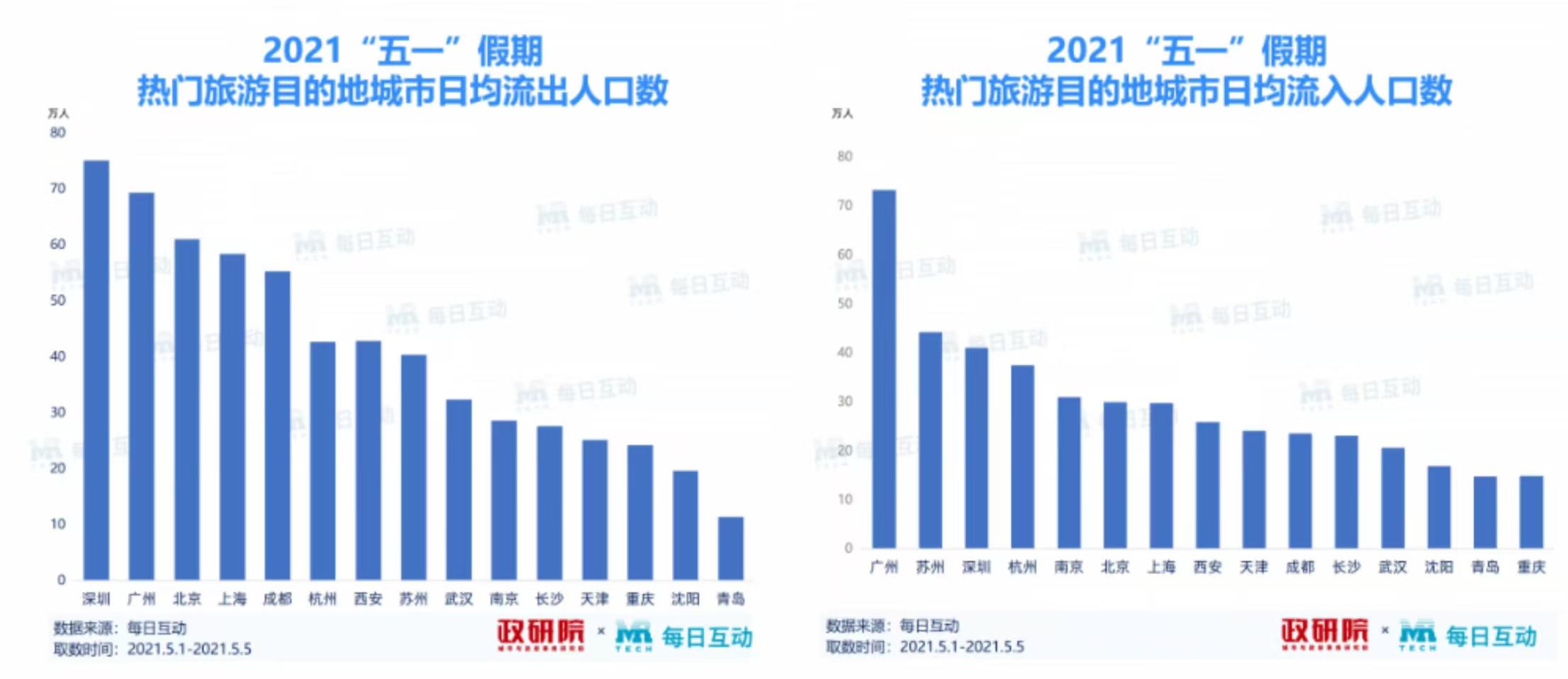

四年前,2021年5月20日,《经济观察报》发布的是《逛吃指数之五一撒欢儿报告》,当时正处于疫情时期,人们渴望走出家门、到处逛吃。该指数从人口流动态势、景区游客态势等方面,详细解读当年“五一”假期里的活力看点。

时间指针再往前拨回一年,逛吃指数带来的是《2020中国人夜食生活报告》,彼时伴随夜生活而爆发的夜经济,关乎消费活力的澎湃,亦关乎一个个城市的幸福感。

再早一点,《逛吃指数·2019中国美好街道榜单》则借助城市大数据,通过三级指标分类,综合考虑商业活力、吸引力和历史文化价值三大因素后,对中国大陆47个城市的80条街道进行了评价。

由上可知,“逛吃指数”不是一时的热点追逐者,而是行业发展的长期观察者和记录者。它曾多次揭示消费复苏的轨迹、区域消费差异的缩小、夜间经济的崛起、文旅融合的深化等趋势。该指数的核心价值在于长期主义的视角与宏观洞察的深度。

两种叙事的“殊途同归”

尽管高德“扫街榜”与“逛吃指数”,两者在形式与维度上差异显著。前者更侧重微观的商家,后者更侧重宏观趋势。但二者都致力于逼近消费世界的“真实性”,只是路径不同而已。

高德“扫街榜”重在“微观真实”。据QuestMobile数据显示,截至2025年7月,高德地图日活跃用户已达1.86亿,月活(MAU)8.9亿人次。庞大的流量基本盘,为其做内容分发、搭建信用体系提供了肥沃的土壤。

高德“扫街榜”之所以引发关注,源于其独特的生成机制。它不再依赖传统的主动评论,而是基于海量用户实际导航、搜索、停留等行为数据,通过算法自动生成店铺热度排名。

具体而言,它主要通过四个维度,包括导航人数(多少人真的去过)、复购率(回头客比例)、专程前往(跨区打卡热情)以及人群宽度(本地vs外地)等来进行商家排名。这些即时、客观的行为数据,反映一家店铺在特定时间段内的受欢迎程度,是一种“此时此刻”的热度映射。

引入芝麻信用,则试图从身份认证层面增强数据的真实性,避免“水军”刷榜。“永不商业化”的承诺,意在摆脱“付费排名”的质疑,而“烟火好店扶持计划”也显示出其助力小微商户的初衷。

这种“用脚投票”的评价模式,因其数据客观、过程自动化,迅速吸引了那些厌倦了“滤镜评论”的用户。

“逛吃指数”则重在“宏观真实”。《经济观察报》作为专业财经媒体机构,在数据收集和处理上有着颇为严谨的方法论。它通过严谨的数据筛选、长期的趋势跟踪、多维的交叉分析,揭示消费市场的结构性变化与内在动力,是一种“历时性”的洞察。

二者并非对立,而是互补。高德“扫街榜”为消费者提供即时决策参考,《经济观察报》“逛吃指数”则为政府、企业、投资者提供战略决策支持。后者凭借其深厚的数据积淀与专业的研究方法,在商圈活力评估、消费群体画像、趋势预测等方面展现出独特优势,具备前瞻性和系统性。

作为消费评价体系的两种叙事,二者最终是殊途同归的。

消费评价体系的演进

高德“扫街榜”在底层逻辑上,与传统点评是截然不同的。正因为此,其甚至被看作是对现有点评生态的一次颠覆性重构。

现有点评生态并非完美世界,餐饮商家长期面临着“好评成本高”和“恶评门槛低”等难题。吃饭打卡的点评里,充斥着刷好评送小礼物而来的虚假成分。有的店因地理位置好或者善于营销导流用户点评,菜品一般也有高评分,有的店由于位置偏僻或不会营销导流,即便菜品量大口感好却评分寥寥、分数偏低。这些水分无意中淹没了真正的好店,形成劣币驱逐良币的恶性循环。同时也让消费者对评分体系体验不佳、信任度降低。

高德“扫街榜”的“用脚投票”评估体系,让“刷文字堆评分”行径无处遁形,尤其自创的“脚印”和“轮胎磨损榜”等生动标签,为行业带来一股清新之风。

但它也面临疑问:行为数据能否完全等同于“好评”?热门是否等于“好店”?算法如何理解“消费品质”背后的复杂人性?尽管存在争议,高德此举确实激活了市场讨论,推动了行业对评价体系本质的重新思考。

高德“扫街榜”的出现,无疑将推动本地生活服务评价体系的进一步竞争与创新。市场需要更多元、更透明的评价维度,用户也在呼唤更真实、更可信的消费参考。这种“搅局”对行业健康发展具有积极意义。

在这一背景下,像“逛吃指数”这样长期深耕的观察者,其价值将进一步凸显。它不会被单一平台的榜单所取代,反而将在纷繁复杂的评价噪音中,提供一份冷静、可靠的趋势锚点。

“逛吃指数”的生命力在于持续进化,却不随波逐流的定力。未来,它可以适当吸收类似高德“扫街榜”这样的创新方法,丰富数据来源和分析维度。例如,可以探索将用户行为数据、信用数据等新型数据源纳入分析框架,使指数更加立体和多元。

六年时间,“逛吃指数”默默记录了中国消费市场的跌宕起伏与韧性成长。它不仅是数据工具,更是一份消费变迁的日记、一篇行业发展的旁白。

数据背后往往是人心,这场关于消费真实性的评价之争,反映了消费评价体系演进过程中的一个剪影。未来的消费图景必将更加复杂多变,但人们对真实、深度、前瞻洞察的需求不会改变。

无论是“扫街”还是“逛吃”,最终都要回答:是否真正理解了消费者的选择?是否真正读懂了消费社会的走向?

(来源:公众号“穿透” 作者:了了)

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号