作者 黄君度 诸君可知,司马迁如何写出“通古今之变”的不朽名篇《史记》?据他自己说,年少时遍游大江南北,调查古代遗迹和传说故事——用今天的话来讲就是实地考察,才能有对历史洞彻的了解。2024年10月,我参加了单位组织的西北考察之行。虽非司马迁式的周游历览,但在短短8天的行程里,乘火车穿过沙漠,坐飞机翻越雪山,漫步于汉代长城下,到访西安、宝鸡、兰州、敦煌、武威这五个丝绸之路上的重要城市,寻觅伟大的历史遗迹,在周秦汉唐的漫长时空里看见文明。“西北行记”系列是记录,也是一次邀请,欢迎诸君携诗酒书剑,随我开启这场穿越古今的壮游!

1944年6月3日傍晚,在敦煌佛爷庙湾墓葬群发掘现场,考古学家夏鼐和阎文儒下到编号1001的古墓墓门前,惊喜地发现青砖砌就的墙壁上有彩色图画,这些用矿物颜料绘成的人物故事、珍禽异兽历经千年时光封存,依旧色泽如新。令人遗憾的是,两天后风沙大作,彩绘壁画被沙砾刮擦,大受损伤。夏鼐不得已决定将壁画砖拆除、编号,以便转移保存。后来西北科学考察团在离开敦煌前,将这批魏晋彩绘花砖寄存到千佛洞(即莫高窟),依原来的样式复原砌筑,使得它们免于在战火中流散的命运,至今仍保存在敦煌研究院。

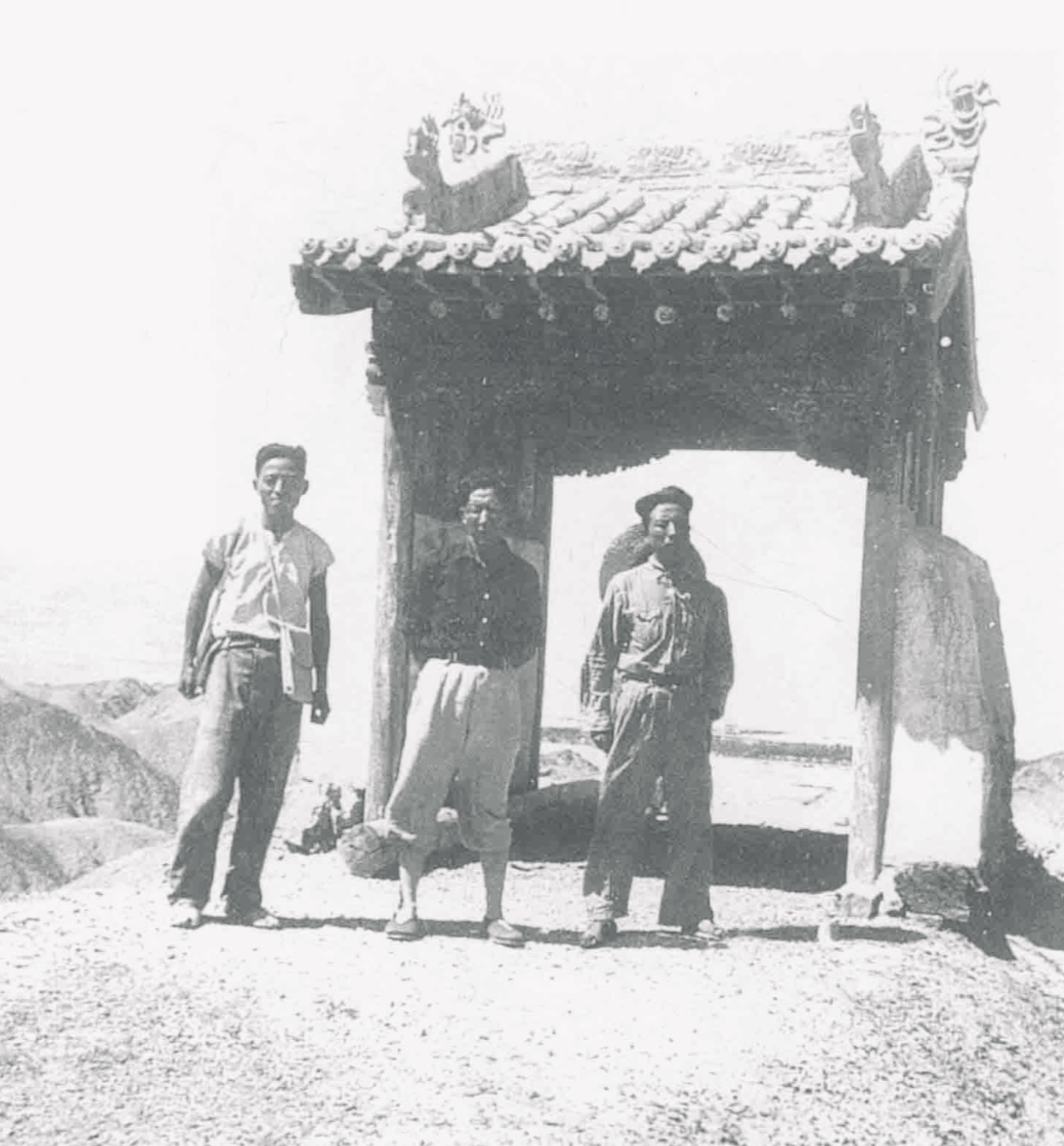

1944年8月,西北科学考察团历史考古组阎文儒(左)、向达(中)、夏鼐(右)在三危山上(摘自《夏鼐西北考察日记》)

当80年后我们来到敦煌佛爷庙湾时,当年夏鼐等人发掘的1001号墓早已不见踪影。幸运的是,上世纪八九十年代,为了配合敦煌机场维修和扩建工程,考古工作者又在佛爷庙湾一带清理了六百余座西晋至唐代的古墓,其中6座西晋壁画砖墓尤为珍贵,有很高的艺术价值和文化意义。后来这处遗址被确定为甘肃省文物保护单位,“西晋壁画砖墓”也作为一个景区正式开放。

葬俗只是古代社会和文化的一个截面,在长城关塞遗址中,在阳关古道上,一件件古代文物见证了一个个普通人的生命史。党河岸边,三危山与鸣沙山下,古代敦煌作为丝绸之路的重要商业城市承载着无数人的幸福追求、美好生活。敦煌市博物馆入口处有一幅当代书法家朱明山写的对联,颇能代表我们参观时的心情:“到敦煌知敦大煌盛,谒莫高知莫测高深。”汉代人的麻鞋穿着舒服吗?西晋壁画墓和敦煌莫高窟的营建有什么联系?唐代的围棋长什么样?在敦煌停留的最后一天里,我们参观了西晋壁画墓和敦煌市博物馆,透过那些贴近生活的文物,观察古人的日常起居、信仰世界。

承前启后的西晋画像砖

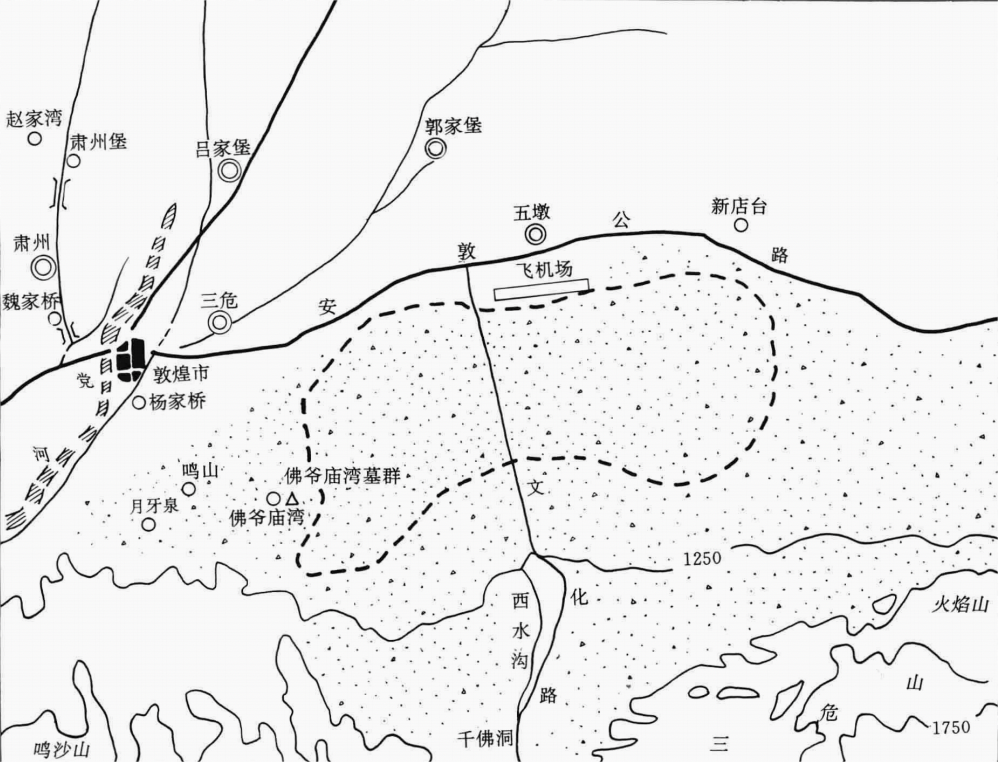

西晋壁画墓所在的佛爷庙湾位于敦煌市东南的戈壁滩上。当车开进这片区域时,有个现象能让人深刻感受到古今时空的交织与敦煌历史的厚重积淀。在土路两旁,绵延不绝的古代墓葬之间,穿插着不少新墓,古墓有砂石堆砌的土埂,新墓则以红砖垒筑围墙。

古人聚族而居、聚族而葬,各家族墓地间都要划定茔域,这些围墙便是对人世院落的模拟。据《夏鼐日记》记载,1944年他调查佛爷庙湾墓群时,“遥见沿山一带,皆有突起之小坟堆,近观则见坟堆每一圆锥形之堆皆连接有一小石子铺成之长条,当为墓道,又数坟堆成一群,其外有一围墙,且有入口处,皆以小石子铺成,离地不高。”所见情形与今日无异,数千年来,敦煌人生于斯,葬于斯。此情此景,不禁让人想起东晋诗人陶渊明的那首《拟挽歌辞》:

……亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。

佛爷庙湾墓群位置示意图(摘自《敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓》)

尽管太阳已经高悬在三危山上空,我们仍然是今天第一批到达西晋壁画墓管理处的游客。一位大爷收完门票钱,让我们先进一间充当临时展厅的平房参观,等候讲解员前来引导。展厅不大,只有一张桌子摆了若干仿古工艺品,以及铺满半张桌子的画像砖照片。大爷见我对那些照片饶有兴趣,便拿出一套20张照片向我兜售,说这都是当年刚打开墓道时拍摄的,用原胶卷冲洗的照片,现在已经所剩无几了。虽然对他的说法将信将疑,但这样的纪念品确实是独一无二的。付完钱后,大爷还帮我在包装袋上钤盖了一枚壁画墓照墙纹样的印章。

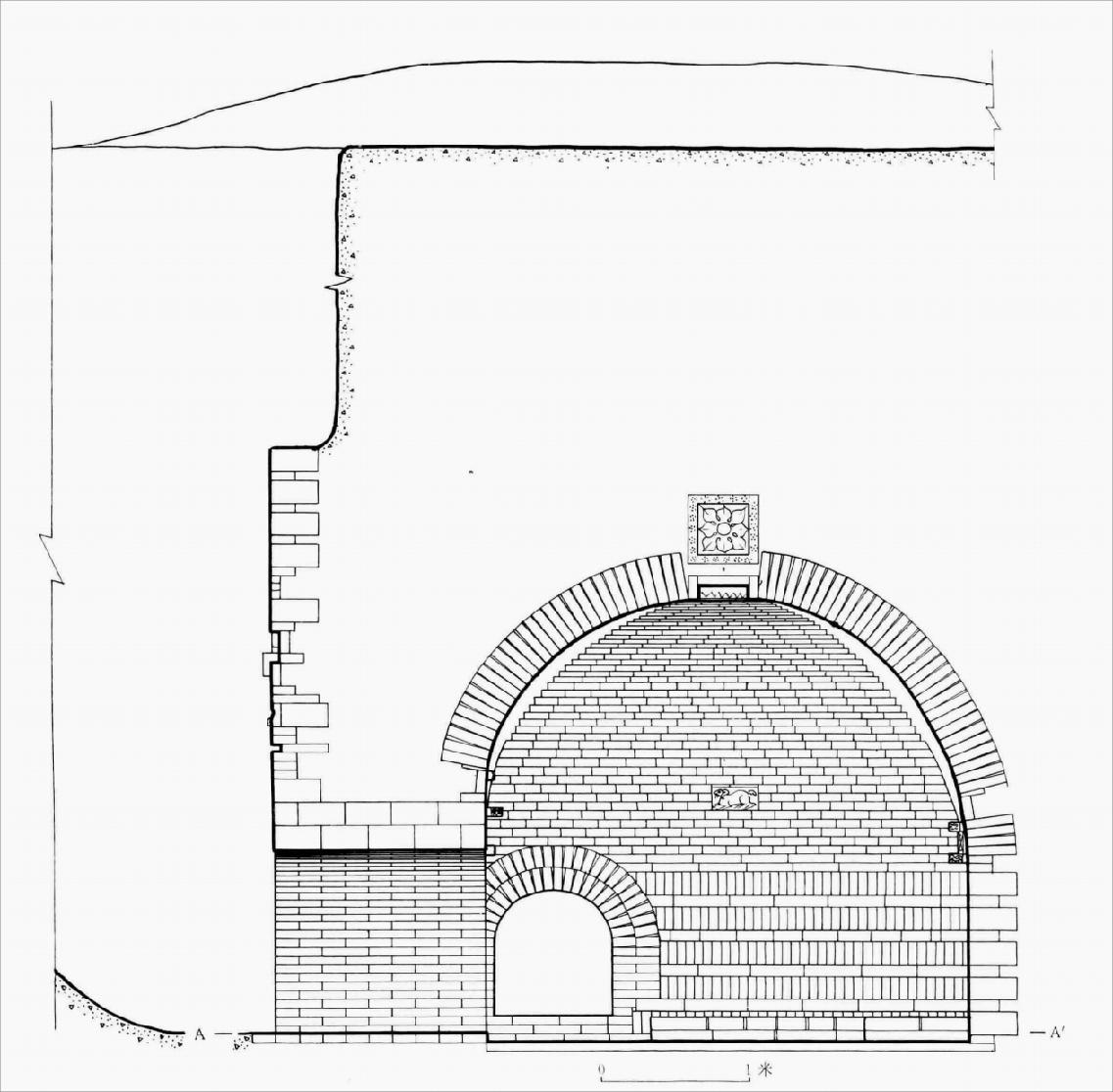

佛爷庙湾M39纵剖视图(摘自《敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓》)

讲解员是位颇为豪爽的大姐,在她的带领下我们参观了对外开放的M39、M133两座壁画墓。她指着古墓封土后面的三危山和鸣沙山介绍说,这里是历代敦煌人安葬的风水宝地。左边三危山山体黝黑,右边鸣沙山颜色较浅,构成了左青龙、右白虎的地理形势。走进长达数十米的斜坡式墓道,更能体会到古人在此营建地下世界居所的巧妙设计。墓道两壁近乎垂直,戈壁滩的砂石泥土经雨水渗透又蒸发,板结成混凝土一般坚硬的地层。墓道末端是高至地面的照墙,全部用青砖垒砌,做出人间建筑的斗拱形状,墓门则用青砖起三层拱券,十分牢固。

M39画像砖墓照墙

第一座墓的照墙结构复杂,模拟木构建筑分为若干层,每层有圆形突起象征屋檐的瓦当,中间朱红色的斗拱下,更有一组微缩的重檐立柱,仿佛富贵人家敞开的大门。仰望最上层,一左一右两块正方形青砖绘有神话人物,他们在整面墙上的尺寸最大,凸显了其重要性。两人均是人首蛇身,胸口各有一圆形轮廓,左边那位的形貌已经模糊不清,右边男性胸前明显是黑色的日乌,手中还拿着一件圆规,那他必然是伏羲无疑,与他相对的自然是女娲了。

西晋壁画墓照墙的伏羲像

伏羲、女娲是传说中的人文始祖,他们人首蛇身的形象在当时并不罕见。魏晋南北朝时期,墓葬中经常出现手持圆规的伏羲和手拿矩尺的女娲图案。甚至开凿于西魏(公元6世纪初)的敦煌莫高窟285窟东披,也出现了人首兽身、手拿规矩的伏羲女娲像,可见当时这两位神话人物在敦煌人民心中的崇高地位。

敦煌285窟东披壁画中的伏羲和女娲 延伸阅读:《华夏、中亚、印度、地中海文明,全在敦煌这个窟里了 | 新知》

在伏羲、女娲之间端坐着一位仪态庄重的女神,两名侍立的童子手持华盖,为她提供荫蔽,虽然面容已经漫漶难辨,但身后生出的一对白色翅膀,却说明她非同一般的身份。从东汉画像石的类似题材来看,这位女神应当就是大名鼎鼎的西王母。《淮南子》记载:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月。”

西王母画像砖

在汉人的信仰体系里,西王母绝对是一位重量级存在,传说她居住在昆仑山仙界,掌管不死神药,嫦娥、周穆王等一众充满神秘色彩的人物都曾向她求取仙方。而在汉画像石中,代表生命力的伏羲、女娲和代表长生不老的西王母经常组团出现,为寿命有限的凡人带来美好期盼。

汉画像石手持便面(扇子)的伏羲(左)、女娲(右)和西王母(中)(作者摄于山东省博物馆)

第二层以下,各种珍禽异兽、力士仙人纷至沓来,让人眼花缭乱。幸好古人已经贴心地给每块画像砖书写了榜题(画像石、壁画旁的说明性文字),使我们可以对号入座地找到它们背后的传说故事。左边一只形似小鹿、白身红尾的动物身姿矫健,正在向前奔跑。右边的珍禽高冠长喙,拖着华丽的尾羽,正悠闲地踱着步子。虽然与今天的形象相去甚远,但榜题明确指明了它们的身份——“麒麟”和“凤”,象征太平盛世的瑞兽。

麒麟画像砖

另外一对祥瑞的形象更加奇特。一只神龟口吐长舌,背驮山形甲壳,大步前行;一条神龙瞠目张口,似在高声言语,颈上还缠绕着一条飘飞的帛带。他们表现的正是“河图洛书”的故事,神龙名为河图,巨龟则叫洛书。相传上古伏羲氏时,洛阳东北黄河中浮出龙马,口衔赤文篆字的河图献给伏羲。伏羲依此而演成八卦。又相传大禹时在河洛间修建祭坛告祭上天,洛河中浮出神龟,它爬上祭坛后吐出口中的一块赤文绿错的甲片,献给大禹。《易·系辞上》说:“河出图,洛出书,圣人则之”,指的就是这两件事。

河图画像砖

洛书画像砖

走进拱券下的门廊内,一位张弓搭箭的骑手吸引了大家的注意。顺着他瞄准的方向看去,另一块砖上赫然是头作扑食状的猛虎。甘肃省文物考古研究所的专家根据同类题材画像砖榜题确定,这幅画面表现的就是“李广射虎”的历史故事。《史记》记载,飞将军李广担任右北平太守期间,为百姓除害亲自去猎杀老虎。有一次他见到草丛中有个可疑的身影,便张弓射去,正中目标。拨开野草一看,原来是块大石头,那箭镞已经深深穿入石中。墓葬年代正是羌乱频仍、河西社会动荡不安的西晋时期,墓主的家人们请画工绘制这幅“李广射虎”图,大概是希望这位勇敢善战的英雄能够镇守墓门,保佑逝去亲友在地下世界的平安吧。

李广射虎画像砖

靠近门楣处,一名袒胸露腹、兽首人身的力士正双手叉腰、蹲坐狞笑。他虎视眈眈的目光正对来人,口呲白牙,手捋长须,十分威严。在他赤裸的肚皮上,古代画匠用半楷半隶的字体写明了他的身份——“河精”。在汉魏时期的谶纬信仰中,河精是不亚于河图、洛书的另一位天神使者。根据《尚书中候人考河命》等文献,我们知道河精是人首鱼身的巨人,他从黄河中跃出,向大禹传递了天地之意,并交给他一份讲述如何治水的河图。古人认为河精也就是河伯,代表着神圣的天命与权力。

河精画像砖

穿过甬道进入墓室,空间颇为宽阔,大概有十来平米。正中靠墙有一个类似讲台的小小平台,据说是摆放祭品用的供台。墓葬空间是对古人生前居所的模拟,墓室相当于厅堂,左右各有两间小小的耳室。左边一间用青砖砌成置物架,上面摆放了许多陶器,右边则空无一物。讲解员介绍说,两个耳室代表的是“东厨西厕”,北耳室内不光有各种日用的锅碗瓢盆,还有一个小巧的灶台,象征庖厨;南耳室上方开了一个洞,代表厕所,之所以如厕的洞开在上方,是因为阴阳两界相反。

M39北侧耳室庖厨

靠近两侧耳室入口的地方,一块块画像砖上,墨绘的河西生活画卷在我们眼前展开。有的是雄赳赳的公鸡,代表六畜兴旺;有的是阁楼式仓廪,寓意家大业大;一名男孩跨骑着竹马,母亲和侍女在一旁慈祥地照看,象征着子孙满堂。最引人注目的是几幅打谷、晒谷的丰收画面。一名身穿皂缘领衫的年轻农夫手拿簸箕,正在向谷堆倾倒粮食;一位妇女持耙推粮引谷,方便晾晒,另一位男子正手捧酒樽,前来慰劳。

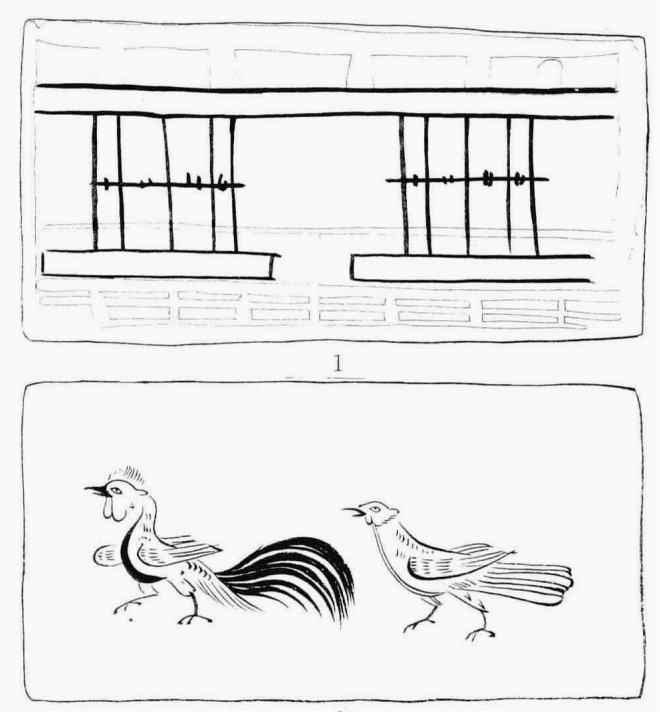

M39双鸡和仓廪画像砖线描图(摘自《敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓》)

M39双鸡和仓廪画像砖线描图(摘自《敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓》)

最有趣的是那位身穿袍服、丰面阔颐的男性,他席地而坐,面前有四座谷堆,其中一座还插着五根细长的物件,他向之作拜,脸上喜气洋洋。根据人物形象和服饰推测,他应当就是庄园主人,或许正是这座墓的墓主。这些充满世俗生活场景的画像砖,代表了古代敦煌人们对美好生活的朴素愿望。

庄园主观粮画像砖

不过,M39墓主人虽然财力雄厚,却比不上他们家族中的另一位人物。我们参观的第二座画像砖墓M133的照墙同样绘制了精美的砖画,但由于盐碱腐蚀,保存状况较差。墓室结构则比M39更为阔绰,分为甬道、前室、后室、两个壁龛、北耳室等多重功能区。据研究,M133位于该家族墓茔圈最北端的祖墓之位,地位尊崇。

男墓主画像

侍立一旁的男仆像

在原本停放男女墓主棺椁的后室墙上,保留了一幅表现男女主人家居生活的珍贵壁画。男主人身穿红袍,头戴巾帻,拱手而坐,女主人则一袭青衣,与其夫共坐于帐下。帷帐两边侍立着两名男仆,神态机敏。最可称为点睛之笔的是帷帐上方停了一只青盈盈的鹦鹉,毛羽鲜丽,仿佛随时都会飞出画面一般。

壁画中的鹦鹉

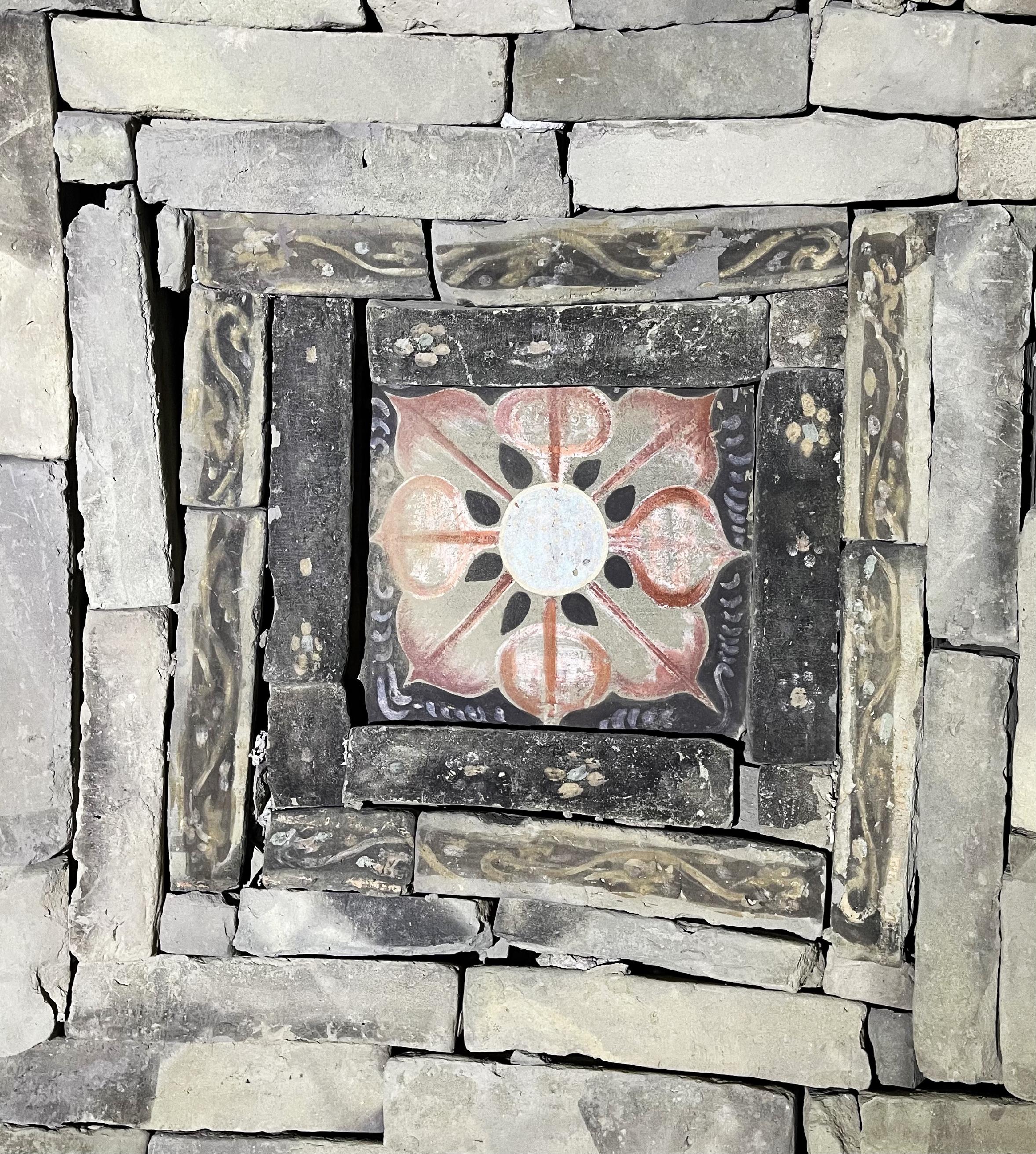

古人为什么要费尽心思修建模拟人间生活的墓室呢?顺着讲解员的手电筒光线,我看到了主墓室穹顶上的莲花藻井。粉色的花瓣簇拥着花蕊,周围还环绕着白色线条勾勒的水波与瑞草纹,仿佛是无尽生命的循环。根据研究,虽然每座画像砖墓的珍禽瑞兽各不相同,但藻井上那朵莲花却是不可或缺的题材。魏晋时期,佛教在中华大地上渐次流行,莲花正是佛教中最美的元素。《陀罗尼经》说,“此界命尽,由如蛇蜕,即便往生安乐世界,不受胞胎,于莲华中自然化生,所生之处得宿命智。”所以七宝莲花寓意着安乐世界和新生命的开始。红色的莲花,更代表成就福慧,庄严吉祥。

M133莲花藻井

汉代士兵的行囊

告别了古墓的莲花藻井,我们匆匆赶往在敦煌的最后一站参观地——敦煌市博物馆。这座修建于2011年的土黄色建筑规模宏大,收藏了敦煌地区出土和征集的上万件文物,展示了这座华戎交汇的都市的多姿风貌。作为敦煌历史上最重要的两个阶段,汉、唐时期的文物最具特色。在甘肃简牍博物馆中,我们曾经通过文字书简了解了汉代长城上的日常生活,在敦煌博物馆,一件件保存完好的古代文物更让我们对汉代士兵的行囊有了直观感受。

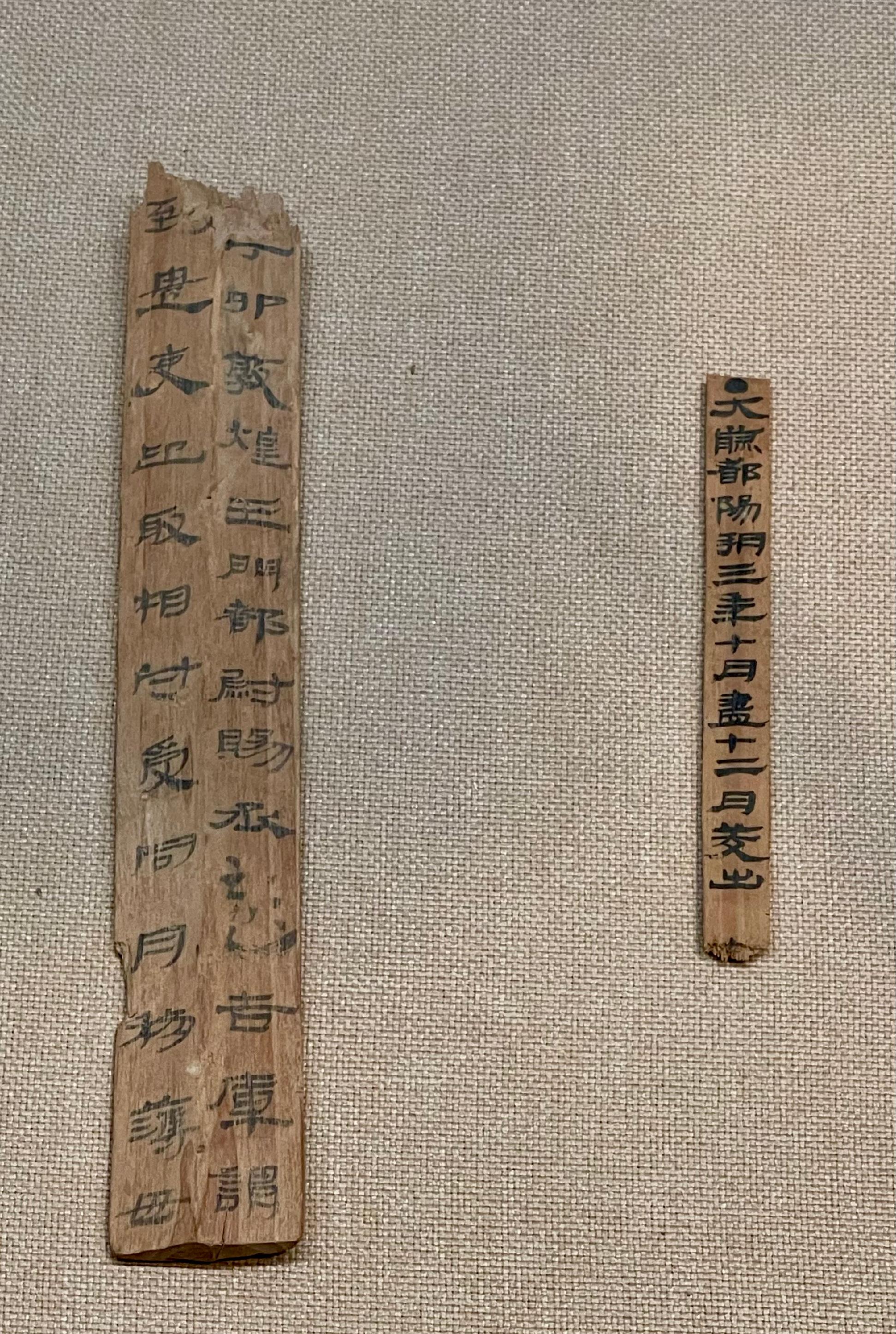

敦煌市博物馆藏玉门关汉简

汉代戍卒的衣装通常由官府按冬、夏两季提供,但部分人也备有私衣。由于边境地区物资匮乏,为数众多的戍边官兵又提供了庞大的消费市场,所以催生出一种独特的现象——戍卒行道贳卖衣财物。每年从内地出发来的戍卒随身携带超过自己所需的大量物资,等到了长城驻地再售卖,从而获得一笔可观的收益。所以无论是齐地的纨素,还是蜀地的漆器,在敦煌地区的交易市场上都能见到。

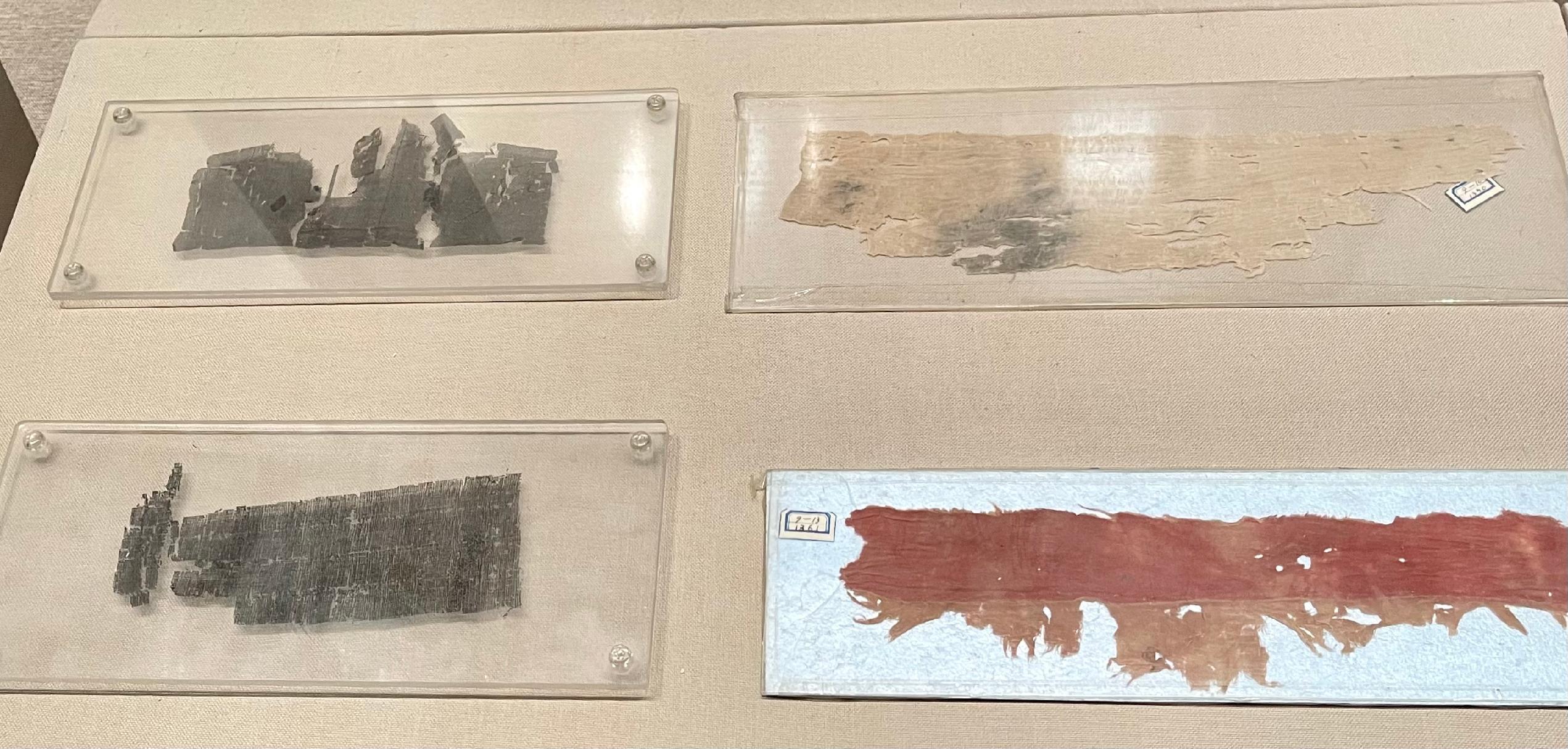

马圈湾遗址出土的丝织品

马圈湾遗址出土的丝织品

汉代漆器

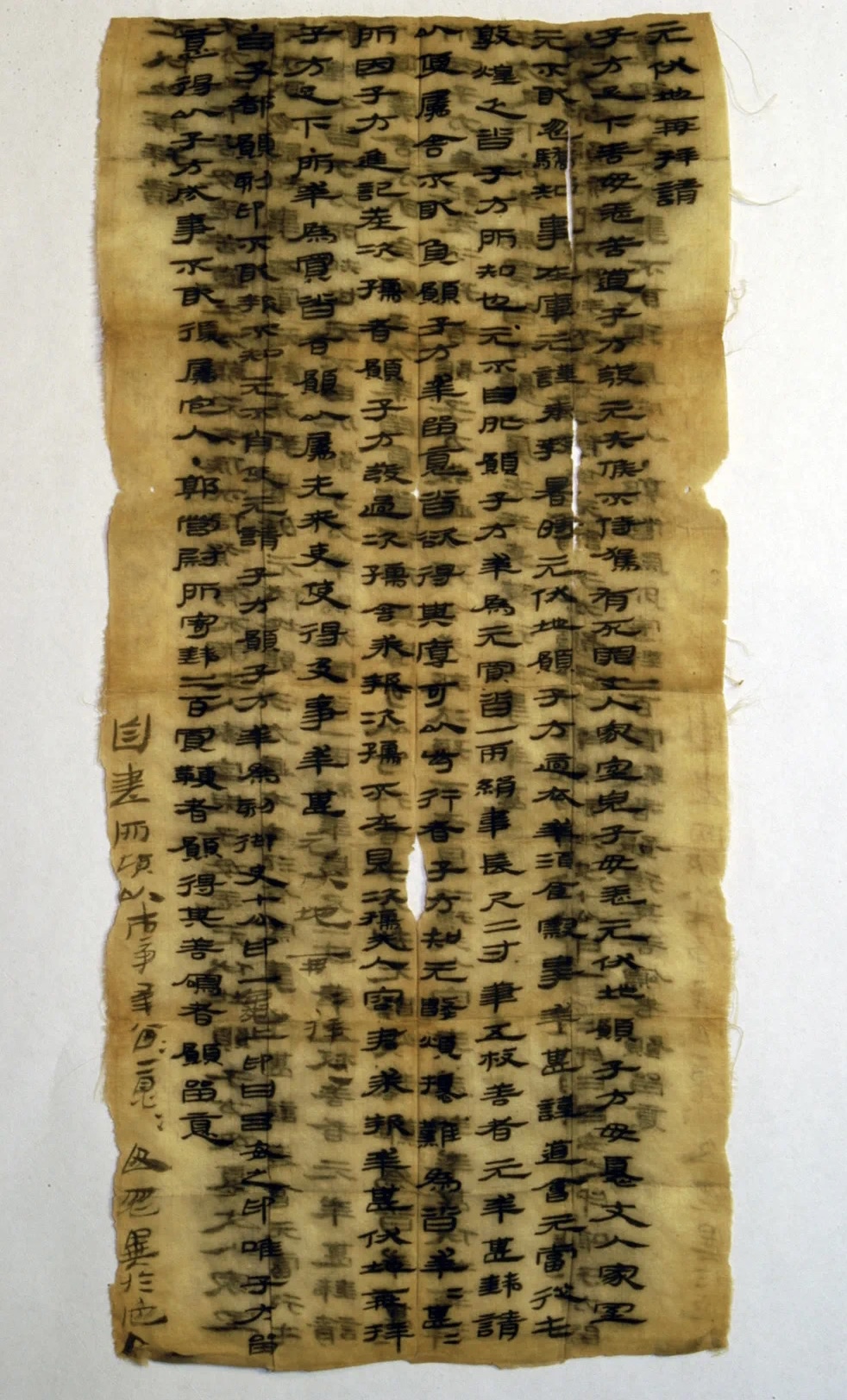

在那件著名的“元致子方书”中,“元”托好友“子方”代办几件私事,其中第一件就请子方代为购买一双尺码为27厘米(43码)的鞋,并对鞋子的质量做了要求,要买丝绢衬底的牛皮鞋,保证舒适耐穿。无独有偶,在敦煌市博物馆众多藏品中就有一件皮底毡面鞋,深蓝外表与今天的时装大牌产品相比毫不逊色。除此之外,在敦煌市博物馆的展厅里,各种汉代麻鞋、毛袜、皮腰带,一应俱全,让人不得不感慨承平时代古人的生活水平。

元致子方帛书(甘肃简牍博物馆藏)

皮底毡面鞋

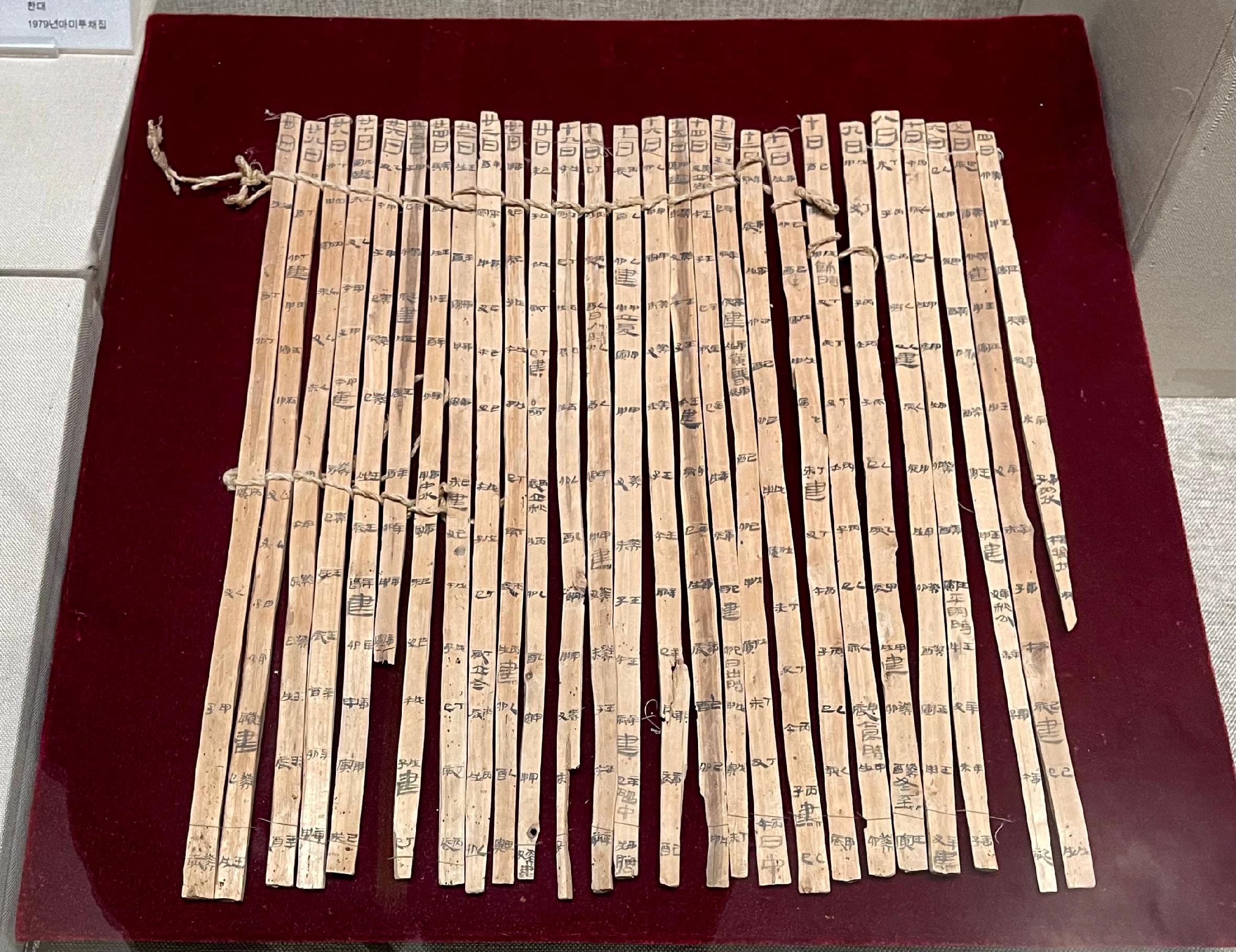

今天的中国人每逢重要活动经常要先看黄道吉日,在汉代,各式各样的历书同样在人们的生活中扮演着重要角色。1990年敦煌清水沟出土了一件完整的汉代历书,上面的两道编绳都几乎完整保留了下来。这份历书上端有从一日到卅日的序数(现缺首三枚简);从右至左书写干支,一日一简;从上到下,一月一行。有的干支下书写了初伏、后伏、立夏、立冬的时令节气,以及日中、黄昏、日入时等时称。另一些下书“建”字,则代表了是中国传统择日法的一个重要分支“建除术”。建除的概念与吉凶判断相关,包括十二个建星:建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭。根据这些星的不同,选择适合的日子进行重要活动。建日通常被视为吉日,而除日则有特定的禁忌和注意事项。

敦煌清水沟出土的汉代历书

“民以食为天”,在饮食文化方面,汉代敦煌戍卒和居民充分展现了一个吃货的“自我修养”。谷子、糜子、大麦,品类丰富的农作物为主食提供了多重选择。当然,在干旱的西北地区要种出这么多粮食也需要辛勤耕耘。那些承担屯田重任的戍卒们使用铁锸(类似铲子的方形掘土工具)、木锨等农具,在沙漠绿洲间开垦出一亩亩良田,为敦煌的繁荣提供了物质保障。在饮食器皿上,古代敦煌人也颇有巧思。一件普通的灰色陶鼎本来只是炊煮用具,但鼎盖上塑造的双鱼纹却给它带来了活泼可爱、充满自然生命力的审美意趣。陶鼎出土自南湖阳关遗址,想必它当年也曾给汉代戍卒们提供过无数的物质与精神食粮吧。

长城沿线出土的汉代谷物和铁锸

阳关遗址出土的汉代双鱼纹陶鼎

莫高窟供养人们的生活

莫高窟的唐代彩塑和壁画引领我们走入壮丽的佛国世界,令人欢喜赞叹。当我看到敦煌市博物馆内更加生活化的唐代文物时,不禁想到这些平凡之物的主人与莫高窟艺术的创造者正是同一批人。

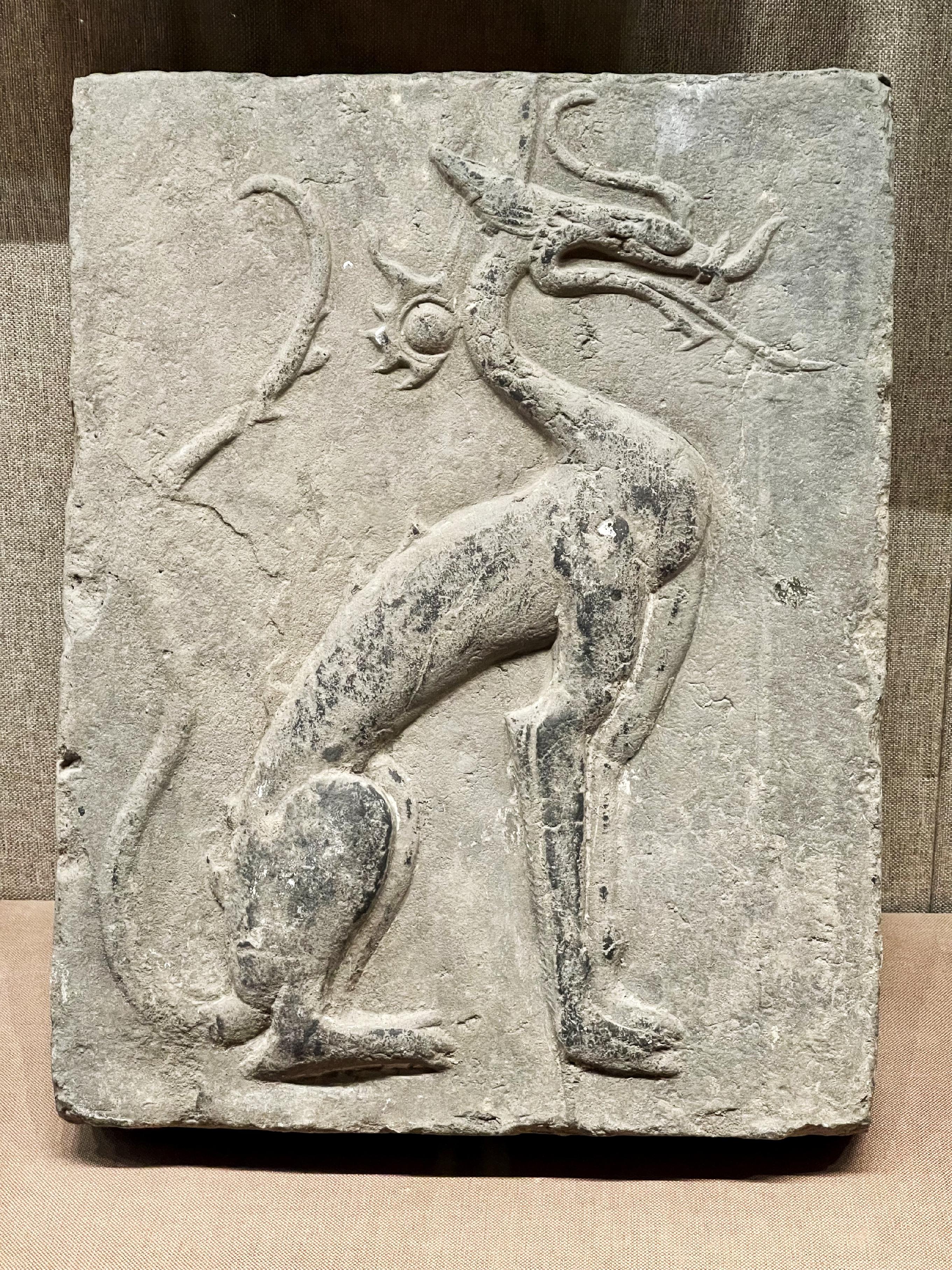

与西晋壁画墓同一时期发掘的空港唐代墓葬中,出土了许多带有各种纹样的花砖,虽然它们都是模制成形,保留了砖石的灰色,但却别有一番洗净铅华的古朴韵味。其中的神兽与人物图案,不禁让人联想到敦煌壁画中的同类形象。一块长方形的伏龙砖向我们呈现了唐代人眼中的神龙模样,它身体修长,背部弓起作蹲踞状,身上没有后来龙身常见的鳞甲,只有头上耸立着毛发,形态更像一只狮子。这样的伏龙与榆林窟第25窟唐代壁画的守宝神龙十分相似。

伏龙砖

另一对胡人牵驼花砖展现了当时丝绸之路商业贸易的繁荣景象。高大的双峰骆驼背上满载货物,一名头戴尖顶帽的胡人手牵缰绳,迈着轻快的步子向前行进,或许对他来说,前面不远处的敦煌正是打尖休息的好地方。昭武九姓是隋唐时期对从中亚10多个小国来到中原的粟特人及其后裔的泛称。在当时,敦煌是昭武胡商和其他民族商人交易、居住的重要商业活动中心。根据敦煌遗书《沙洲都督府图经》记载,敦煌附近一个湖泊被命名为“兴胡泊”,原因正是“商胡从玉门关道往还居止,因以为号”。除了花砖上的胡人形象,在敦煌出土的众多唐代陶俑和莫高窟壁画中,都能见到这些异域商人的身影。从翻领大衣、帷帽等服饰,到高鼻深目的长相,这些艺术作品都是按照当时常见的胡人的突出特点塑造出来的,可谓丝路社会生活的真实写照。

胡人牵驼花砖

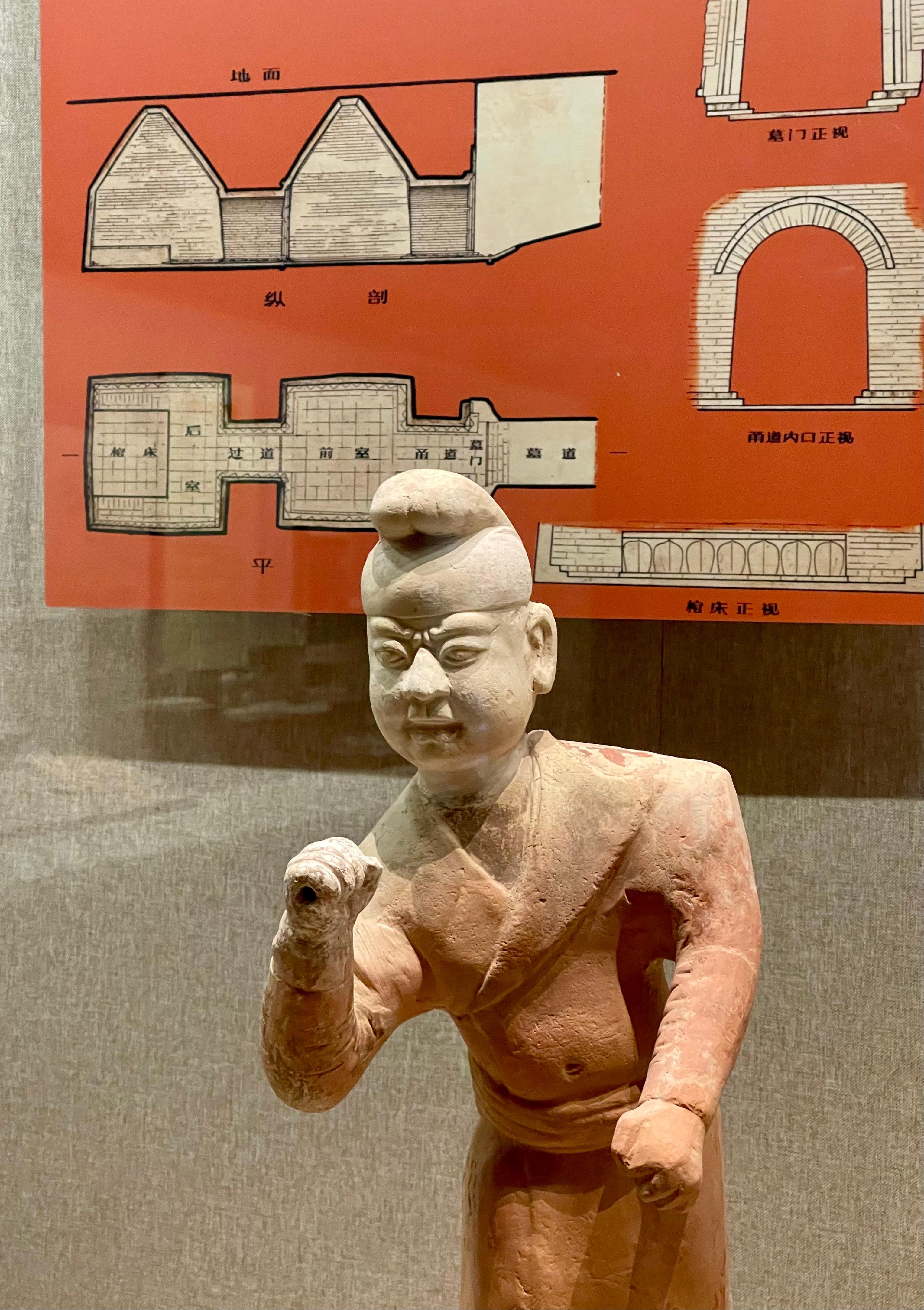

在胡商与汉民杂处的国际化都市,来自中亚诸国的风尚很快融入了当地人民的生活。“胡僧”、“胡乐”、“胡舞”、“胡麻”、“胡饼”,这些从西域传来的事物被冠以“胡”名,极大地促进了不同民族间的经济文化交流。比如敦煌苏家堡唐墓出土的这件唐代陶俑,头戴汉地男子常佩的幞头,身上穿的却是一袭胡人喜爱的红色翻领长袍。他面容丰润,浓眉大眼,左手向前伸出,右肩耸起,似乎是在肩扛什么东西,又像是在为大家加油助威,充满了力量感与勃勃生机。

身穿翻领红袍的唐代陶俑

身穿翻领红袍的唐代陶俑

在唐朝对外交流史上,围棋曾经扮演过重要角色。据《旧唐书》记载,唐宣宗大中二年(848年),日本王子高岳亲王向大唐进贡。在献上厚礼之后,擅长下围棋的王子提出要与大唐高手对弈。宣宗便命令担任棋待诏的国手顾师言迎战。唐代笔记小说集《杜阳杂编》详细描绘了这场中日友谊赛。高岳亲王拿出自己珍藏的楸玉棋盘、冷暖玉棋子,产自日本国东三万里集真岛上的手谈池,每枚玉棋子都是天然形成,白黑分明,而且冬温夏凉,十分宝贵。顾师言棋逢对手,一直下到第三十三回合仍旧未分胜负。顾师言害怕辱没大唐声威,手心直冒冷汗,凝思良久,最后以一手“镇神头”打破僵局,只一子就解了双征不利的形势,令高岳亲王甘拜下风。

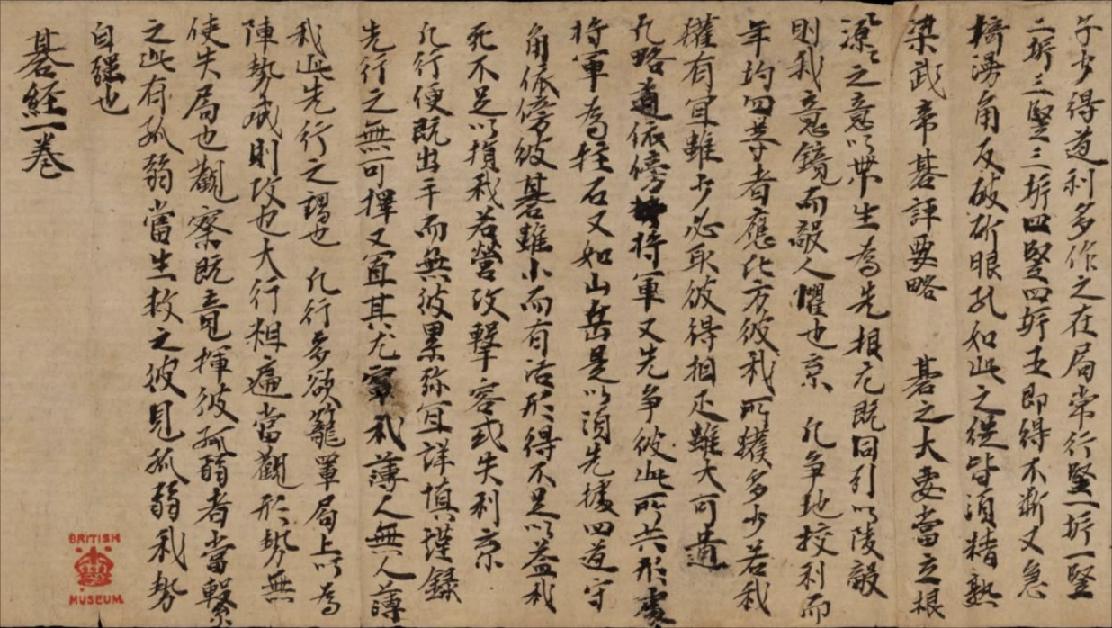

围棋不光是长安显贵们的游戏,在敦煌民间它也大受欢迎。在斯坦因带走的藏经洞文书中,有一卷《棋经》见证了中古时期围棋文化的兴盛。这份珍贵的围棋史文献撰写年代约在北周(公元6世纪),写在一卷佛经的背面,现存159行、2443字,是世界上现存最古老的围棋棋谱。

S.5574《棋经》局部(现藏大英博物馆)

1980年,敦煌考古工作者在唐代寿昌城遗址中发掘出土了66枚围棋子,以花岗岩或玉石磨制而成。在隋唐时期,敦煌郡出产的棋子是皇室点名要的贡品之一。《通典》记载:“天下诸郡每年常贡,按令文,诸郡贡献皆尽当土所出……敦煌郡贡棋子廿具。”敦煌博物馆藏的《唐代地志残卷》也说,敦煌郡“贡棋子”。为了增加观众的情景体验感,工作人员还精心制作了以阿斯塔那唐墓《弈棋仕女图》为背景的展板,将唐代棋子摆放在棋局上,仿佛那位身着绯色短襦、绿花罗裙的贵妇正在全神贯注地落子入枰。

唐代围棋

《管子》说:“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”文化的发展离不开繁荣经济的支持。络绎不绝的往来商旅不光给敦煌带来了异域风俗,还在这里积聚起了大量的财富。在隋唐展厅的出口处,一排各式各样的钱币充分展现了古代敦煌的富足。从汉代的五铢钱,到唐代的开元通宝,再到宋代的崇宁重宝,中央政权铸造的法定货币在敦煌广泛流通。而另一些印着波斯文和外国君主头像的西域钱币,则见证了胡商在此地的长久经营。敦煌莫高窟的供养人里,不乏衣着华丽的胡人形象,他们捐献给寺院的营建款项想必就有不少这样的金币、银币。

西域钱币

参观结束后,我们将沿着丝路商队走过的路,坐绿皮火车经瓜州、酒泉、张掖、武威回到兰州,但第二天是自由活动,没有行程安排。队友们有的准备组团去炳灵寺石窟,有的打算在兰州爬白塔山,而我决定拉上江流夜一起在武威下车,那里是与我研究密切相关的国宝级文物《王杖十简》、《王杖诏书、令册》的出土地。可是怎么才能确保我们能在武威见到这些文物呢?在敦煌市博物馆门外的长凳上,我一时犯了难。打开手机,忽然想到前几天加了肖老师的微信,他对甘肃出土简牍的情况应该了如指掌。抱着试试看的心态,我给肖老师发了条消息询问。十分钟后,我就接到了他打来的电话。

肖老师热情地告诉我们,《王杖十简》就在武威市博物馆展出,为了方便我们参观,他已经代为联系好武威凉州研究院的李老师,明天由他带我们去。肖老师的古道热肠不仅解答了我的忧虑,更为明天的行程增添了惊喜和期待。三危山的夕阳洒下暗红色余晖,绿皮火车的哐当声中,我们出发前往那座被誉为天马故乡的城市。

图片 | 黄君度、文狸

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号