作者 黄君度 从长安到敦煌,地图上不过三千余里的物理距离,在历史的坐标上却横跨了数千年。这是一条被风沙与驼铃反复摩挲的传奇之路,是张骞凿空西域的雄心之路,是玄奘孤身求法的信仰之路,亦是无数商贾、戍卒、诗人、僧侣用足迹书写的生命之路。

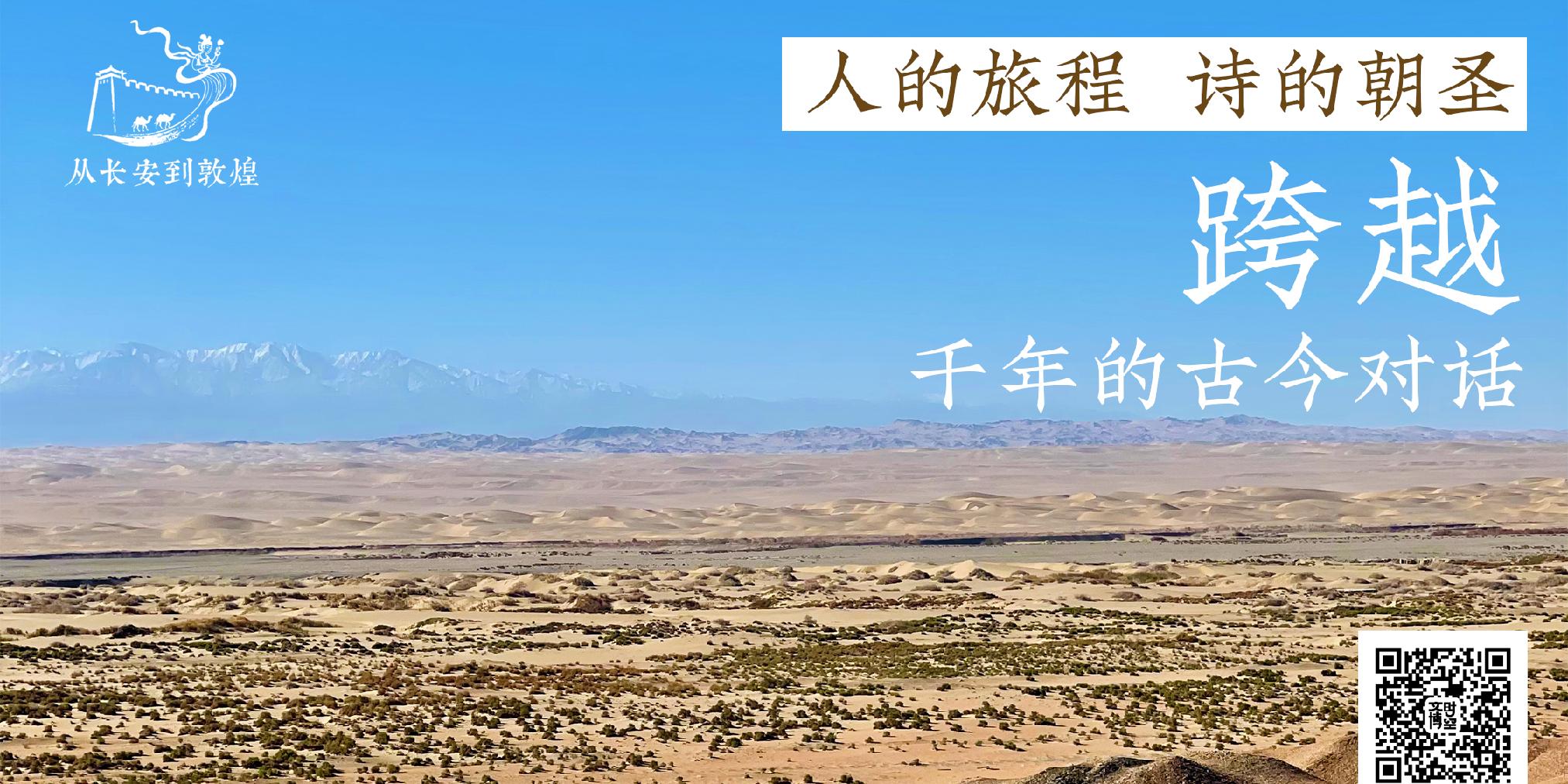

2024年的深秋,我有幸踏上了这条时空隧道,短短八日,穿越周秦汉唐的烟云,在西安、宝鸡、兰州、敦煌、武威的遗迹与文物间穿行,试图捕捉那些沉淀在黄土与砖石中的文明回响。此刻,当旅程的喧嚣归于平静,沉淀于心的,是三个挥之不去的感悟:这是一趟关于人的旅程,一场关于诗的朝圣,更是一次跨越千年的古今对话。

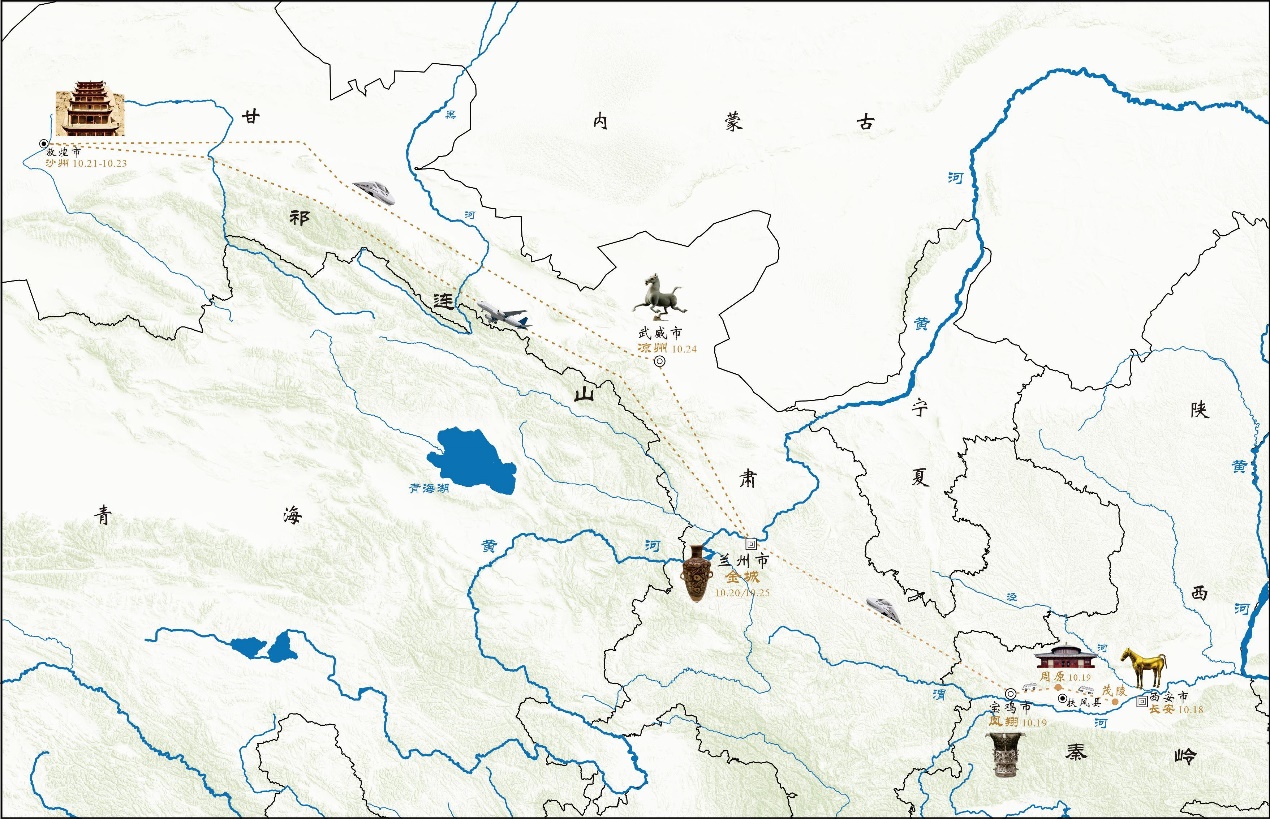

从长安到敦煌行程图(chillp绘制)

关于人的旅程:鲜活的面孔,永恒的温度

历史的宏大叙事,往往由无数鲜活的个体生命织就。这趟旅程,让我得以在文物的微光与现实交流中,窥见了他们生动的面容与辽阔心胸。

汉代《王杖诏书令册》(武威市博物馆藏)

在武威市博物馆的展柜玻璃后,那墨迹清晰的《王杖诏书令册》不再仅是冰冷的律令条文,它记录了一位名叫“广”的长安老翁,在遭受乡吏欺凌后,愤然向汉成帝告御状的上书。那句“不如归还王杖,没入为官奴”的悲怆控诉,穿越两千年的时光,依然能刺痛人心。这哪里是简单的诉讼文书?这是一位汉代老人为尊严抗争的呐喊,是对“高年赐王杖”这一国家养老承诺的信任与依仗。想象着他据理力争的身影,我们触摸到的,是汉代社会肌理中流淌的温度与人情。

同样在武威,雷台汉墓的幽深墓道里,铜车马仪仗队无声诉说着主人的威仪。当刻有“冀张君骑一匹”、“守左骑千人张掖长张君”等字样的青铜马俑,与那枚“破羌将军”银印一同呈现时,那个在《三国演义》中留下惊鸿一瞥的凉州猛将张绣,便从史书的字缝中立体起来。他归葬姑臧的选择,将历史人物的归宿与脚下这片土地紧紧相连。

雷台汉墓铜车马仪仗队(甘肃省博物馆藏)

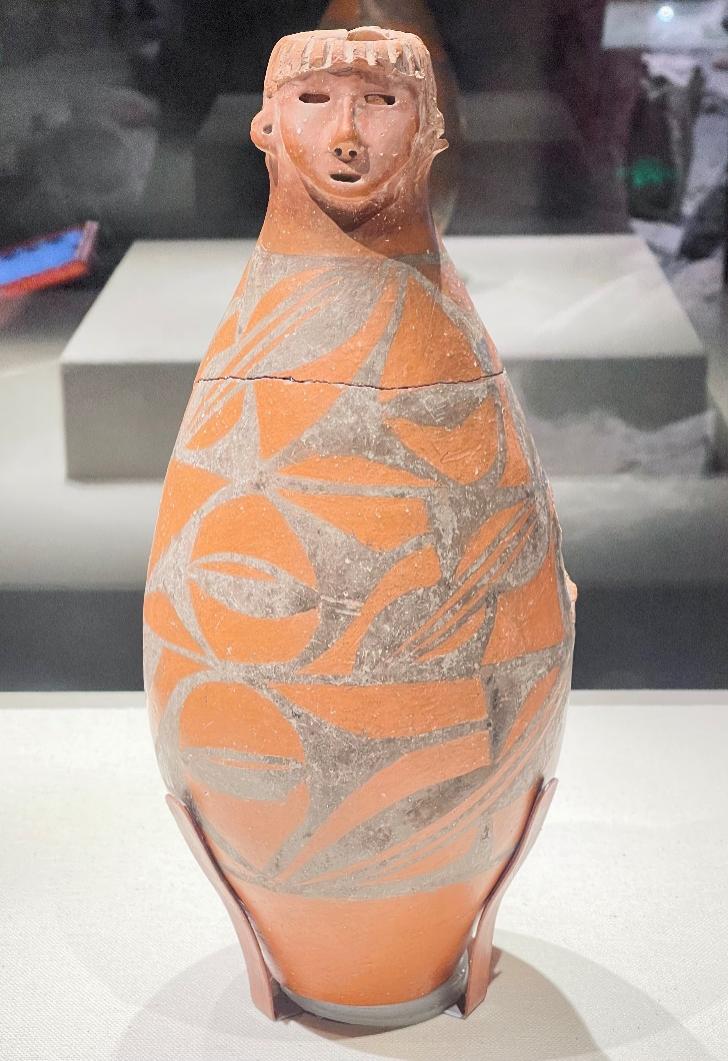

更有那些未曾留下名字,却因他们的创造而永恒的生命。大地湾遗址中,那位将少女头像塑于瓶口的史前工匠,他心中涌动的是对美的直觉,是对生命的凝视,还是对未知力量的敬畏?当我的目光与那张六千年前的“齐刘海”少女陶土面容相遇,仿佛能感受到他指尖的温度与心中的悸动。

人头形器口彩陶瓶 甘肃省博物馆藏

鸠摩罗什寺的八角石塔下,那位龟兹高僧的坎坷命运更令人动容。被吕光强掳东来,囚于凉州十七载,受尽屈辱却忍辱精进,研习汉语,融通华梵。这份在困顿中对信仰的坚守,对文化传播的执着,使他最终在长安译场绽放出照耀千古的智慧之光,留下了那枚象征誓言与精诚的“舌舍利”。他的故事,是乱世中个体与命运抗争、用信念点亮文明的绝佳注脚。

今人亦在这条古道上书写着新的篇章。甘肃简牍博物馆里,肖老师讲述的不仅是简牍上的冰冷文字,更有他年轻时在小河里用网捕鱼的生动往事,将枯燥的学术与鲜活的日常体验奇妙相连,使我们理解了那份与古人相同的生活智慧。武威市博物馆的李老师,未曾谋面便为我们安排行程,在博物馆门口默默等候一上午,那份萍水相逢却赤诚相待的热情,不正是河西走廊自古“豪士产秦凉”的现代回响吗?还有茂陵前那位对汉武帝事迹如数家珍的司机王师傅,他们对家乡历史的自豪与热爱,本身就是一种动人的文化传承。这些真实、热情的今人面孔,他们身上展现的辽阔心胸与质朴情谊,正是理解河西走廊千年不衰的人文密码,是古道精神在当下的生动延续。

关于诗的旅程:韵律中的山河与心魂

丝绸之路,是一条被诗滋养的道路。唐代的边塞诗,是中国文学星空中最璀璨的星座之一。《送元二使安西》《凉州词》《关山月》……这些都是大家曾在语文课本上熟读过的名篇,然而其磅礴气势与苍凉意境,远非书斋想象所能企及。唯有亲身踏上这片土地,让祁连山的雪风拂过面颊,让玉门关的沙粒落入掌心,让黄河的涛声震动耳膜,方能真正体味诗中的无限苍茫。

敦煌三危山出土的唐代天马砖(敦煌研究院藏)

在阳关的断壁残垣前吟诵“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,那杯离别之酒的苦涩与壮烈,瞬间有了依托。在武威姑臧城废墟上高吟“弯弯月出挂城头,城头月出照凉州。凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶”,岑参笔下盛唐凉州的繁华喧嚣、多元交融,便在脑海中有了具体的场景与声音。

诗的瞬间易逝,声音亦飘渺难留。深受美国作家比尔·波特(Bill Porter)的启发,我尝试在产生这些伟大诗篇的原点,让声音与历史共振。于是,在茂陵封土之下,我高声诵读汉武帝的雄浑辞赋;在周原的阡陌之间,我低吟《诗经》中关于“率西水浒”的古老篇章;在阳关烽燧之侧,我与千年前的离愁别绪同声相应。这种在场的诵读,是与古代诗人最直接的零距离对话,声音穿透时空的薄纱,触摸到他们彼时彼刻的心魂。

阳关遗址外的沙漠与祁连山

更为奇妙的是,这雄浑壮阔的河西走廊本身,就是最伟大的诗行。沙漠的浩瀚、雪山的冷峻、长城的蜿蜒、绿洲的生机,无时无刻不在激荡着胸中的诗情。八日行程虽短,灵感却如泉涌。在摇晃的绿皮火车穿越戈壁时,《出塞:代戍边卒作》的句子悄然成形,试图捕捉古代戍卒的孤寂与坚韧。在高空中俯瞰祁连山脉连绵的雪峰,《祁连山歌》的旋律在心底回旋。武威雷台汉墓的震撼与李老师的盛情,催生了那首即兴而作的《武威留别李先生》。而旅程终点,在兰州中山桥下,面对滔滔黄河,《初发兰州呈肖老师》中“黄河万里下金城”的壮阔意象,自然而然地奔涌而出,成为对这段诗性之旅的深情总结。

这四首旅途中诞生的诗,是我对这片土地诗性瞬间的捕捉,是试图将那些因山河壮美、人情温暖而激荡起的内心涟漪,凝固成平仄诗行,传递给我的读者。它们未必精妙入神,却是旅程馈赠的最真挚礼物。

古今对话的旅程:长河奔涌,生生不息

从长安到敦煌,这趟旅程让我深刻领悟到,丝绸之路绝非仅仅是一条运送丝绸与香料的商贸通道。它更像一条奔涌不息的文化长河,自文明曙光初现之时便已开始流淌,承载着中华文明开放包容的基因,奔流至今。

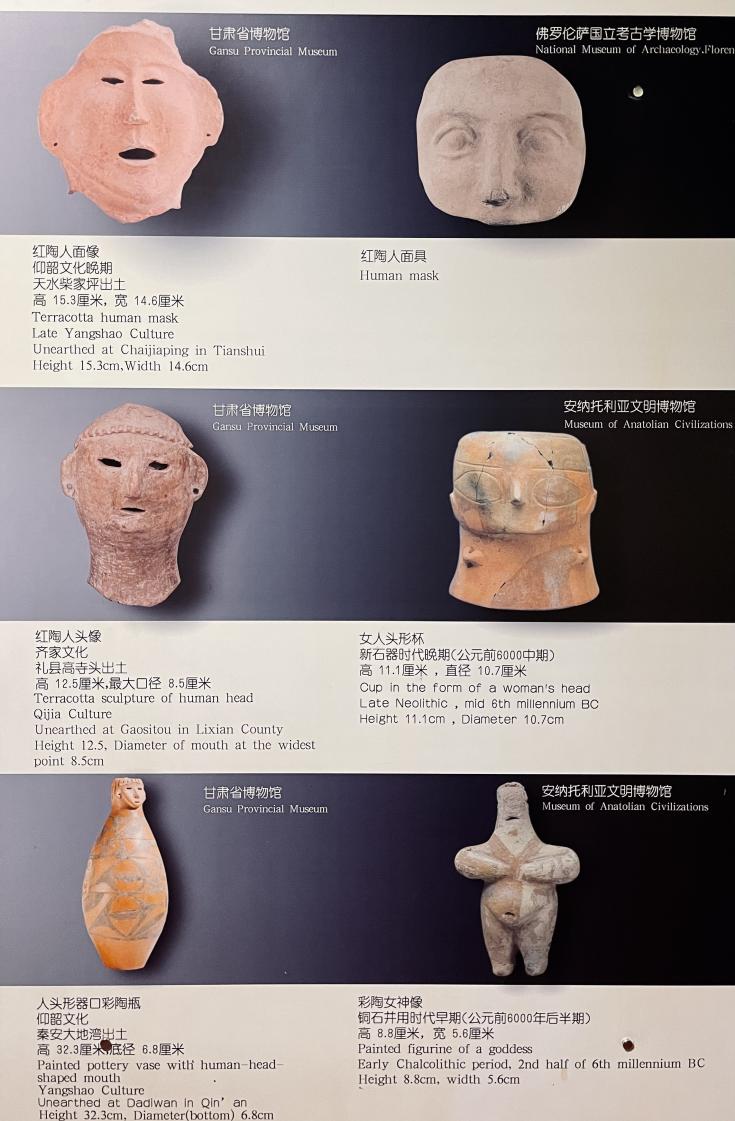

世界诸古代文明的彩陶对比(甘肃省博物馆展板)

这条长河的源头,在黄河上游的陇原大地闪耀着最古老的光辉。甘肃省博物馆的彩陶展厅,如同一部用陶土与色彩书写的史前史诗。大地湾文化那抹宛若朝霞的“宽带纹”,人头形器口彩陶瓶上“齐刘海”少女的永恒凝望,鲵鱼纹彩陶瓶上神秘的人首蛇身图腾,漩涡纹尖底瓶上流淌的几何韵律……它们无声地宣告:早在新石器时代,这片土地的先民们,已用惊人的创造力与独特的审美,参与了中华文明多元一体格局的最初构建。

西周何尊(宝鸡青铜博物院藏)

长河奔流,汇聚四方,融铸了周秦汉唐的伟大文明。在宝鸡青铜器博物馆内,展板上的何尊铭文拓片用醒目红色标出了那句“宅兹中国”。“中国”二字的初现,并非为了标榜中心,而是周人对天下秩序的朴素理解。西渐流沙,东达海滨,那些青铜器上的饕餮纹和卷尾凤鸟纹狞厉肃穆,无声诉说着周人如何将羌戎、荆楚、东夷等族群,纳入一个超越血缘的礼乐共同体。秦汉大一统,霍去病墓前的马踏匈奴石雕展现着农耕文明与游牧民族的碰撞与交融,斧凿粗犷的线条间,奔腾着汉代雄风。隋唐文明的辉煌,在甘肃省博的“丝绸之路文明展厅”中流光溢彩。泾川大云寺五重舍利石函,承载着武则天时代佛教鼎盛与王朝气象的庄严。吐蕃时期的兽纹金蹀躞带与花卉纹金杏叶,闪烁着高原帝国与唐朝相互借鉴的异彩。而靖远出土的东罗马鎏金银盘上酒神狄奥尼索斯的形象,更是丝绸之路上东西方文明跨越万里、深情相拥的绝佳物证。

西汉马踏匈奴石雕(位于茂陵博物馆霍去病墓前)

在兰州中山桥下,我与黄河有了最直接的亲密接触。快艇破浪前行,船底仿佛在沙地上跳跃,伸手便可掬起一捧混浊的黄河之水。那一刻,旅程中所有的片段:周原的青铜、武威的木简、敦煌的壁画、兰州的彩陶、祁连的雪、阳关的风,仿佛都融入了这滚滚波涛之中。“黄河万里下金城”,这句旅途中写下的诗行,不仅是对地理图景的描绘,更是对这条文明长河的隐喻。它从五千年前的陇原源头汩汩而出,汇聚周秦的雄浑、汉唐的辉煌、丝路的斑斓、佛法的慈悲,一路奔涌,不舍昼夜。它冲刷着历史的河床,滋养着两岸的生民,也塑造着这个民族的精神地貌。

兰州中川桥下的黄河

文物古迹自有其永恒的光环,它们不仅是“往”的见证,更是“来”的灯塔。它们照亮我们认识自身的来路,也启迪我们思考未来的方向。这趟“从长安到敦煌”的旅程,并非单纯的名胜巡礼或历史回溯。它是一次深刻的唤醒,唤醒我们对这片土地所承载的厚重与灵性的感知;它是一场奇妙的相遇,让我们在古人的创造中照见自己,在今人的热忱中感受传承。

不仅是在长安与敦煌之间,在中华大地上,我们脚下的每片土地都有历史的印记,绵延不绝,古今交融。那沉淀在时光深处的印记,是文化,是审美,是神性,更是共情,她早已融入我们的生活,刻入我们的血脉。这条中华文明的河流,不会随着时代而消失干涸,遭到遗忘。恰恰相反,在迷茫之际,回望这条长河,汲取其力量,我们便能获得继续前行的勇气与照亮前程的光亮。历史从未远去,文明就在脚下,在呼吸之间,在血脉之中。这便是此行最大的收获,也是我愿与诸君分享的,关于中华文明生生不息的永恒秘密。

图片 | 黄君度 杜广磊

排版 | 黄思琦

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号