文博时空 作者 汪天天 时光飞机落地的那一刻,我们感到扑面而来的新鲜与暖意。眼瞧着云贵高原上的山川河流,还有星星点点的村庄,大家纷纷感叹昆明作为“春城”当应如此。

这时,我们看到一位骑着高头大马的骑士正向我们而来,战马昂首前进,马尾在奔跑的途中恣意挥洒,仿佛要写下最英勇的诗句。骑士身穿华服,腰部挎着一柄配件,炯炯的目光射向远方。在战马的不远处,还有四只体格壮硕的牛也正奔跑着,马蹄声越来越近,靠近后离开我们,直到消失在地平线的一端。

我们诧异驻足于此景时,才发现“时光旅行社”的班车已经抵达云南省博物馆。惊喜之间,只见刚才这一幕出现在一个束腰圆筒形青铜器上。导游解释道,这是古滇国独特的贮贝器,用来存储当地的交易媒介——海贝,贮贝器好比我们现在的存钱罐。

这件贮贝器上的战士通体鎏金,足以见得其身份显赫。两侧还对称雕铸有虎形耳,平底处有三个虎爪形足,撑起整个威严的贮贝器。

但对于深居内陆高原的国度,海贝并不常见,仅限于贵族群体之间的流动。因此贮贝器本身也代表了权力、财富与地位。使用这些贮贝器的贵族几乎均在这时雄踞一方的“滇国”。

这时云贵高原上的部落主体,传世典籍《华阳国志》已做了区分:“夷人大种曰昆,小种曰叟。”“昆”即为滇西地区原以游牧为生的部落民族。“嶲、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。”他们承袭着编发传统,保留着游牧民族的生活习惯。叟人可能是起源于西北地区的一支民族,“滇”为其族群自称。不同于编发的昆明人,滇人常以“椎髻”形象示人。

这支自称为“滇”的部落,部落酋长称为“滇王”。滇,源于先民们对于“鹰”的称呼,滇国,或为“崇鹰之国”。时光旅行社的导游告诉我们,在彝语中,滇池是“滇濮殊罗或罗朵海”的汉译名,是“鹰祖之海”的意思。

在同一片土地上,为争夺有限的资源,滇人和昆明人的日常矛盾难免会演变成战争。相较于昆明族军,滇国军队等级更为森严、装备更为精良。椎髻的滇国将士带领这支队伍冲锋陷阵,骑马将军的四周围绕着气势浩荡的士兵,而另一方辫发的昆明人均为步兵,在对手如此步步紧逼之下只好溃逃而去。

高53.9厘米,盖径33厘米,整器为上下重叠两鼓,用铜焊接。有底有盖,器内贮贝。两鼓器身纹饰相同,胴部各铸有羽人及木船图饰六组;腰部饰牛形和舞人形纹。足部及胴部上刻有以三角齿纹和同心圆涡纹为主的带形纹饰。盖上为战争场面,有人物22人,马五匹。盖中央有一骑士,形体较大,似为主将。此人戴盔掼甲,右手执矛,作下刺之状。贮贝器反映了步兵协同骑兵作战的场面,表现了一次战争的全过程。

这件贮备器盖把滇族与昆明人的战争场面描述的淋漓尽致。盖上共雕铸一组人物13人,马一匹,场面宏大。居中一位通体鎏金的骑马将,马昂头翘尾,脖子下系着一个斩获的敌人首级。四周一群装备精良的士兵正在进行激烈战斗,他们戴头盔、穿铠甲,意气风发;另一方为辫发的昆明人,均为步兵,气势上与滇国人完全相反,有的受伤倒地,有的跪地求饶,有的身首异处,呈现出败势。

在看这件战争场面贮贝器盖时,我仿佛正亲眼目睹一场血雨腥风的搏杀。高度写实的风格,将战争的激烈血腥展露无疑。我似乎能够听到兵器相接的声音,也能够听到震天的嘶吼喊杀,甚至听到了伤兵的哀嚎。每一个人物的姿态都非常生动,动态极强。而且各个人物的排布也非常恰当,主次分明,像一幅构图绝妙的画作。

古滇国没有文字,他们通过贮贝器盖的立体雕塑,记录与展现滇国生活的方方面面——战争、祭祀、纳贡等等,堪称一部没有文字的青铜史书。

在攻伐交战、骑马狩猎、市场交换之间,滇人的政权逐渐稳固繁荣。满怀着期待与好奇,我们穿越滇人的部落与国度,走进滇地悠悠岁月中。

探寻古滇之迹

昆明地势自北向南呈阶梯状降低,北部的山脉阻挡了冬天的冷空气,也让来自遥远印度洋和太平洋的气流形成降雨,四季如春,百花也于四时盛放。百万年来的降水塑造着这片高原大地,河流自山川冲刷向山间盆地(当地人称之为“坝子”),最终形成面积约510平方公里的滇池。

根据汉人司马迁描述,滇国东至云南、贵州交界地带接夜郎,北似隔金沙江与邛都相望,西近洱海地区。早在战国楚威王之时,楚国派将军庄蹻(qiāo)试图攻取滇池及周边流域。庄蹻为楚庄王苗裔,因战争阻隔,庄蹻在平定滇地后无法返回国度,索性在滇国自立为王,以滇池方圆三百里丰饶之地组成的“滇国”故事由此开启。

西汉武帝元狩元年(公元前122年),张骞从西域归汉,向天子提及西南身毒(yuán dú,今印度)有大量珍物以及通商之利好。为进一步谋通身毒,汉武帝派王然于、柏始昌、吕越人出使西南边疆,但遭遇昆明人阻碍。

西汉朝廷试图以武力兼并滇国纳入其大一统版图之中——大汉王朝攻占南越、夜郎后再度入滇仍遭遇抵抗,直到元封二年(公元前109年),汉王朝自巴蜀调兵南下发动攻击,破劳浸、靡莫后攻下滇国。自此,汉武帝在此设置益州郡以管辖,册封滇国王为“滇王”,颁“滇王之印”,并把昆明人也纳入益州郡。

益州郡初设之时大致仅包括滇国原本管辖之地。后数年,随着中原王朝击败云南西北部的嶲、昆明部落,开始管辖这些部落的大部分活动地区。由此,益州郡成为西南夷辖地最广、实力最强的郡。

此印为金质,蛇钮,印钮与印身为分铸后焊接而成,印面凿刻篆书“滇王之印”4字。有学者认为,汉代诸侯王印及文职官印之印文均为铸成,只有部分军职官印因急于封拜而凿文的。此金印印文为凿制,是由于西汉政府为封赐降汉的滇王而仓促制成的缘故。也有学者认为,金印印文分为凿制和铸制,在制度上并没有任何抵触,在技术上也不会有什么困难。此金印用凿文,可能是原来铸文的金印不能用来随葬,滇王需要代代相传,所以只能用仿制品。

导游解释道,古滇国并非完全独立的国家,而是“酋邦”或“方国”。在汉武帝赐予王印、设立郡县后,则转变成了大一统中央王朝的地方“王国”或“侯国”。但在成为大汉王朝的邦国后,滇地各族群依然需向滇王纳贡。地方各族群首领盛装佩剑,带着牛踏上纳贡之路。

1956年出土于云南省晋宁县石寨山遗址M12墓。通高51厘米,盖径32厘米,底径29.7厘米;出土时器内贮贝300余枚,上铸圆雕立体人物127人(残缺者未计入),以干栏式建筑上的人物活动为中心,表现了滇王杀祭诅盟的典礼场面,以及人们准备食物、在广场上进行交易的生活场景。

对于滇人而言,牛不仅是饮食中肉制品的重要来源,也是大型仪式中必不可少的祭品。至少在东汉之前,牛在滇国唯独不作为耕地之用,常常圈养于干栏式建筑的下层。而在住所上层的祭祀活动中,牛牲仅次于人牲。毕竟,牛是滇国贵族财富与地位之象征,悬挂于屋外柱子上的牛头时时刻刻都高贵地注视着来往人群,也在静默之中与天上神灵进行沟通。

滇国畜牧业比较发达,这些牛均为黄牛,健壮威武。

我们穿越到2000多年前,抵达当地一处贵族的住所,这里正在举行以剽牛祭祀为代表的祭礼活动。在这座长脊短檐屋宇中,正中主室为井干式建筑,围以柱架平台,钩栏与其余建筑相连。主室正中间的窗户开着,透过窗户看见一个女人的颈后长髻。前堂及其余建筑平台、钩栏及前庭,二十多个人或做跪坐、或持物、或宴饮、或吹奏舞蹈。在主室窗右侧,端正跪坐着一男一女。左侧设一案头,案头上放置有一牛肩胛骨。案头后一人端坐着,像我们拿着笔的样子用工具着于牛肩胛骨正面。案前还跪伏着一人,面对牛肩胛骨。庭前柱间缚两牛、两马,另有三猪、一犬、一鼠等动物散处。

仪式开始后,有人身着羽饰手执利斧杀牛,也有羽人翩翩起舞沟通神灵。我们感叹着滇人祭祀之间的热情与专注,对于未知的解决之道或许正寄托在一切充斥着生命力的舞蹈里,滇人们也通过动物的灵魂抵达人类无法抵达之处。

此建筑布局、结构和用材等方面都比较合理,而且装饰华丽,功能齐全,很有可能是当时滇王或滇国贵族的住所或议事厅的再现,其表现内容当与宗教祭祀活动有关。

随着滇地与汉王朝的联系逐渐加深以及农耕技术的发展,牛开始用于耕地生产,滇人也逐渐不再将牛作为崇拜权力的象征,反而习惯起汉民族的文化认同。比如汉人贵玉,“汉帝送死,皆珠襦玉匣”,汉代的人们相信“玉能寒尸”、“金玉在九窍,则死者为之不朽”,葬玉之风在诸侯贵族之中尤为盛行。滇地虽偏远,但随着汉人移民入滇以及开发定居于此,滇地也渐渐融合了汉人之风。玉衣随葬有等级区分:皇帝使用金缕;诸侯王、列侯、始封贵人、公主用银缕;大贵人、长公主用铜缕。滇王用此葬礼,表现了汉王朝与滇国的密切关系及滇王对汉文化的认同。

云南省昆明市晋宁区石寨山遗址6号墓出土的西汉时期“滇王玉衣”由166片玉片构成,其中包括69片规整的边角地带有穿孔的玉片,97片未穿孔玉胚片,仅覆盖了人的脸、前胸部位,或称“玉覆面”。穿孔片中未发现金丝痕迹,大概丝线、麻线等穿缀而成。

在一些生活装饰上,滇文化的继承者们还是或多或少保留了当地的特色。突沿玉镯是滇国特有的一种臂饰,这种玉镯的内沿皆有凸起的唇边,是为加大与手臂的接触面,不致在戴镯时磨破皮肉。

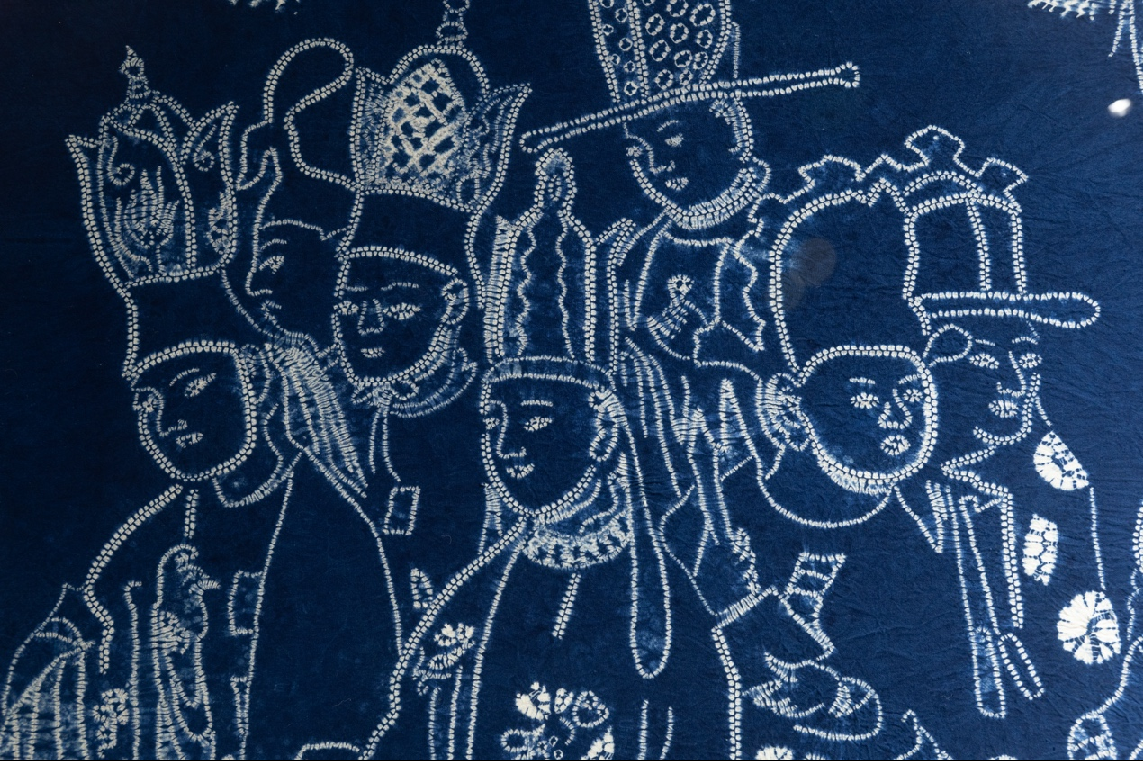

这时,我们听到响亮的鼓声响起,寻着声音找去,只见有人正击打着中国最早的铜鼓。他们几乎都剪短头发,身上刺着花纹。不同于滇人与昆明人,他们是“濮越”之族。此前,滇西的万家坝诞生了最早的铜鼓,而后随着人口迁徙至滇池边晋宁石寨山,铜鼓制作工艺也传于此地并进一步得以发扬。铜鼓中绘制有太阳纹、椎牛纹、鸟纹以延续远古崇拜之外,还绘制有船只与羽人。

鼓面平整饰有十四角太阳纹,外分五晕。腰部装饰四组船纹,每船上有四至七人,均为裸体、项髻。附近有椎牛纹、鸟纹、舞人纹等。胴部和腰部之间有四耳,为祈求雨的礼器,属石寨山型铜鼓。此外在广西、广东等地也出土过类似的羽人船纹铜鼓。

此后,蜀汉建兴三年(公元225年),诸葛亮平定南中四郡,改益州郡为建宁郡,郡治从滇池(今晋宁晋城)移至味县(曲靖),并实行“和抚”政策团结当地大姓。

晋武帝泰始六年(公元270年)至泰始七年(公元271年),晋王朝将益州所辖南中7郡中的建宁、兴古、云南、永昌4郡划出,设置宁州。当时的南夷校尉利用权力对少数民族进行压榨,引起了地方叛乱,导致郡县的频繁废置和调整。咸和七年(公元332年),李雄推翻了东晋王朝在宁州的统治。后被霍氏、爨氏等地方大姓所控制,曲靖以西的爨地,史称“西爨”,今昆明属“西爨”范围。

步入佛国之盛

唐朝一度设置昆明县,但此处所置昆明县,非今之昆明,乃四川定笮镇(今盐源县境)。唐高祖武德二年(619年),《元和郡县图志》载:“于镇置昆明县,盖南接昆明之地,因此为名。”唐代将其命名为“昆明”因其接近昆明族之故。因此汉唐以前,昆明族大部定居云南西部地区。

同时,乌蛮、白蛮兴起,昆明族居住的地方,渐为乌蛮、白蛮占有,昆明族才被迫东迁滇中,聚居于滇池周围。这些乌蛮、白蛮渐渐发展为“六诏”——蒙巂诏、越析诏、浪穹诏、邆赕诏、施浪诏及蒙舍诏。其中,蒙舍诏在地处南方,也被称作南诏。相较于其他五个部落与吐蕃关系紧密,而南诏始终与吐蕃保持一定距离。大唐王朝一直视吐蕃为西南边疆的重大隐患,滇地又是吐蕃进入中原的第一道关卡,大唐选择支持南诏以抗衡其他蛮族势力。

然而,分分合合或许只是考虑利益最大化的选择,南诏与大唐之间的和平是短暂的。唐天宝十年至十三年(公元751~754年),南诏多次试图摆脱大唐统治建立独立政权。同时,滇池周边的爨(cuàn)氏部族也为南诏国所兼并。

唐宗广德元年(公元763年),南诏政权第二代国王阁罗凤为守护东部疆界、扼守通往属地要道,亲自前往滇池流域巡视。同为高原湖泊,滇池与阁罗凤故乡的洱海太像了,波光粼粼的湖面倒映着青翠欲滴的西山,又正值五尺道要冲——东可控制昭通、威宁和曲靖之地,南部相邻红河各部族,也可起到震慑之用,当即便决定开发此地建立重镇。

唐永泰元年(公元765年),阁罗凤命其长子凤迦异在滇池之东建城。滇池在南诏都城之东,自然成为了南诏“开拓东境”的屏障,因此这一战略要地成为了拓东城(南诏国后期更其名为鄯阐城),设立“拓东节度”,昆明由此建城。

在南诏统治者的推崇下,越来越多的当地人从纷繁的信仰中开始信奉佛教。当地的百姓告诉我们,最初南诏的创立者细奴逻也离不开化身为僧的阿嵯耶观音神力相助。当地至今流传着这样的故事:1300年前,细奴逻全家从哀牢搬迁至大理巍山避难,曾有一位僧人接连几日都于细奴逻家乞讨,细奴逻那时虽身处困境,却依然将食物给了这位僧人。公元649年,在一次祭祀铁柱的大殿中,接受了当时白子国酋长的禅让,建立南诏。这位僧人,也在那次大典上化身神鸟飞到细奴逻左肩。

佛龛为尖顶拱形,边饰火焰纹及联珠纹;龛中主尊阿弥陀佛身着通肩佛衣,双手结禅定印,结跏趺坐于双重束腰莲座上。主尊头顶饰有华盖,是主尊身份的象征;主尊两侧是两个胁侍菩萨,他们高发髻,戴项圈,下身着长裙,双手合十,十分恭敬的站在主尊两侧。用模范制作泥质造像在唐代就很流行,受佛教“业力”观念影响,这种供养方式被认为能“消除业障、增加善业”,因此又被称为“善业泥”。

南诏统治者均以僧人为国师,遍建寺塔,广铸佛像,“于是建大寺八百,谓之蓝若,小寺三千,谓之迦蓝,便于云南境中,家知户到,皆以敬佛为首务。”但在国力衰退、对外战争频繁的时代,如此“感佛维持”之努力并没有换来新的希望,反倒因过度劳民伤财而加剧社会矛盾。在霸统滇东、滇西253年之后,南诏的割据统治终告一段落。

而又历经几个短暂王朝更迭后,段思平建立了大理国。大理国崇佛之势更为盛行,在937年建国到1253年灭亡之间,大理国二十二位皇帝中就有十位先后出家为僧。大理国描工张胜温特绘制画卷记录这一盛况,于盛德五年(南宋孝宗淳熙七年,1180年)成画。此画授意于大理国第十八代国王利贞皇帝段智兴(1149 年~1200 年),画中也描绘了段智兴带领朝内文武百官到苍山脚下的寺院中礼佛的情景。段智兴是段正严的孙子,段正严又名段和誉,是金庸武侠小说《天龙八部》中段誉的原型。

《大理国梵像》全卷分为134图,画600多人。画卷题材以描绘佛教故事为主,依次描绘:利贞皇帝段智兴礼佛图;诸佛、菩萨、佛母、天王和护法等数百位佛教人物;梵文多心(心经)和护国宝幢;十六国王图。

来到大理国,不难发现位高权重之职大多由高氏家族担任。事实上,高氏家族一脉在云南扎根已久。相传高氏可能源于由春秋齐国迁往楚国的高量,战国末年其后人随楚将庄蹻入滇。大理国时期,高氏家族世袭大理国宰相职位,分封族内弟子掌握大量资源财富。宋嘉祐八年(1063年),大理国鄯阐侯高智升建楼台别墅,该地后来也创建佛寺,成为当地佛教圣地,明朝获赐名“华亭寺”。

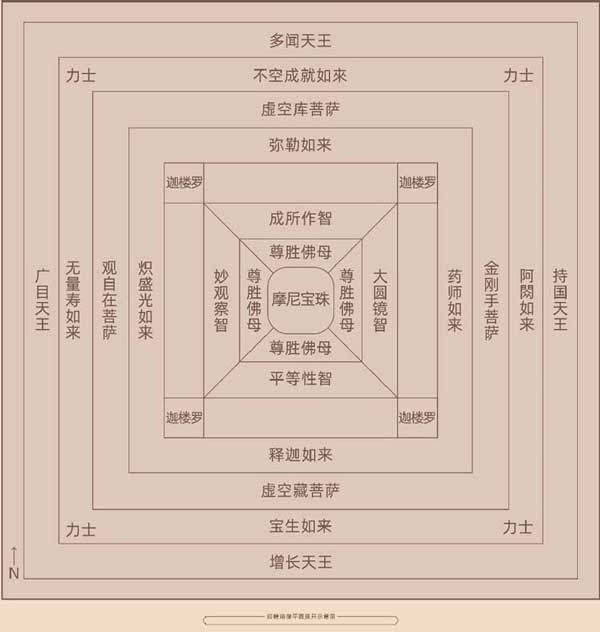

高家笃信佛教,凭借其雄厚的财力与权势,支持佛教传播。公元十二世纪中叶或稍后,时任大理国议事布燮,即大理国派驻鄯阐府(今昆明)辅佐大理国权臣高明生的高级官员袁豆光在地藏寺建造经幢。幢本身是世俗王者的仪仗之物,经幢又称宝幢、法幢、天幢,是佛教道场的庄严之具。袁豆光为标榜鄯阐府侯的功绩以及自己辅佐其的功劳,特立此幢。幢石质为砂石,幢体分为基座、幢身和宝顶三个部分,总高超过6米,七级八面,由5段砂石榫卯连接,通体雕刻佛、菩萨、天龙八部及侍众等佛教造像共300尊。整座经幢汇集众神、秩序井然,俨然是一座曼陀罗城,对于大理国国人而言,是一个具有消灾祈福、护佑苍生力量的世界的具象化。

但大理国最终也没有逃脱蒙古人的征服,蒙古帝国向大理国发动三次战争,大理国最终成为元朝属地,元朝在鄯阐设“昆明千户所”。至元十三年(公元1276年),赛典赤正式设立云南行中书省,并把云南省的行政中心从大理迁到昆明,昆明正式成为云南省政治、经济、文化中心;并改昆明千户所为昆明县,隶属中庆路。

元代的回回政治家赛典赤·赡思丁在元十一年(1274年)任云南行省平章政事,坐镇昆明六年,在此期间,赛典赤兴修水利、发展农业、建设驿站、开办学校等,昆明一派欣欣向荣。难怪马可·波罗行至昆明时感叹此地“工商甚众”,为“壮丽大城”。

明清以降,大量移民进入云南,昆明汉族人口渐渐超过本地世居居民。清朝初年,吴三桂一度在昆明称王,直到康熙平定“三番之乱”。至清道光年间,这里“山川壮丽,原野膏腴,带海襟山,兼擅陂池之利,甲于三迤诸郡,足与楚、蜀比肩,宅是南邦”,成为了“足与楚蜀比肩”的“大都会”。

尾声

又一年的初夏,我们即将搭乘时光旅行的末班车离开昆明。“十亩荷花鱼世界,半城杨柳佛楼台”,我们翠湖的湖心岛留恋徘徊之时,偶尔也看见一些游人于禅院西侧放生。

不远处传来僧人们诵经之声,这声音渐渐响亮,逐渐汇入金戈铁马的铁蹄声,汇入铜鼓的磅礴齐鸣,汇入打铁炼铜的铿锵之音……在茫茫岁月的响声中,翠湖之水汇入滇池,我们也在一片波光中驶离这座神秘而繁华的城市。

参考文献

白兴发.古滇国主体民族及与周边民族关系考述[J].楚雄师范学院学报,2019,34(02):96-103.

陈一榕.滇王国族属问题的探讨[J].民博论丛,2021,(00):3-10.

陈云华.滇文化青铜器祭祀场景的内容研究[D].云南大学,2020.DOI:10.27456/d.cnki.gyndu.2020.000507.

段玉明.南诏大理文化史[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2018.

范舟.先秦时期的云南游牧文化[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2012,29(04):139-145.DOI:10.13727/j.cnki.53-1191/c.2012.04.008.

方铁.南诏大理国兴衰史[M].长沙:岳麓书社,2023.

高路加.大理国高氏事迹、源流考述[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1999,(02):66-68.DOI:10.19898/j.cnki.42-1704/c.1999.02.019.

洪开荣.滇式铜鼓的文化传播与百濮的历史变迁[J].贵州大学学报(艺术版),2023,37(06):45-54.DOI:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.06.006.

梁英旭,董晓京.“滇王玉衣”名称及相关问题驳正[J].文博,2020,(03):62-67.

马颖生.“昆明”的由来与释义[EB/OL].(2020-4-26)[2024-10-18].https://m.yunnan.cn/system/2020/04/26/030657257.shtml.

[清]王崧著,[清]杜允中注,刘景毛点校,李春龙审定.道光云南志钞[M].昆明:云南省社会科学院文献研究所,1995.

桑耀华. 洱海区域的昆明民族与昆明国[EB/OL].(2010-10-20)[2024-10-18]. http://www.sky.yn.gov.cn/ztzl/yq30zn/zgwj/mzwxs/01547081499518369785.

魏玉凡,聂葛明.大理国时期高氏家族和佛教[J].云南农业大学学报(社会科学),2015,9(06):57-62.

吴敬.以滇文化塑牛青铜器看滇国社会的发展与演进[J].边疆考古研究,2011,(00):254-266.

张兴永,胡绍锦,郑良.云南昆明晚更新世人类牙齿化石[J].古脊椎动物与古人类,1978,(04):288-289+308.DOI:10.19615/j.cnki.1000-3118.1978.04.017.

周志清.青铜器牛饰与滇文化[J].南方文物,1998,(04):86-88.

图片 | 杜广磊 汪天天 苍民卓

排版 | 刘慧伶

设计 | 尹莉莎

京公网安备 11010802028547号

京公网安备 11010802028547号