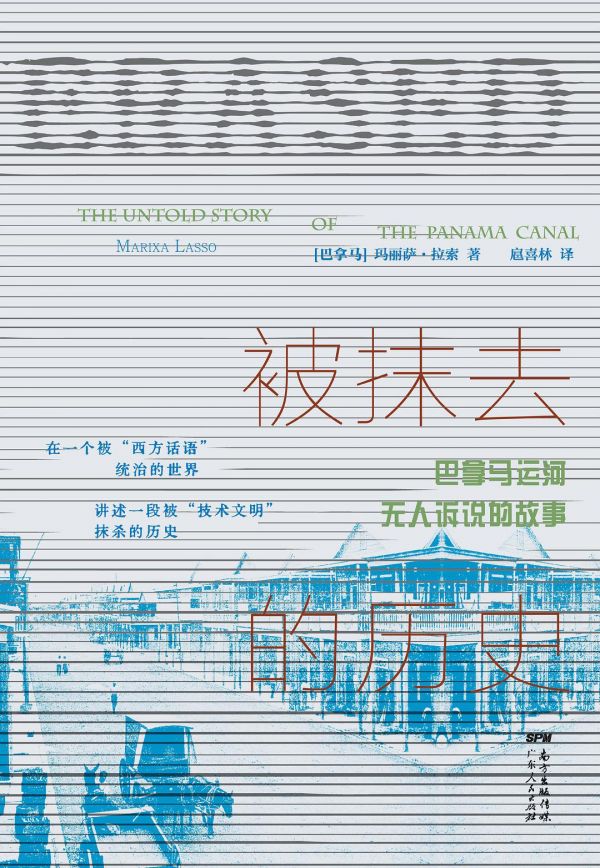

(巴拿马运河 IC Photo)

孔德继/文

1903年,美国策动了巴拿马脱离哥伦比亚,巴拿马共和国旋即成立。同年11月18日,美国通过与巴拿马共和国政府签订的《美巴条约》(Hay-Bunau-VarillaTreaty),以有限的经济补偿取得了修建、占领和经营巴拿马运河的权利。位于巴拿马共和国中部的运河区就此成为美国在巴拿马地区的“国中之国”,将整个国家一分为二。从此,巴拿马的人民东西往来不得不经过这片美国飞地。

运河区作为一个充满异国风情的存在,深深地影响着经过此地的当地人的心理。哥伦比亚国立大学历史教授玛丽萨·拉索在她的《被抹去的历史:巴拿马运河无人诉说的故事》一书中记录了这样的心情:

我记得,对于一个生活在巴拿马的孩子来说,运河区是一个高不可攀的地方。除非有运河区居民的邀请,否则那里众多的游泳池、网球场、电影院、餐馆都不对巴拿马人开放。在整个巴拿马,只有运河区的海边有铁丝网隔离,为的是保护游泳者免受鲨鱼的攻击。能被邀请前往运河区的公园、游泳池和海滩,对巴拿马人来说是一件很荣幸的事情。与此同时,铁丝网栅栏和上面“禁止擅自进入”的牌子、十二个军事基地门口的诸多检查站无时无刻不在提醒着人们有关运河区的诸多限制。我曾听说,往运河区的人行道上扔一张糖纸都会遭到处罚。

这段回忆很容易引起中国人的民族共情,但这并不是一本拉美版的《文化苦旅》。

地处美洲中部的巴拿马曾经是印第安人的居住地之一,1501年沦为西班牙殖民地。1821年,巴拿马独立并加入了大哥伦比亚共和国。1830年大哥伦比亚共和国解体后,巴拿马成为新格拉纳达(后称哥伦比亚)共和国的一个省。1898年美西战争后西班牙的势力退出美洲。

令拉索不能接受的主要有两个方面:一是美国通过对运河的控制,攫取了巴拿马应得的经济利益,剥夺了巴拿马本国的发展机会;二是美国将自己扮演成救世主的同时,抹去了巴拿马运河区的现代史,把运河区的巴拿马人建构为未开化的热带丛林土著。拉索直陈,运河区的居民必须是落后的土著,唯有如此,美国对巴拿马运河的管理、开发和运营才具有正当性。

作者几乎挖掘了所有能用的资料,还原了运河修建前后巴拿马运河区全面的具体情况。当地居民不是尚未开化的热带土著,巴拿马拥有过先进的政治制度、喧嚣的城镇,并在工业、农业和商业中都采用了现代化的技术。治理运河和搬迁决策前后,运河区的土著和外来移民,从繁荣的运河贸易小镇居民沦为了不幸的移民。拉索用充实的证据,批判了“进步时代”改革家们主张的“进步主义”的谬误,力图扭转这样的刻板印象:巴拿马人是被美国人拯救的热带土著,巴拿马的现代文明都来自于美国人的赐予。

《被抹去的历史:巴拿马运河无人诉说的故事》

作者: [巴拿马] 玛丽萨·拉索

出版社: 广东人民出版社

译者: 扈喜林

出版年: 2021-10-15

作为“现代化先驱”的巴拿马

尽管资料保留不多,拉索仍然尽力梳理了运河修建前和修建初期巴拿马的实际情况。拉索严肃地告诉世人,这里的热带地区和民族,虽然贫穷但不落后,至少在美国人到来之前曾经现代过。无论是科学技术的使用,还是政治制度的建设,巴拿马早就有过高光时刻。

在现代政治制度的层面,拉索自豪地宣称,19世纪中叶的巴拿马曾经是“全球民主政治的先锋”,运河区的巴拿马城镇在全球最早的宪政代议制度试验中扮演了积极的角色。早在1821年,很多后来的西方现代化强国在当时还实行君主政体的时候,哥伦比亚治下的巴拿马省就实行了共和制下的政治选举,不同肤色人在法律面前平等;1851年,哥伦比亚国会宣布废除奴隶制,这也比美国早十多年;1853年,依据哥伦比亚颁布的新法律,巴拿马开始实施新闻自由、政教分离和成年男子普选制。

近百年来,拉美的民主进程长期受到军人独裁的困扰,制度大幅度倒退的情况时常发生。1886年哥伦比亚《宪法》重新确立了国家的中央集权性质,巴拿马也由此失去了自治权,新闻自由不复存在,男子普选制戛然而止。但道路的曲折并不能否决巴拿马共和政治的短暂辉煌,拉索对巴拿马政治先驱地位的赞誉并非出于虚荣,真实的动机是对抗舆论中巴拿马热带丛林土著形象的构建。

拉索总结了“进步主义”意识形态下的历史叙事结构,当现代技术来到热带地区,它们好像只与它们的发明者和引入者有关,热带地区的居民和景观,仿佛仍然静止在一个天然、原始、蒙昧的时代里,“就因为身在热带地区,他们就无法先进起来”。

巴拿马港是欧洲人在美洲建造的最悠久的太平洋港口,从400年前的大航海时代开启以来到运河修建前后,从帆船船队到现代的蒸汽船、铁路和电报,巴拿马港一直站在国际运输和通信技术的前沿。19世纪早期,蒸汽船即已频繁停靠在巴拿马港。

因为市场的需要,1855年巴拿马铁路就竣工了;又因为贸易的需要,英国电报公司很早就在巴拿马开展了业务。1904年运河修建之际,天平洋电报线路连接了巴拿马港(运河南端),西印度电报线路连接了科隆港(运河北端)。虽然法国人没能最终完成巴拿马运河工程,但1880年代法国运河公司已经在运河工程中使用了机械化的挖掘设备,码头上有蒸汽起重机和电动起重机在作业。

对标一下东亚。直到1872年,日本第一条铁路——京滨铁路才通车;1880年,李鸿章才在中国试验建设一条9.8公里的铁路;而直至1889年,慈禧太后才允许全国修建铁路。

巴拿马运河区诸城镇凭借得天独厚的位置,熙熙攘攘,日益繁荣,有酒馆、集市和咖啡厅,以及越来越多的房地产投资者。随着美国运河工程的开建,小镇还有了美国员工带来的网球比赛。

这些历史都是拉索搜集和梳理的,在运河开建后,舆论呈现的运河区完全不是这样,对热带土著的偏见比比皆是:曼彻斯特纺织厂和中美洲香蕉种植园的劳工们艰苦的工作条件都是工业化的产物,两个地方的劳工都要忍受大规模生产所带来的全新的劳动节奏,都要承受新技术(在英国是纺织机,在中美洲是危险的农药)带来的新的劳动环境。然而,在很多人看来,只有曼彻斯特的工人是新工业时代的参与者。而身在热带,同为现代工业受害者的中美洲劳工,在某种程度上则不具有现代性。

热带土著的现代史

或许有读者会问,拉索追溯巴拿马繁荣的过去,和总喊“祖上曾经阔过”的阿Q有什么区别?

拉索认为,如果不是美国抹去了19世纪西属美洲的现代性,把运河工程前的巴拿马公民塑造为土人,给外人造成巴拿马是需要外来干预的蛮荒地带的印象,那么地处大西洋和太平洋的要道、拥有繁荣城市和繁忙港口的现代巴拿马,就不必在1903年与美国签订运河托管的条约。如果相信土著巴拿马人是有见识的现代文明人,美国就不该攫取运河的管理权,侵占巴拿马的经济命脉,更不该把运河核心区的城镇人口外迁。

拉索还原巴拿马的现代史,不是计较人口应该不应该外迁或有没有留住运河区人民的乡愁。拉索是要控诉种族歧视,尽管这在今天看来是不算新鲜的后殖民主义的观点,但这样的偏见是实实在在的:热带气候条件下,人种相对低级野蛮,文明是白种人的专属。

对这样的霸权主义的观点进行回应和批评之所以必要,是因为其常常会被诉诸于制度安排,“进步主义”观念下,开发计划常常会造成反文明的后果。在殖民时期,人们习惯了按照文明层次对世界各国进行区分,欧洲、美国和日本被归为高级的一类;早先的南亚、西亚和土耳其,崛起前的中国,都被归为次等文明,因此一定情况下要服从领事裁判权;而巴拿马等热带丛林里的“野蛮人”,则需要文明国家代管,这就为一些国家对另外一些国家施加强权提供了理论支持。

后殖民主义学者通常会竭力论证:很多情况下,无论你做得和“先进文明”多么一样,也不能摆脱别人对你作为落后群体的定性。这种遭遇偏见的人群,人类学上一般称为“他者”。对他者的偏见不仅仅出在宗主国和殖民地之间、宗主国内部的族群之间,也存在于非殖民地国家。

文化霸权观念在很多场景下被实践,并制造了严重的社会后果。所以我们首先要能辨识出这样的思维套路,叙事结构,警惕各种文化上的双重标准,才有更多可能性解决这些问题。

复线演进的历史

在殖民主义观念中,最主要的问题就是价值的二元化。在追赶西方国家的过程中,中国人的观念中也形成了“中西二分”的思维定式。

改革开放以来,中国改革的重要方向之一是学习西方。随着中国的崛起,与华盛顿共识相对的“中国模式”逐渐成为国际学界关注的研究议题。越来越多的人相信,文明的演进不只有西方国家这样的一种模式。拉索给我们呈现了西方价值观标准下,巴拿马曾经扮演过的先驱性角色。

其实在标准的西方经验外,除了中国人自己的探索,“非西方”和“非中国”的经验也值得我们学习,但这点常被我们忽略。我们先前努力学习过苏联、学习过西方,也学习过比较西方化的“亚洲四小龙”,但很少学习东南亚、南亚、西亚和拉丁美洲,更不用说非洲。其中很多国家的经验和教训对我们更有参考性。例如,在处理政教关系问题上,越南模式值得我们参考;印度IT产业的崛起是否也有值得我们学习的地方?在自然遗产的保护上,非洲的国家公园是不是也值得我们学习?马来西亚、越南都是多民族国家,他们政策的得失中有哪些地方值得我们警惕和借鉴?土耳其和韩国是如何进行国族建设的?韩国和日本作为人口稠密、土地稀缺的东亚国家,是如何保障农民利益的?

在巴拿马运河修建过程中,美国确实曾经努力地把运河区建成一个热带丛林地区卫生、现代的社区典范,却由于成本、能力的限制,选择了迁出当地土著。在巴拿马运河的修建上,美国从西班牙和法国手里接盘,开工十年后方才完工,拉索在书中并没有对运河的成本和对世界的贡献进行测算。换句话说,拉索虽然全面地呈现了运河修建前后运河区居民的生活状况,但不足以让我们中肯地评价巴拿马运河的开发模式。

如今,中国积极推进与“一带一路”国家的合作。作为全世界在基础设施建设上最有实力的投资国之一,中国目前也是在全世界投资和建设水坝工程多的国家。由此,中国或许也会遭遇到一些相似的舆论诘责,如何讲好发展故事,讲好人类命运共同体的故事,也是考验中国政治家和理论家的新任务。

总之,在发展问题上,我们既要摒除旧有的价值偏见,从各种文明体中汲取治理智慧。重读这遥远运河上的拆迁故事,或许更有利于我们在错综复杂的国际关系中理解什么是文明。

京公网安备 11010802028547号